[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”採用試験合格者” type=”r”]音楽の教員採用試験に合格したわ!4月から音楽の教員生活![/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]嬉しいけど、不安もたくさん…。時間的に余裕がある今のうちに準備しておけることを教えて。[/voice]

音楽の教員採用試験に合格されたみなさん、おめでとうございます!

4月からの新しい教員生活に向け、期待と不安があるのではないでしょうか。

4月から音楽の授業を受け持つことになると思いますが、

私は初任校に配属になるまでほとんど何の準備もしていなかったので、最初の1年は結構苦労しました。

教員生活が始まると日々の仕事に追い回されますし、

教員1年目には初任者研修もあるため、とても忙しいです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]残念ながら自分の授業にじっくり取り組む時間がないのが 現状…[/voice]

教員になる前の自由な時間を積極的にいかして、準備をしていきましょう!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]教員生活15年以上の私が今振り返って、採用前に「こんなことやっとけばよかったなあ」と思うことを紹介します。 [/voice]

- 4月からの教員生活に慌てずに対処できる

- 他より一歩リードした新採用教員になれる

音楽授業のネタや仕事術をブログやnote、Twitterで発信中です!

音楽授業のネタや仕事術をブログやnote、Twitterで発信中です!

音楽教員が採用試験後4月までに準備しておく5つのこと

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]準備しておきたいのはこの5つ![/voice]

もし今あなたが学生やフリーターで時間的な余裕があるのなら、下のようなことに取り組んでおくのがベストです。

- 弾き歌いの練習をしておく

- 器楽で扱う楽器(和楽器も)の練習をしておく

- 授業のルーティンネタ(常時活動)を準備

- 自分が絶対やりたい授業について深めておく

- 授業で便利に使える道具などの準備

準備1:弾き歌いの練習をしておく

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]音楽の教員の場合、ただ弾き歌いができるだけじゃダメなんです。 [/voice]

合唱や歌唱の指導をする場合、多くの場合自分で伴奏をピアノで弾くことになります。

しかもただ「伴奏をピアノで弾く」「伴奏を弾きながら歌う」ということができるだけでは足りないんです。

「伴奏を弾きながら歌い、生徒の演奏を聴きつつ、時には指示の声を飛ばす」

くらいのことが求められます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]演奏すればいいだけじゃなくて、指導も同時にしなければならないのですよ。[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]うげっ…弾くだけでも大変な曲もあるのに…[/voice]

楽譜を見ながら次の音を確認しつつ、歌詞も見て歌って、さらに生徒の歌も聞いて、

と言われると、神業かと思うかもしれませんが、演奏しながら指導するちょっとしたコツもあります。

[box class=”yellow_box” title=”” type=”simple”]

- 曲を暗譜してしまう

- 指導時の伴奏はメロディ弾きや簡易伴奏にしてしまう

[/box]

曲を暗譜してしまって、スラスラと弾き歌いができれば、それに加えて指導をすることも格段に簡単になります。校歌や教科書に載っている定番曲(中学なら滝廉太郎の「花」とか)の弾き歌いを今のうちにできるようにしておくのがオススメです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]着任して忙しい中の譜読みは避けたいもんね…[/voice]

また、歌唱の指導で練習の段階では、

- 「メロディだけ弾く」

- 「簡易伴奏で伴奏を弾く」

ことで歌の指導に集中することができます。

伴奏を弾きながら歌う練習とは別に、

- 「メロディだけ弾きながら歌う」

- 「右手メロディ、左手はベースかコードを簡単に押さえて弾いてみる」

このようなことができるように練習しておきましょう。

↑割と複雑な伴奏の歌。これを弾き歌いすること自体結構難しい…。

↑右手は歌と一緒にメロディを弾き、左手はベースの音だけ取るようにすると簡単になります。上の楽譜を見て、下の楽譜のように弾き歌いができるような訓練をしておくと現場でかなり使えます。

[aside type=”boader”]

■赴任する学校が決まったら…

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]赴任する学校が判明すると、事前に学校での顔合わせや訪問があるかと思います。その時に音楽の授業関係で確認しておくと良いのは以下です。 [/voice]

音楽の先生に会えたりしたらしめたもの。以下のことを質問しましょう。

[box class=”yellow_box” title=”確認すること”]

- 「校歌を知っておきたいんですけど、楽譜はありますか?」

- 「毎年必ず(式とかで)歌っている曲はありますか?」

- 「教科書はどこのものを使っていますか?」

- 「器楽は何をしていますか?どんな楽器がありますか?」

[/box]

毎年必ずその学校で歌っている曲は、次の年もほぼ必ず歌うので、知っていれば弾き歌いの練習をしておくなどの準備がしておけますね。

教科書はいろいろな出版社から出されていて、どの教科書を採用しているかによって、取り上げられている曲もさまざま違います。どこの出版社のものを使っているかを聞いておいて、収録曲などはネットで調べましょう。Amazonなどで教科書は売られていたりもするので、事前に手に入れておくのもおすすめです。

学校で音楽の授業用に準備されている楽器は何かも確認しておくと良いです。特に和楽器などは学校によって、「琴」「和太鼓」「三味線」などいろいろです。知っていれば準備もできますね。

[/aside]

準備2:器楽で扱う楽器の練習をしておく

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]得意な楽器じゃなくても教えることがあります! [/voice]

音楽の授業の器楽。

何の楽器で指導するかは、「その学校にどんな楽器が用意されているか」で決まったりします。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]うちはお琴があるから、和楽器はそれで指導してね。あとクラシックギターで器楽の評価してるわよ。[/voice]

なんてことを4月に入っていきなり言われるとパニックになるので、

(先に述べた)事前の学校訪問などでどんな楽器で指導しているかも確認したいところ。

もちろん、自分の得意な楽器を教えれば指導は上手にできるのですが、

楽器をたくさん用意したりなどの準備が大変です。

特に中学校の場合は、3年間のうちに必ず一度は和楽器に触れさせること、という風に学習指導要領で決められているので、琴・三味線・和太鼓などの和楽器の授業は必ず行うことになりますね。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 私は和太鼓をやることになり、何やっていいのかまったくわからなかったので、せっかくの夏休みに追加で研修することになりました…。[/voice]

また小学校がソプラノリコーダー、中学校ではアルトリコーダーに取り組むことが多いです。

これらの楽器について、しっかりした演奏ができるように、とは言わないまでも、

基本的な演奏とメンテナンスなどの知識を身に付け、指導する曲くらいは演奏できるようにしておくのが望ましいでしょう。

準備3:授業のルーティンネタ(常時活動)を準備

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 毎回の授業にルーティンを取り入れると、授業にリズムが生まれるので絶対にあった方がいいです。[/voice]

考えられるルーティンは例えば、

[box class=”yellow_box” title=”よくあるルーティンネタ” type=”simple”]

- 発声練習

- 呼吸法や立ちかた指導

- 決まった曲を歌う

- 名曲紹介(簡単な説明と共に1曲鑑賞)

etc…

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 常時活動とよばれているものです![/voice]

ルーティンネタ(常時活動)には以下のようなメリットがあります。

- 生徒の緊張が解け、スムーズに授業の導入になる

- 授業にリズムが生まれ、飽きさせない

- 慣れた活動から始まり、生徒も教員も楽

- 生徒が自主的に活動できるようになるので自習としても使える

こんな利点がありますので、ネタをいくつか考えておくと良いと思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私が中学生の時の音楽の先生は、パートリーダーを生徒に割り振り、その時取り組んでいる合唱の曲のパート練習をしながら先生が来るのを待たせる、というスタイルでした。[/voice]

常時活動については以下の記事で詳しく解説しています↓

【4月の音楽授業開き】まずは常時活動をつくろう!メリハリある授業のために(ネタあり)

準備4:自分がやりたい授業を深めておく

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 自分のやってみたい音楽の授業、一つはありますよね![/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]私は○○の曲は絶対にやってみたい![/voice]

教えてみたい曲や単元があったら、深掘ってみるのもアリです。

自分のやりたい授業なわけですからテンションも上がりますね。

たとえその内容が働き始めた1年目に使えるような内容ではないにしても、

長い教員生活で必ず使いどころが回ってくるはずです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私は作曲を勉強していたので、歌とかよりも鑑賞の授業に自身あり。[/voice]

noteで鑑賞の授業の教材がダウンロードできるので、見てみてくださいね。

【よくわかる!】「運命」鑑賞授業ネタ(ベートーヴェン交響曲第五番ハ短調)

【楽しい!わかりやすい!】「動物の曲」鑑賞の音楽授業教材ネタ

準備5:授業で便利に使える道具などの準備

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] マストではないけど、持っておくと便利なものを紹介します。[/voice]

音楽の授業で必要な教科書や楽譜、楽器や機器などは基本的には用意されています。

ただ学校にあるものが

- 自分がやりたい授業にとって十分なものか

- 使いやすい便利なものか

というと、はっきり行って微妙です。

また、音楽の授業でよく使う視聴覚機器などは校内で調整が必要な場合もあるので、手続きをして借りるのが面倒だったりする場合もあります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私は授業周りのいろいろなものを自分もちしています。 [/voice]

以下のようなものがあるととても便利です。

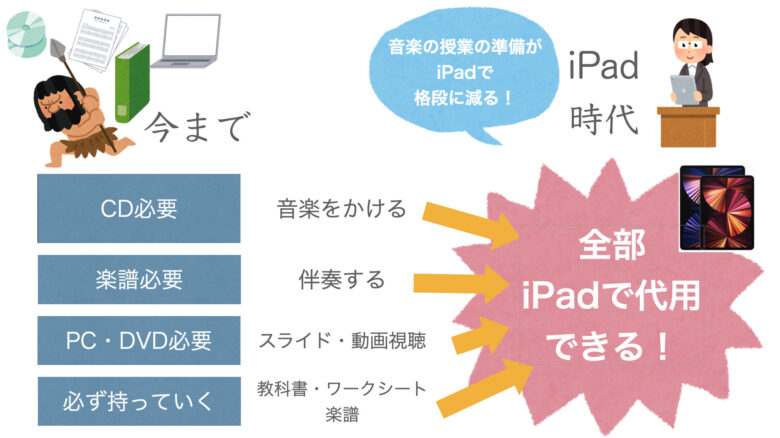

- iPad

- Bluetoothスピーカー

- 楽譜作成ソフト

iPad

iPadはいろんな事が一台でできるようになり、かなり便利。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]手放せないレベルで自分のものを使っています。学校のものは制限があって使いにくい… [/voice]

音楽の先生にはA4サイズで楽譜も見やすい12.9インチのiPadが最適です。以下の記事で詳しく解説しています↓

【授業の準備が半分に!?】音楽教員がiPad Pro 12.9インチを使ったら便利すぎたという話

Bluetoothスピーカー

Bluetoothスピーカーはスマホやタブレットからすぐに音楽が流せるのでとても便利。iPadとの相性も良いです

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] いくつか試した中で音楽の先生にはこちらの本格派Bluetoothスピーカーがおすすめ。音がめちゃくちゃいいです。[/voice]

以下の記事でBluetoothスピーカーについて詳しく解説しています↓

【便利グッズ】良音Bluetoothスピーカーで音楽授業のコスパを爆上げ

楽譜作成ソフト

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]楽譜なんて手書きで十分じゃない?[/voice]

もし授業で合奏などを行うなら、楽譜作成ソフトはマストです。

手書き楽譜は後から修正も面倒だし、スコアもパート譜も別に書かなければいけないので絶対におすすめしません。

↓学生ならアカデミック版が安く買えます(教員になってからも買えます)。普段よく目にする出版譜のほとんどはこのフィナーレで作られているので、使いやすさや楽譜の見栄えはピカイチ。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]今のうちにソフトに慣れておけば、絶対に4月から仕事が早くなるはず!できる初任扱いされるかもですよ。 [/voice]

以下の記事でも詳しく解説中です!

【あると便利!】音楽教員が楽譜作成ソフトを使うメリット・デメリット

教員になる準備はお早めに!

初めての教員生活。

- 生徒対応

- 授業

- 学校運営や他の教員とのやりとり

- 行事

すべてのことが初めてで、初任の先生はハッキリ言って大変な一年かと思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]できることは準備して、1年目を乗り切れるようにしておかなきゃね…[/voice]

今回紹介した「来年から働き始める音楽の先生におすすめの準備」についておさらいすると、

[box class=”blue_box” title=”5つの準備”]

- 弾き歌いの練習をしておく

- 器楽で扱う楽器(和楽器も)の練習をしておく

- 授業のルーティンネタを仕込んでおく

- 自分が絶対やりたい授業について深めておく

- 授業で便利に使える道具などの準備

[/box]

以上は音楽の授業をするために、やっておいた方が良いこと。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]個人的には読書もおすすめ![/voice]

音楽の先生でも大勢の生徒を相手に指導をしていくので、クラスの運営や指導法などの知識を持っておくことは大事。

教員として働き出してからはなかなか時間がとれないので、今のうちに読みたい本を読んでおくこと、知識をインプットしておくことをおすすめします。

活字を読むのが苦手な人には「聴く読書」という方法もありますよ。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]聴くのが得意な音楽教師にはもってこいの読書方法![/voice]

↓オーディブルで聴ける「教育書」も紹介していますので是非ご覧ください!

今日は以上です!

[ad1]

[ad2]

コメント