[ad1]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]楽譜なんてそんなに書かないから手書きで十分でしょ。[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]楽譜作成ソフトなんて一部の意識高い先生しか使ってないんじゃ?私にはまだ必要ないかも?[/voice]

こんな風に思っている人に読んでもらいたい記事です。

「楽譜作成ソフト」がこれからの時代の音楽教員には必要、という話をしていきます。

https://twitter.com/PIANISTTEACHERC/status/1370294819260493825?s=20

[aside type=”boader”]

- GIGAスクール構想で生徒全員に端末が配備されるのはもうすぐ

- 教科書や資料集、歌集などが電子化されたりすれば、授業のペーパーレス化は加速

- コロナ禍で在宅での学習に対応する必要

[/aside]

これらを考えると、

音楽の授業で使う楽譜やワークシートは今後デジタルで扱うことが主流になると容易に想像できます。

デジタルで教材をあつかうとなると、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 手書きの楽譜は扱いが逆に面倒かも…[/voice]

今はワードやパワーポイントなど、配布プリントや授業のスライドまでほとんどデジタルで作成しますよね。

そんな中、

「なんで楽譜だけは手書きなの?」

という話になってきます。

そう、

手書き楽譜は教育現場でもこの先なくなっていくはずです。

楽譜作成ソフトを使うメリットは以下の通り、たくさんあります。

[box class=”blue_box” title=”楽譜作成ソフトのメリット”]

- 手書きの何倍ものスピードで楽譜が書ける

- 楽譜がきれいに仕上がる

- デジタルとの相性が良い(ワークシートやスライドへの挿入、端末での管理や送受信)

- 楽譜完成後の修正も簡単

- パート譜も一瞬でできる

- 楽譜を音にできる

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]「楽譜作成ソフト」は私にとってなくてはならない「武器」になっています! [/voice]

今回の記事では、

楽譜作成ソフト使用歴5年以上のコギトが、

どのように教材準備でソフトを活用しているか、

楽譜作成ソフトを音楽教員が使用するメリット、デメリット

を解説します。

[box class=”yellow_box” title=”この記事をオススメする人”]

- 現在、教材に使う楽譜や譜例を手書きで書いている人

- 楽譜作成ソフトに興味があるが、自分に必要なものかどうか迷っている人

- 楽譜作成ソフトを使うことでどんなメリットがあるのか知りたい人

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]私には楽譜作成ソフトは必要ない![/voice]

こんな風に思っている音楽の先生にも是非読んでもらいたいです。

ちなみに、

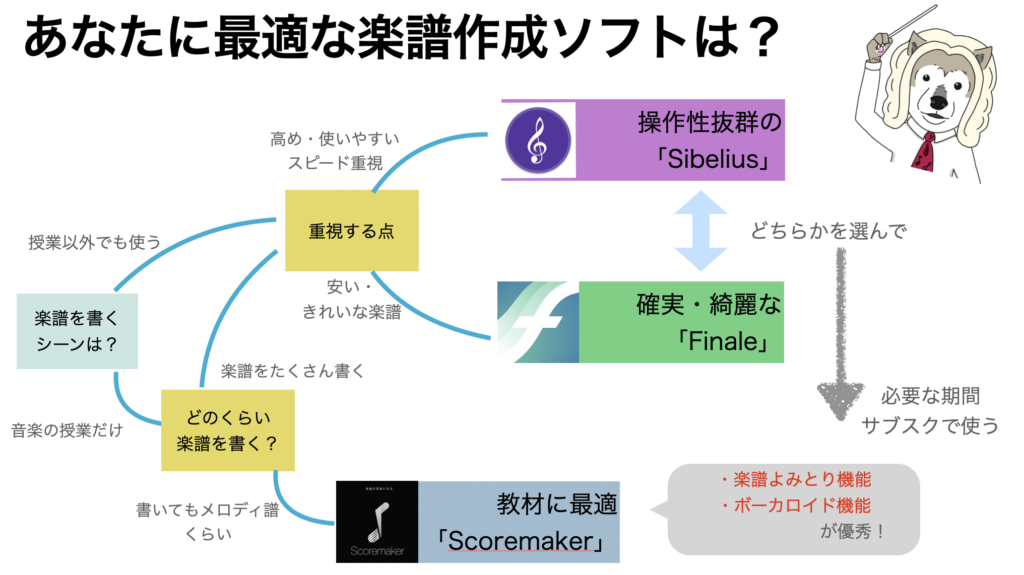

初めて楽譜作成ソフトを触る人に総合的におすすめな楽譜作成ソフトは「シベリウス」です。

楽譜作成ソフトは使い始めでつまづくことが多いのですが、シベリウスは操作性に一番優れているので、つまづくことなく入力に慣れていくことができました。

↑譜例や歌のメロディ譜、合唱譜くらいしか書かない方はこちらの廉価版がおすすめ

↑合奏や吹奏楽の編曲をしたりする人にはULTIMATEのアカデミックバージョンがおすすめ

以下の記事で「音楽教員におすすめの楽譜作成ソフト」として、

フィナーレ、シベリウス、スコアメーカーZERO、3つの楽譜作成ソフトの比較記事を書いています。最もお得に購入する方法も書いているので、そちらも参考にしてください!

それでは解説していきます!

楽譜作成ソフトはこんなところに使える!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私が楽譜作成ソフトを仕事で使うのは主にこんな時です。 [/voice]

[box class=”yellow_box” title=”楽譜作成ソフトの活用場面” type=”simple”]

-

ワークシートやスライドに楽譜を載せる

-

クラスで歌う曲のメロディー譜を書く

-

合奏の編曲楽譜を書く・配る

[/box]

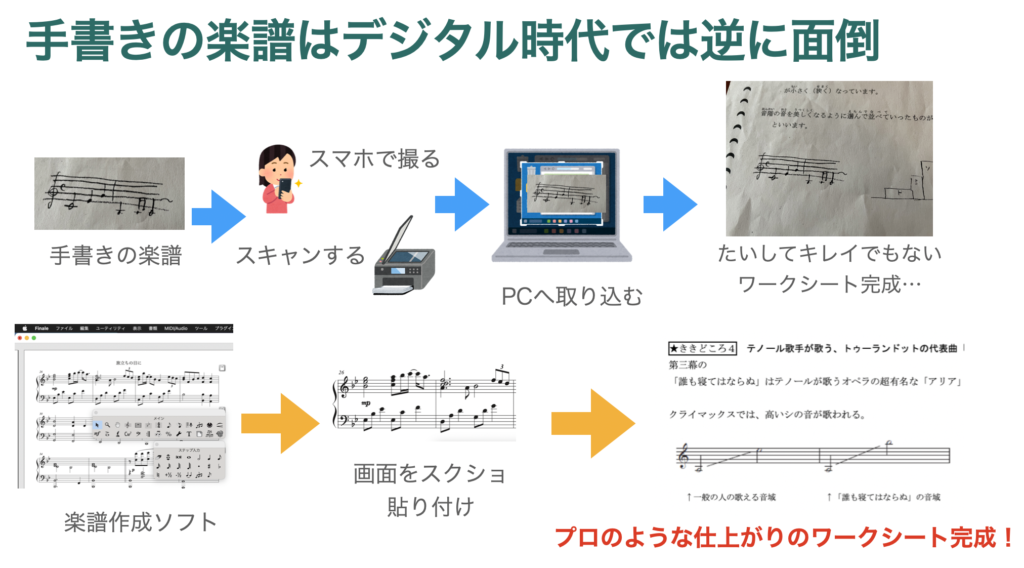

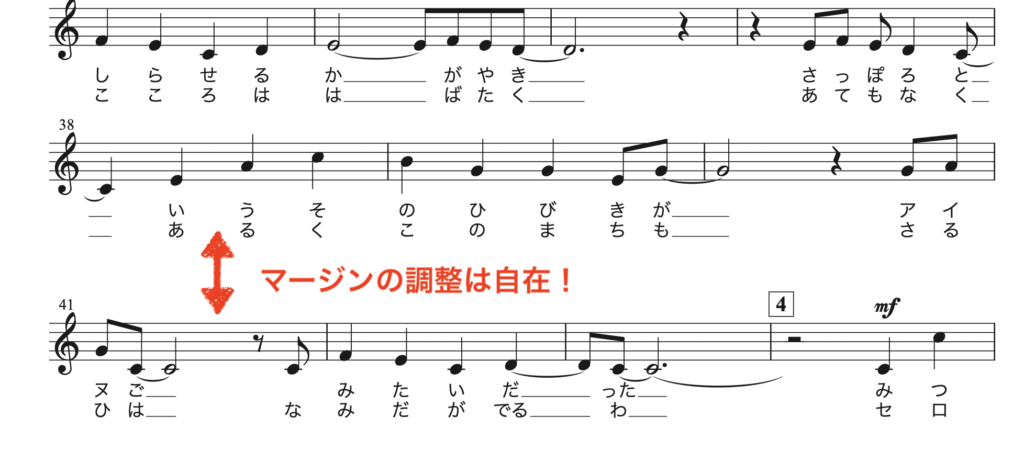

①ワークシートやスライドに楽譜を載せる

楽譜をPCで作成するので、それをスクショしてワークシートに貼り付けるだけで簡単です。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] プロっぽいワークシートの仕上がりになりますよ![/voice]

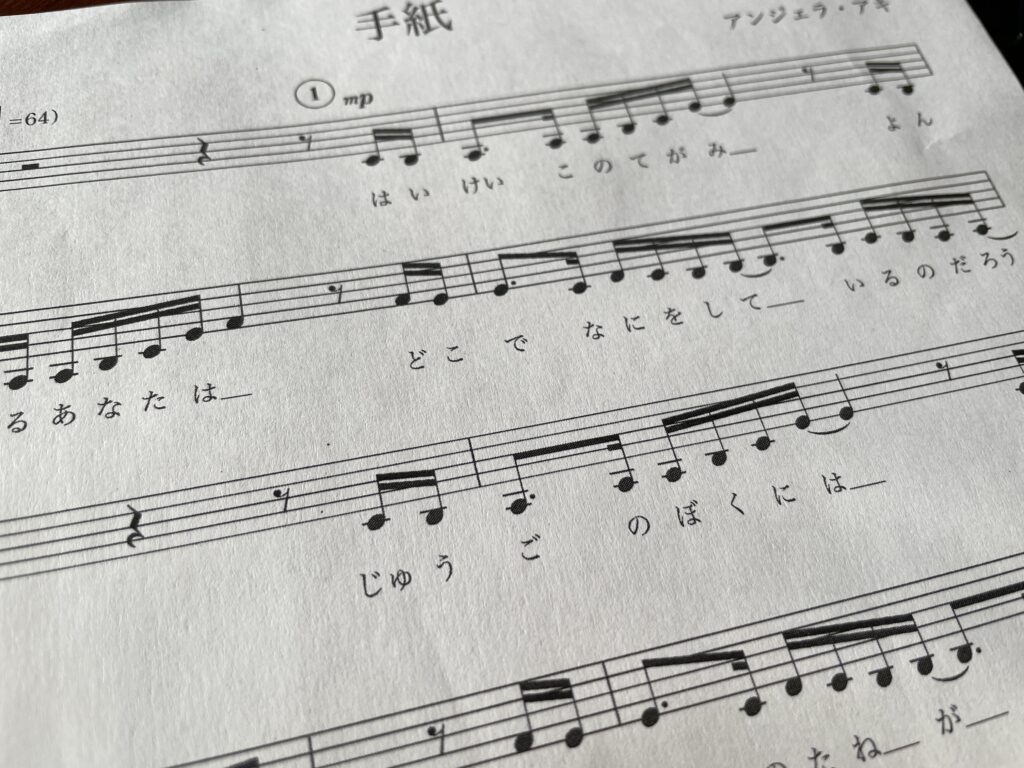

②クラスで歌う曲のメロディ譜を書く

↑シベリウスで作成した「手紙」のメロディ譜。使い方に慣れれば30分もかからずにこの程度の楽譜は作成できます。

新曲を採譜して歌いたい場合や、スコアではなく生徒にメロディ譜を使わせたい場合など、

歌のメロディ譜を作ることは結構多いです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]確かに、伴奏までついている楽譜って何ページにもなるから、生徒にはメロディ譜にしてくばりたいかも。[/voice]

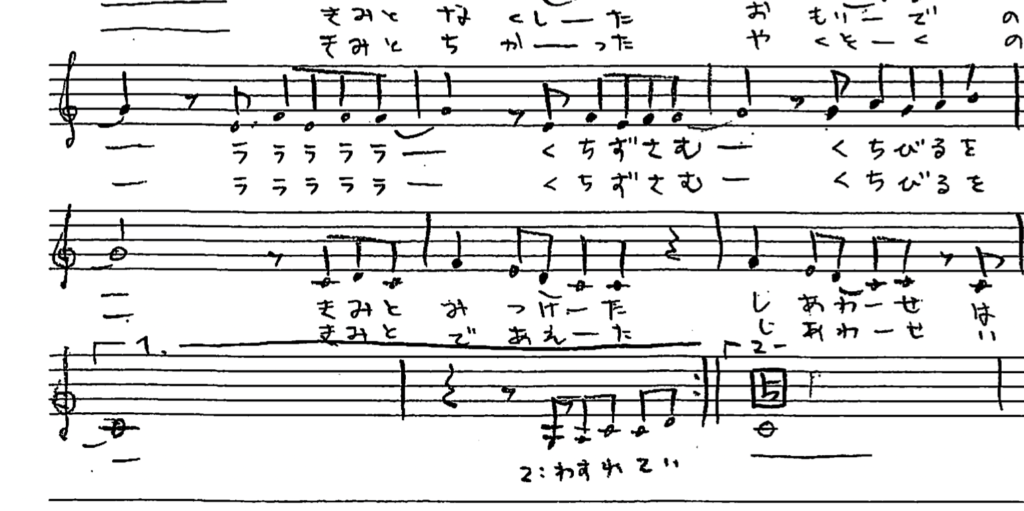

昔はメロディ譜を手書きで書いていましたが、

楽譜を手書きで綺麗に書くのは大変です。

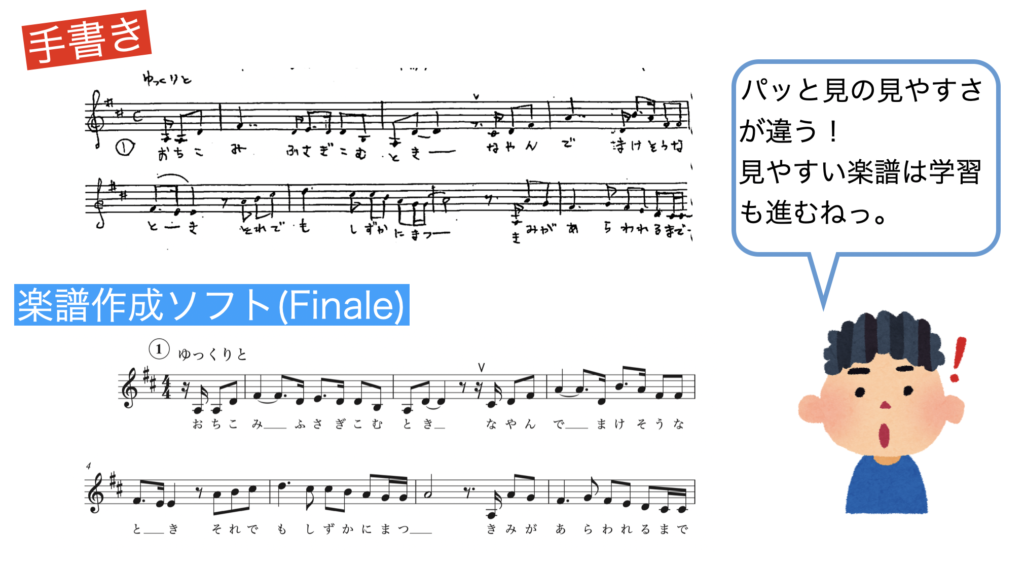

↑「風になる」のメロディ譜。手書きの場合、楽譜と楽譜の間の余白(マージン)が自由にとれないので、1番2番の歌詞があると詰め詰めになって見にくくなったりします。

↑「風になる」のメロディ譜。手書きの場合、楽譜と楽譜の間の余白(マージン)が自由にとれないので、1番2番の歌詞があると詰め詰めになって見にくくなったりします。

楽譜作成ソフトで作ると、マージンは自在なので、詰まっている部分は自動的に間を空けてくれたり、2ページある楽譜を1ページにおさめたい時にレイアウトを調整することもできて便利です。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]そして単純に、ソフトで作ったキレイな楽譜は見やすい!楽譜はパッと見の見やすさは大事よね![/voice]

③合奏の編曲楽譜を書く・配る

↑鍵盤ハーモニカと大太鼓、グロッケンでカルミナ・ブラーナの合奏をやったりもしています。

音楽の授業は合奏の時にも、楽譜作成ソフトは重宝します。

なぜなら上記のようなスコアを書くと、「ボタン一つでパート譜が作れる」からです。

↑フィナーレの画面。「パート譜の編集」からパートを選ぶと、

↑すぐにパート譜ができます!

昔は手書きのスコアを作った後、それをパート譜にするのがかなり手間だった、

というのが嘘のようです!

楽譜作成ソフトを使うメリット

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]以下、音楽教員が楽譜作成ソフトを使うメリットをまとめてみました。 [/voice]

[box class=”blue_box” title=”楽譜作成ソフトのメリット”]

- 手書きの何倍ものスピードで楽譜が書ける

- 楽譜がきれいに仕上がる

- デジタルとの相性が良い(ワークシートやスライドへの挿入、端末での管理や送受信)

- 楽譜完成後の修正も簡単

- パート譜も一瞬でできる

- 楽譜を音にできる

[/box]

①手書きの何倍ものスピードで楽譜が書ける

楽譜作成ソフトでの入力に慣れることができれば、

手書きの何倍ものスピードで楽譜を書くことができます。

私がおすすめするのは、入力をMIDIキーボードや電子ピアノから行う方法です。

https://twitter.com/PIANISTTEACHERC/status/1317956140148297730?s=20

特に和音の連続などを手書きで書くのは大変です。

↑もう手書きでは一生書きたくない「和音の連続」部分。手が腱鞘炎になります。これは自作のピアノソナタの一節です。

MIDIキーボードを使うと感動的なくらいにサクサク作業が進みます。

②楽譜がきれいに仕上がる

当たり前ですが、楽譜作成ソフトで作った楽譜は断然キレイです。

プロが作ったような仕上がりになりますので、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_01-e1598477580821.png” name=”男子” type=”r”]センセー、この音符はレなの?ミなの?[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2021/03/tsundere_girl-e1615759322422.png” name=”女子生徒” type=”r”]先生、この歌詞、「ツ」なの?「シ」なの?[/voice]

という生徒からのクレームもなくなります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 手書き時代には何度もありました(汗)。私の手書き譜がそもそも汚い、というのもあると思いますが…[/voice]

③デジタルとの相性が良い(ワークシートやスライドへの挿入、端末での管理や送受信)

楽譜作成ソフトはデジタルとの相性がよく、

ワードでプリント、ワークシートを譜例付きで作成したり、

パワーポイントやキーノートに譜例や楽譜を載せたりするのがとても簡単です。

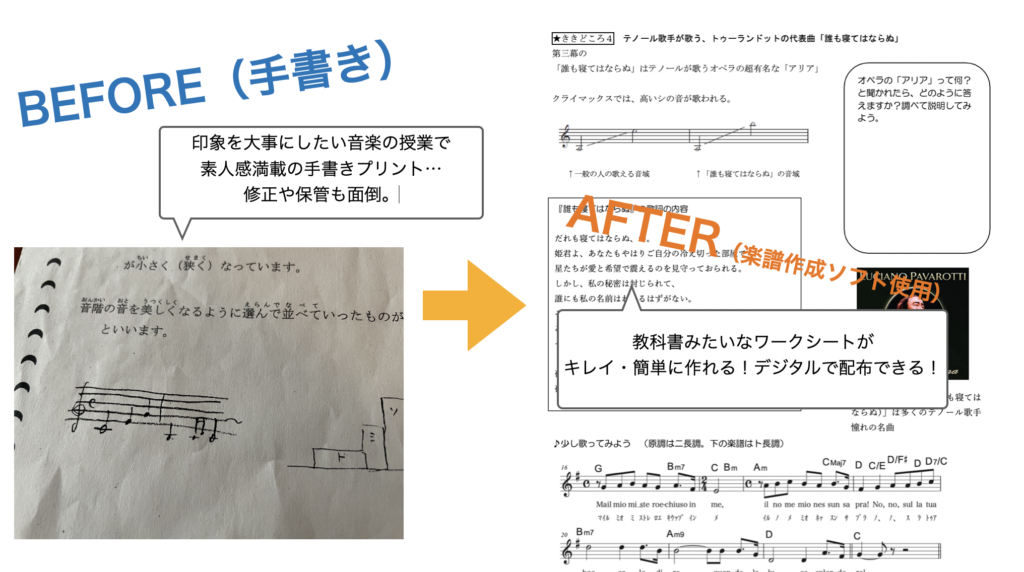

↑手書き譜例のワークシートと楽譜作成ソフトで作った譜例のワークシート比較。見た目のクオリティの違いが歴然ですね。スライドに譜例を挿入するのもスクショするだけなので簡単です。

また、授業用に作成した楽譜をタブレットなどにためていけば、

かさばる楽譜を何冊も管理しなくてもよくなる、というメリットもあります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] いずれiPadの12.9インチに授業の楽譜、プリント、スライド、全部を収めて管理したいです。[/voice]

④楽譜完成後の修正も簡単

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]手書き楽譜で一番困るのは、完成した後書き直せないところ! [/voice]

手書き楽譜は、音符一つ変えるくらいなら簡単にできますが、

一旦出来上がった楽譜の途中に1小節追加、などは無理です。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]でも生徒用に作成する楽譜って結構途中で変更することが多いんですよね…。 [/voice]

音楽の授業の合奏では、実際に練習を重ねながら、演奏が難しいところは省いたり、もっとできそうな部分は追加したりして、

授業を進めていく上で楽譜も変えていくことが結構あるのではないかと思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]最終的に、配った楽譜と、実際の演奏が全然ちがうものになっていることもよくあるわ…。[/voice]

このような場合、

手書き楽譜を直すのは大変なので、楽譜を配り直すことはできませんが、

楽譜作成ソフトで作った楽譜は曲の途中に1小節追加したりすることも簡単にできるので、

気軽に編集して新しいバージョンを配り直すことができるところが便利です!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]GIGAスクール構想が進めば、合奏の楽譜を端末上でチョチョイと書き換えて、楽譜データを全員に配り直すことなんかが授業内でできそうですね。 [/voice]

⑤パート譜も一瞬でできる

↑手書きで書いた「新世界」の合奏楽譜。パート譜を作る時はこのコピーを切り刻んで切り貼りしていました。

昔は手書きの合奏のスコアからパート譜を作るのが大変でした。

- スコアのコピーをとる

- 1行ずつ切り刻んで、パートごとに分ける

- パートごとの短冊楽譜を台紙に貼り付けていき、パート譜の原本を作る

- さらにそれをコピーしてパート譜の完成

この作業をわざわざ人に手伝ってもらって小一時間くらいかけてやっていたのです。

楽譜作成ソフトなら、ボタン一つ。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]今までのあの大変なパート譜作りはなんだったのかしら![/voice]

音楽の授業や音楽会などで合奏をしたい場合、楽譜作成ソフトのパート譜の表示機能は本当に便利です!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]教材の準備の時間が大幅に減りますよ! [/voice]

⑥楽譜を音にできる

楽譜作成ソフトには音源も内臓されていて、作ったスコアをすぐに音にしてくれるところも便利。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 音源として書き出すこともできるから、練習音源を作成することもできます![/voice]

ちなみに、スコアメーカーという楽譜作成ソフトなら、ボーカロイド音源も付属していて、合唱の楽譜を歌ってくれる機能がついています。

詳しくはこちらの記事で↓

合唱のパート練習音源の世界一簡単なつくりかた【スコアメーカーZERO(楽譜作成ソフトレビュー)】

楽譜作成ソフトを使うデメリットは?

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]便利とはいってもちょっと私には敷居が高いかも…[/voice]

これまで解説してきたとおり、かなり便利な楽譜作成ソフトですが、

デメリットは以下のようになります。

[box class=”yellow_box” title=”楽譜作成ソフトのデメリット” type=”simple”]

- 操作に慣れるまでに時間がかかる

- 初期投資にお金がかかる

[/box]

①操作に慣れるまでに時間がかかる

楽譜作成ソフトは使い始めはかなりしんどいです。

手書きなら一瞬で書ける「タイ」や「三連符」すら、最初はどうやれば入力できるのかわからないので、

楽譜作成ソフトで書く1曲目はかなり時間がかかると思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] でもそれを乗り越えた後は楽譜の作成は爆速になることを保証します!将来の時短への投資ですね![/voice]

最初は手書きで30分で書ける楽譜をソフトで2時間かかっていたとしましょう。

この時点では1時間30分のロスですね。

でも3〜4曲書くうちにどんどんスピードが上がって、ソフトでも30分以内で書けるようになり、最後には10〜15分くらいで書けるようになります。

そうすると、最初ロスになっていた時間も楽譜を書けば書くほど逆にプラスに転じて、

ソフトの操作に慣れた頃には楽譜作成の時間の大幅な短縮につながっていきます!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]最初だけはハードルがあるってことか…。でも長い教員人生を考えると時短効果すごそう…[/voice]

②初期投資にお金がかかる

楽譜作成ソフトは購入時にかなりの出費になります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 教員はアカデミックバージョンが買えるからまだお得なんですけどね![/voice]

私がおすすめする楽譜作成ソフトの最上位バージョンの価格は以下の通り。

|

買い切り版(アカデミック) |

期間定額版(アカデミック) |

|

|

35444円 |

なし |

|

|

48730円 |

年額:14,580円 |

|

|

なし |

年額:10,000円 月額:1,000円 |

結構お高いですよね。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]でも無料のソフトはあんまりオススメできないんです…。 [/voice]

私も最初手が出なくて、MuseScoreなどの無料ソフトを使っていましたが、

やはり細かいところの操作でつまづくし、速く入力できないので使いにくい。

結果的に有料のものを思い切って買いました。

今では最初から有料のを使っていたらもっと仕事が時短できていたのに、と後悔しています。

3万円以上も出せない方は、スコアメーカーのサブスク(月額1000円)を使ってみるか、

シベリウスの廉価版ならお安く楽譜作成ができます。

↓比較記事を見てみてくださいね。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] でも考えようによっては、楽譜の手書きもお金結構かかりますよ。[/voice]

手書きの場合、五線紙を買うことになりますが、

合唱や合奏のパート数などに合わせて、購入する五線紙のレイアウト(何段楽譜か)を選ぶ必要があります。

大きめの五線紙だと1,000円以上するものもあるため、

1曲書くごとにその曲にあった五線紙を購入するとなると、それも結構な出費です。

楽譜作成ソフトはPCとソフトがあればどんなパート数でもレイアウト自在に書くことができますので、ソフトを購入した後の出費はありません。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]デジタルで楽譜を配るようになる時代もそう遠くないでしょうしね![/voice]

まとめ 楽譜作成ソフトは音楽教員ならまず用意するべし

↑以下の記事で載せているフローチャートです。音楽教員におすすめの楽譜作成ソフトを比較しています。お得な買い方も解説しています。

[kanren postid=”1746″]

[aside type=”boader”]

- ペーパレス

- GIGAスクール構想

- コロナ禍

[/aside]

で今後ますます紙ベース→デジタル配布の流れは進みそうです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]確かに。教科書も歌集もタブレットで見る時代がもうすぐ来るんだろうな…。[/voice]

楽譜作成ソフトのメリットのおさらいです↓

[box class=”blue_box” title=”楽譜作成ソフトのメリット”]

- 操作に慣れれば手書きの何倍ものスピードで楽譜作成できる

- 楽譜が綺麗に仕上がる

- 出来上がった楽譜の修正も簡単

- パート譜も一瞬でできる

- ワークシートへの譜例の挿入も簡単&綺麗

- デジタルでの教材管理が簡単

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]今日が人生で一番若い日です![/voice]

楽譜作成ソフトは使い始めはストレスがあると思いますが、

操作に慣れることができれば、

[box class=”gray_box”]

- 教材の質も上がり生徒もハッピー

- 教材作成の時間も短縮できて自分(先生)もハッピー

- ICTを活用した取り組みが音楽の授業でも進められ、管理職もハッピー

[/box]

まさに三方良しの結果になること間違いありません!

さて、みなさんはどうしますか?

今後も手書きで楽譜書きますか?

[aside type=”boader”]

↑譜例や歌のメロディ譜、合唱譜くらいしか書かない方はこちらの廉価版がおすすめ

↑合奏や吹奏楽の編曲をしたりする人にはULTIMATEのアカデミックバージョンがおすすめ

MIDIキーボードで楽譜の入力をすると感動的なくらいにサクサク作業が進みますので試してみてください。

[/aside]

今回は以上です!

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント