この記事では滝廉太郎の「荒城の月」について解説します。

今は中学校だけでなく、小学校の音楽の教科書にも登場する名曲。

コギト

コギト最近の学校音楽では積極的に「わが国(日本)の音楽を親しむ」という方向がありますので登場機会も多くなっているわけですね。

今回は、「荒城の月」の歌詞や意味(現代語訳)から、昔の言葉で書かれている歌詞の意味やその舞台となった場所や出来事などを紹介します。

滝廉太郎が作曲したにもかかわらず、山田耕筰が少しメロディをいじってしまったがゆえ、2パターンのメロディが存在し、

「ちーよーのーまーつーぅがえー♬」

「ちーぃよのーまーつーがーえー♬」

どっちなのか、覚えたメロディによって違うという現象も起きていますよね。

コギト

コギトこの辺のへぇ~というような情報まで詳しく解説しているので是非最後までお読み下さい!

「荒城の月」を授業でわかりやすく教えられる教材ネタ、あります!

【授業便利ネタ】「荒城の月」歌唱(中学校音楽)

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

「荒城の月」歌詞の意味・現代語訳

荒城の月の歌詞は以下で、七五調で作られた詩です。

一.春 高楼の 花の宴

めぐる盃 影さして

千代の松が枝 わけ出でし

昔の光 今いずこ

二.秋 陣営の 霜の色

鳴きゆく雁の 数見せて

植うるつるぎに 照りそいし

昔の光 今いずこ

三.今 荒城の 夜半の月

変わらぬ光 たがためぞ

垣に残るは ただかずら

松にうとうは ただあらし

四.天上 影は 変わらねど

栄枯は移る 世の姿

写さんとてか 今もなお

ああ荒城の 夜半の月

コギト

コギト以下、歌詞の情景画像と現代語訳をどうぞ。

1番の歌詞の意味

春高楼の花の宴

(春、天守閣をのぞむ城の 夜桜のうたげで)

めぐる盃 影さして

(くみかわすお酒の盃に (月の)影をおとして)

千代の松が枝 わけ出でし

(古い松の枝から もれるほどに差していた)

昔の光 今いずこ

(昔の国の栄光は今やどこに見えるだろう(今はもうみえないなぁ))

2番の歌詞の意味

秋 陣営の 霜の色 鳴きゆく雁の 数見せて

(秋、軍の本拠地に霜が降りて色が変わる 鳴いて飛び去っていく雁が数えられるくらいで)

植うるつるぎに 照りそいし 昔の光 今いずこ

(土に刺さっている剣にも映るくらいの 昔の国の栄光は今やどこに見えるだろう(今はもう見えないなぁ)

3番の歌詞の意味

今 荒城の夜半の月 変わらぬ光 誰がためぞ

(今、荒れ果てた城跡に出た夜半の月。昔と変わらない光はいったい誰のためのものなのか)

垣に残るは ただかずら 松にうとうはただあらし

(石垣に残っているのは葛のつたばかり 松の枝を鳴らすのは風の音ばかり)

4番の歌詞の意味

天上 影は 変わらねど 栄枯は移る 世の姿

(天上の月が照らす影は今も変わらないけれど 時々に移り変わる栄枯盛衰の世の中を)

写さんとてか 今もなお ああ荒城の夜半の月

(今もなお写そうとしているのだろうか ああ、荒れた城跡を照らす夜半の月よ)

コギト

コギト最後に現代語訳をまとめて載せておきます!

春、天守閣をのぞむ城の 夜桜のうたげで

くみかわすお酒の盃に (月の)影をおとして

古い松の枝から もれるほどに差していた昔の国の栄光は今やどこに見えるだろう(今はもうみえないなぁ)

秋、軍の本拠地に霜が降りて色が変わる

鳴いて飛び去っていく雁が数えられるくらいで

土に刺さっている剣にも映るくらいの

昔の国の栄光は今やどこに見えるだろう(今はもう見えないなぁ

今、荒れ果てた城跡に出た夜半の月

昔と変わらない光はいったい誰のためのものなのか

石垣に残っているのは葛のつたばかり

松の枝を鳴らすのは風の音ばかり

天上の月が照らす影は今も変わらないけれど

時々に移り変わる栄枯盛衰の世の中を

今もなお写そうとしているのだろうか

ああ、荒れた城跡を照らす夜半の月よ

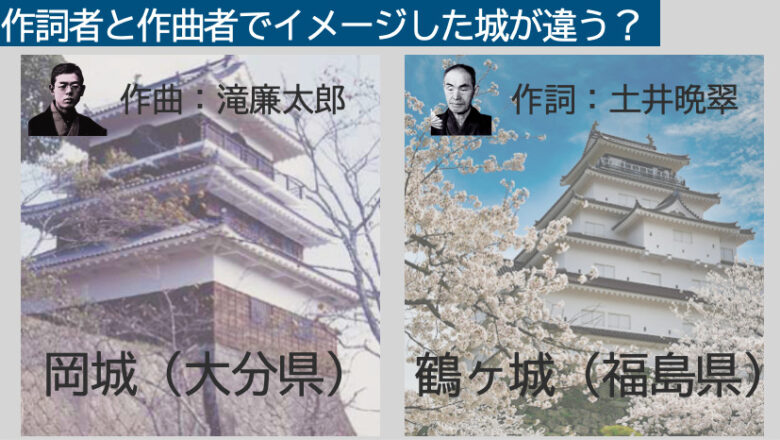

「荒城の月」の荒城とはどこの城のこと?

荒城の月の作詞をした「土井晩翠」は「晩翠放談」という自信の生涯を語る書の中でこう語っています。

東京音楽学校が中等唱歌集の編集を企て、私にあてられたのはほかの二編とともに「荒城の月」であった。この題を与えられてまず第一に思い出したのは、会津若松の鶴ヶ城であった。というのは、学生時代ここに遊んで多大の印象を受けたからである。明治維新史に残る会津落城の悲劇はあまりにも著名である。

私の故郷の仙台の青葉城、この名城も作詞の材料を供したことはいうまでもない。「垣にのこるはただかずら 末に歌うはただあらし」はその実況である。

この作詞を音楽学校が採用して、作曲を滝君に依頼したようだ。滝君は竹田町郊外の岡の城跡でこの曲を完成した。この岡の城跡で作曲されたことを私は当時全く知らなかった。

「晩翠放談」より

この記述が正確なものだとすると、

- 作詞・土井晩翠のイメージした城:福島県の「鶴ヶ城」

- 作曲・滝廉太郎のイメージした城:大分県の「岡城」

ということになります。

中学生

中学生会津落城の悲劇ってどんなものなの?

コギト

コギトなくなった荒城を歌っているこの曲のイメージと深い関係がありそうですよね。

「会津落城の悲劇」とは日本の幕末期に起こった戊辰戦争の一部で、1868年に会津藩が新政府軍(主に薩摩藩や長州藩)に敗れた事件のことを指します。

その中で有名なのは、会津藩の若年兵士たち(主に16歳から17歳の少年たち)で構成されていた白虎隊が新政府軍に追い詰められて、飯盛山で集団自決したという悲劇。

新米先生

新米先生女性や子供を含む多くの犠牲も出たことも悲劇の一部だよね…。

「昔の光いまいずこ」という荒れた城の退廃的なムードを歌う「荒城の月」は、単に時が経過して栄えていた城がなくなったというだけでなく、白虎隊の出来事のような悲劇的史実も念頭に置かれて作詞されていると考えられますね。

コギト

コギト白虎隊に関しては以下のマンガ風動画がわかりやすかったので授業で見せるのもおすすめ。

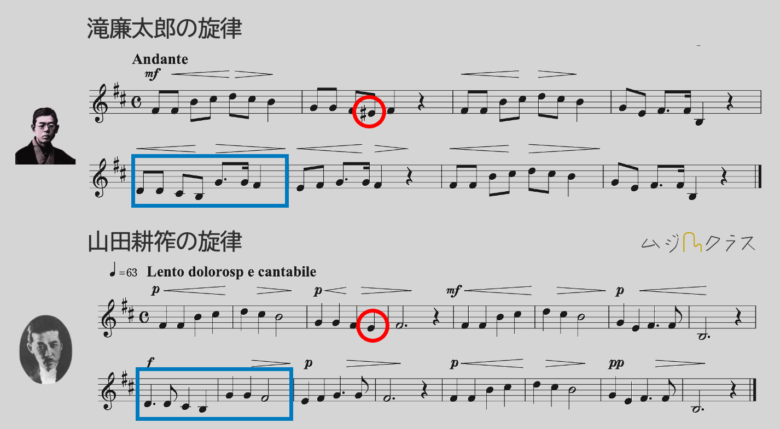

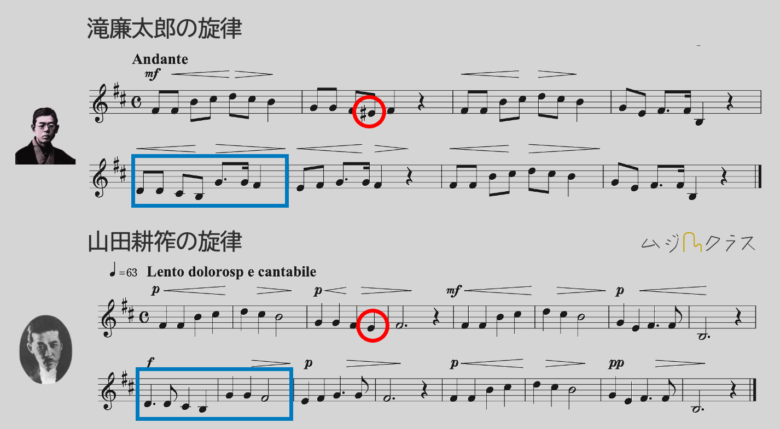

2パターンある「荒城の月」のメロディ

コギト

コギトみなさんはどちらで歌っていましたか?私は山田耕筰の方でした。

滝廉太郎が当初作曲した「荒城の月」は無伴奏の旋律でした。(とはいえ、伴奏譜が実はあったのではないかという話もあります)

その原曲の旋律に手を加えてピアノ伴奏を加えたのが山田耕筰です。

教員

教員ピアノ伴奏をつけるだけならわかるけど、なんで旋律まで変えちゃったのかしら?

山田耕筰自信は以下ように説明しているので引用します。

「原作には何か西洋臭をぬ けきらぬ点があまりにも際立って見えるので先輩に対して非礼とは思いましたが旋律に一ヶ所筆を加えました。そして日本歌としての作を整えるようにし ました。」

岩波新書『瀧廉太郎 -夭折の響き -』より

それを踏まえてもう一度、比較してみましょう。

滝廉太郎の旋律と山田耕筰の旋律が違うのは赤いマークの音の高さの一箇所と青く囲った部分のリズム。

コギト

コギトリズムはさておき、ミの♯の音が山田耕筰はちょっと気に入らなかったと思われ、ミの♮に修正しています。

たしかにそうやって聴いてみると、全体的には雅な日本の雰囲気のするこの旋律が「ミ♯」のところだけやけに西洋的で、機能和声に無理に従ったようなテクニカルな音に聴こえてきます(自分が山田耕筰のメロディに耳が慣れているだけなのかも知れませんが…)

山田耕筰の言う「西洋臭さ」とは主にこの1音の部分のことを言っていると思われます。

メロディーラインとリズムの他にも「譜割り」・「速度記号」・「強弱記号」などが異なっているのが楽譜を見るとわかります。(なお山田耕筰の編曲の原調はニ短調で滝廉太郎のロ短調とは違えています)

滝廉太郎の方はアンダンテで基準の音符も8分音符、強弱変化もざっくりしていることから、比較的軽めに歌い進んで行くイメージです。

一方山田耕筰は速度はレントと遅くなり、基準の音符も4分音符になり、一つ一つの音符を大事に歌うことを楽譜から汲み取れます。強弱変化もp〜fまで細かく変化していくので、山田耕筰の方は古雅な重厚感を持って丁寧に歌うイメージが持てるでしょう。

まとめ 「荒城の月」の授業用ワークシートなど便利な教材集

コギト

コギト滝廉太郎の生涯から、歌詞の穴埋めワークシート、表現シートなど、いろいろダウンロードできます!

「荒城の月」を授業するための便利な教材集をつくりました。

- 歌詞理解のための穴埋めプリント(Word・PDF)

- 歌唱表現ワークシート(Word・PDF)

- 2種類の旋律比較プリント(Word・PDF)

- 歌詞を映像でイメージさせるスライド(PowerPoint・Keynote)

- おまけ1「3分半でわかる滝廉太郎」動画

- おまけ2「4種類の伴奏歌い分け動画&楽譜」

授業準備がラクになり、授業中も手が空いてラクになるアイデアたっぷりの教材セット。是非以下からのぞいてみてくださいね。

今回は以上です!

コメント