スマホでピアノ演奏を撮影して、YouTubeなどにアップしたい!

ピアノチャンネルを見ると、横から、上から、さまざまな角度で撮影している人がいますよね。

ピアノの鍵盤を真上から撮影する方法を「真俯瞰撮影(まふかんさつえい)」といいます。

鍵盤のどこをどの指で弾いているのか一目瞭然になる撮影方法なので多くのチャンネルがこの真俯瞰撮影をしています。

しかし、この真俯瞰撮影は以外と奥が深く、結構大変だったりします。

今日はいろいろ試してみて、この真俯瞰撮影がスマホでうまくできる方法について解説したいと思います。

コギト

コギトぜひ参考にしてみてください!

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

ピアノの真俯瞰撮影をする時に知っておくべきポイント

ピアノの真俯瞰撮影をするポイントは以下です。

- 180センチの以上の高さから撮影

- カメラを水平に保つ

- 撮影中に揺れないようにする

水平を保つのに失敗したり、撮影中に揺れてしまったりすると、最悪撮影のやり直しなども起こってしまうため、注意が必要です。

180センチの高さからなら鍵盤全体が撮れる!

床から180センチの高さからなら、広角機能がなくても鍵盤全体を撮影することができます。

その高さを確保できないのであれば、カメラの「広角機能」や広角レンズを使用して撮影することで真俯瞰撮影ができます。

広角の機能とは「広い視野を撮影することができる」機能のことです(反対語は「望遠」)。「広角」は近くからでもワイドに撮影することができるわけですね。

- 広角機能を使わない場合は180センチの高さから

- 0.5×の超広角カメラを使えば135センチという高さでも撮影できる(だいたい頭の高さなのでこれだと邪魔ですが…)

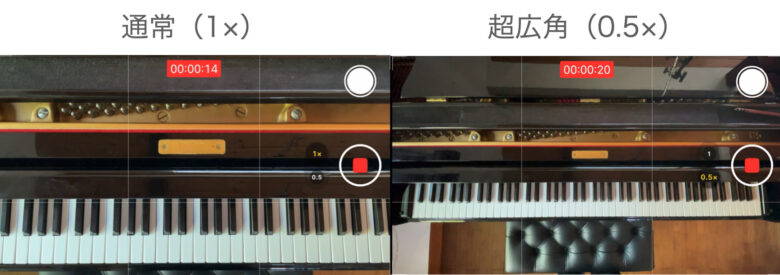

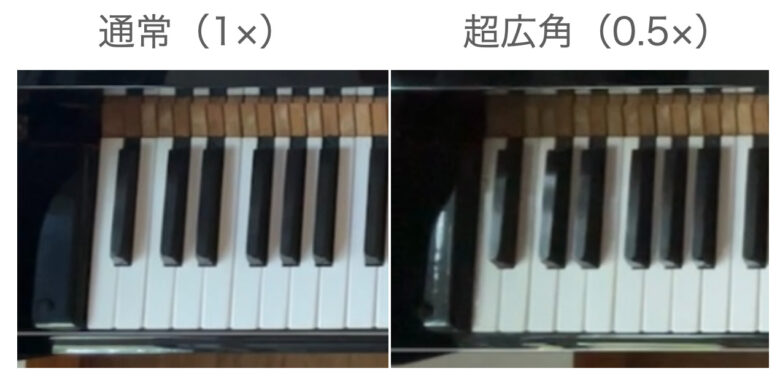

私の使っているiPhone12miniには0.5×(通常より2倍の視野が撮影できる)の超広角機能がついていました。

コギト

コギトでも広角はあまり使わないほうがいいみたいなんです。

広角機能を使うと高さを出さずに真俯瞰撮影ができるので楽なのですが、画面の端のデジタル処理?の関係で画質の劣化が結構すごいです。

できるのであればなるべく高い位置から広角を使わないで撮った方が良さそうですね。

カメラを水平に保つ

ピアノの真上から撮影する真俯瞰撮影はカメラのレンズを真下に向けて水平にすることがポイントです。少しでも斜めになっていると、撮影が終わってから編集の段階でかなり斜めになっていることに気づくこともあります。

コギト

コギトこれで何度撮り直したことか…

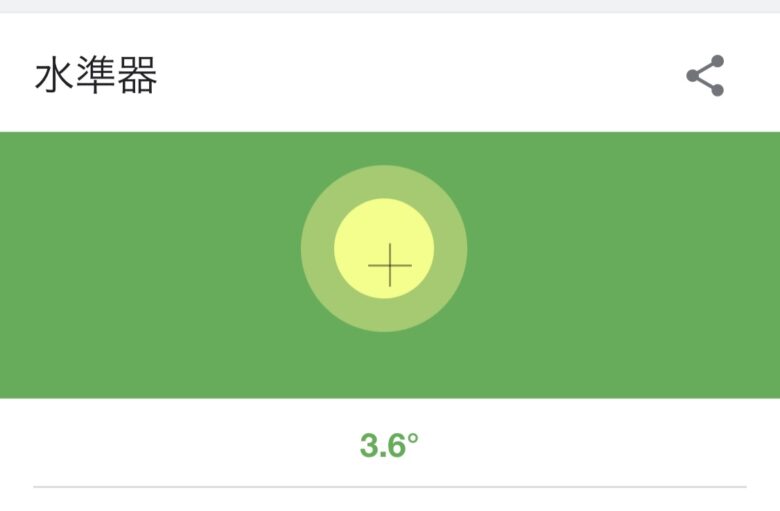

iPhoneには標準で「計測」というアプリがあり、これに水準器の機能があるため、設置した後に計測アプリを起動して水平を出した後に撮影すると間違いはありません。

Android端末には水準器の機能は標準インストールされていないため、水準器の機能のあるアプリをダウンロードしてつかうか、Googleで「水準器」と検索すると、ブラウザで水準器機能が使えるので、そちらを利用して水平を確保しましょう。

スマホではなくコンパクトデジカメなどで真俯瞰撮影する場合はリアルの水準器を用意した方がいいかもしれません(今現在はSONY のZV1で真俯瞰撮影をしているので買いました)。

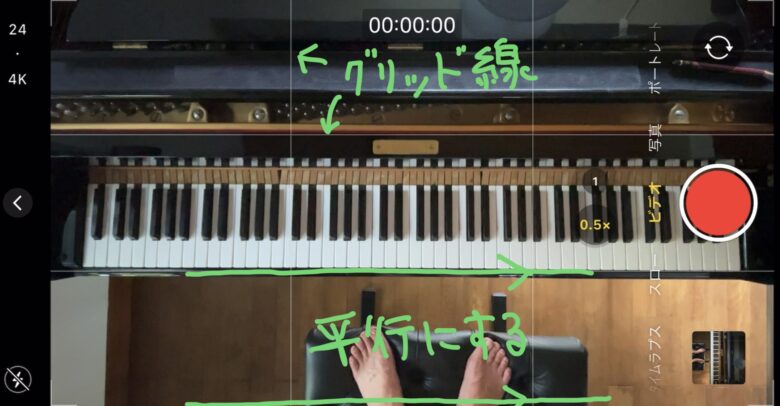

水平を出すのにプラスして、画面に並行に鍵盤を配置する必要がありますがグリッド線を表示するのが便利です。スマホにもデジカメにもある機能です。

iPhoneの場合は「設定」→「カメラ」→「グリッド」をオンにする

Androidの場合はカメラアプリ内の設定画面でグリッド表示をオンにできるようです。

真俯瞰撮影ではなく、ちょっと手前側にカメラを倒して撮影する方法もありです。

真俯瞰撮影ではないので、鍵盤が台形状になります。これでもいいのですが、動画にした時の見栄えはあまりよくないかも…

撮影中に揺れないようにする

撮影中にカメラが揺れると動画がブレてしまうため、カメラを揺らさないような工夫が必要です。

- 手ブレ補正機能をオンにする(iPhone12の場合は自動でした)

- 演奏中に手がスマホやスタンドに当たらないような場所に設置する

- ピアノ本体も演奏によって揺れるため、スマホはピアノからは独立して設置する

結構やりがちなのは3つめ。

演奏中のピアノは意外と振動したり揺れるため、ピアノ自体にスマホアームを設置したり、ピアノの上にスタンドを置いたりすると画面が揺れてしまうのでNGです。

スマホでピアノの真俯瞰撮影をする方法

ここからは実際に私がやってみた真俯瞰撮影をする方法を失敗談も交えて紹介します。

スマホアームや譜面台を使った簡易な真俯瞰撮影

最初はとにかく有り合わせのものでできないかと思い、ちょっと丈夫な木と鉄でできた譜面台にスマホアームをくっつけて、上の写真のような方法で真俯瞰撮影をしてみました。

かなり原始的な方法ですよね。

ピアノの周りにスマホアームを取り付けたりする場所はなかったので、こんな形にしましたが、部屋が狭かったり、ピアノの横にすぐ棚などがある場合は柱や棚の突起に取り付けても良いかも。

この方法は購入するものはスマホアームだけだったので安く済んだのですが、とにかく揺れるのと、水平を出すのがかなり大変でした。

これで撮影した動画↓(かなり揺れてますよね)

スマホアームはグニャグニャ曲げて使うため、毎回スマホを設置した後に水平を出すのに時間がかかり、設置した後も小刻みに揺れているため揺れが落ち着くまで何十秒か待つみたいなことをしなければいけないので、設置するまでが結構大変です。

演奏が始まってもうっかりスマホアームに触ってしまおうものならブルンブルン揺れますので一発で撮り直しになります。

頻繁にピアノの真俯瞰撮影をする方にはおすすめできませんね。

マイクスタンドにスマホホルダーを設置する方法

このマイクスタンドを使う方法が一番コスパの良い方法になるかと思います。

私自身はこの方法は試していないのですが、マイクスタンドを持っているのでちょっと置くだけ置いてみました。

持っているのはこのマイクスタンドです。

こんな寸法で、支柱を目一杯伸ばして、アームも目一杯出すと、ピアノの俯瞰撮影ができます。

マイクスタンドの先にはオスネジがついており、ネジのサイズは3/8インチが多いようです。

このネジに合う、スマホホルダーを用意して取り付ければOKです。

↓これが適合しますね。

この二つを使えばスマホで簡単に真俯瞰撮影ができるようになります。

ギリギリ撮影できるけど不安定かも…

ただし、このマイクスタンドの支柱は160センチくらいまでしか高さが出せません。

下の写真のようにアームの部分を斜め上に突き出して高さを出し、(広角機能を使わなくても鍵盤全体を撮影できる)180センチの高さを出すことができました。

これでギリギリ撮影は可能ですが、次のような難点もあります。

- アームの横の長さが(斜めに伸ばす分)なくなるので、ピアノにかなり接近させて設置することになる

- 目一杯支柱とアームを伸ばすので不安定

スマホを真俯瞰撮影に適した位置に持ってこようとすると、どうしてもピアノの鍵盤のすぐ横にスタンドを設置することになります(上の写真の位置か、その逆側)。演奏中にスタンドに触れてしまったりすると撮り直しになってしまうのが怖いですね。

さらにマイクスタンドはそれほど堅牢ではなく、目一杯に支柱を高くし、アームも伸ばすので不安定感があり、スタンド全体がグラグラしたりしなったりします。最悪スマホもろとも倒れます。水平を出すのが大変ですね。(使ったマイクスタンドは信頼ブランドのTAMA製でしたが、それでも不安定でした)

また取り付けるのはスマホくらいの重さのカメラが限界ではないかと思います。ものによってはスタンドごと倒れたりもしそうです。(重めのコンパクトデジタルカメラだとちょっときついかも)。

プロ用ライトスタンド(ブームスタンド)なら完璧に真俯瞰撮影できます

最後に、最終的に私が到達した方法は、「プロ用のライトスタンド」にスマホを固定して撮影する方法です。ブームスタンドというらしいです。

NeewerのCスタンドが最適

私が購入したのはNeewer(ニーワーと読むらしい)のライトスタンドです。これと同じくらいのブームスタンドよりもかなりお安めです。

17,000円程度ですがこのくらいのライトスタンドにしては最安。プロ御用達のManfrotto(マンフロット)のブームスタンドは倍以上します。

マイクスタンドよりもっと高さや長さが出せる商品はないか、とたどり着いたのがこの商品で、もともとは撮影用のライトを固定するための商品です。

先ほどのマイクスタンドのもっと大きいもので、頑丈かつ、高さやブームの長さも出せるようなものになっています。

これなら、広角機能がなくても撮ることができるのはもちろん、ちょっと重めのデジタルカメラでも撮影することができます。

先にデメリットを言ってしまうのですが、とにかくでかいです。

広さのない部屋には置くことができません。

ただしアームが長いため、グランドピアノの響板のくびれの位置からでもアームを伸ばして楽々真俯瞰撮影をすることができます。

このスタンドにはキャスタータイプのものもありましたが、揺れが心配だったので選びませんでした。そこまで本体は重くないので、キャスターがなくても女性でも運べます。

このスタンドの良いところは簡単にアームの横水平を出せること。角度の調整は下の画像の丸い大判焼きみたいな部分(語彙力よ…)でするのですが、横水平が一発で調整できるようになっています。

同じくNeewerのスマホホルダーが便利

このスタンドに同じくNeewerのスマホホルダーを取り付ければ真俯瞰撮影の準備完了です。

このNeewer同士の組み合わせで、スマホを設置したところ、ただ取り付けただけで水準器が水平を示したのでスマホの設置は超楽です!

マイクスタンドより圧倒的に揺れがなく、安定感も抜群です。ぐらつきもありませんし、しなりもないので、水平が崩れたり、演奏中に揺れたりすることもまずないでしょう。

カメラはスマホもいいけど、SONYのデジカメもいいかも

さて、今回の記事はスマホで真俯瞰撮影をするための解説記事ですが、スマホでピアノの真俯瞰撮影をするのには悪い点もあります。

- 撮影時に電池が少なくなっていると使えない

- 撮影するだけの容量が足りなくなり撮影が中断される

- 普段使用するものなので故障や不具合があると撮影できない

- 撮影時に電話がかかってくると撮影が中断される

- 撮影終了まではスマホをチェックできない

電池がなくなることへの対策は給電しながら撮影することで解消はできますが、スマホ的にはあまり良くないことのようです。

日常の写真や動画で容量がいっぱいになりがちなスマホなので、撮影時に容量が足りなくて動画や写真の整理をしてから撮影となると結構面倒です。

また、日常生活でスマホを落としてレンズに傷がついた場合などはピアノ動画の撮影そのものができなくなってしまいます。

「機内モード」にすれば撮影時に電話がかかってくることはありませんが、うっかり忘れてしまったりして撮影時に着信があると、せっかくうまくいっていた演奏撮影が無駄になってしまいます。

また撮影は何度も撮り直して1時間以上になる場合もありますが、それが終わるまで基本的にはスマホをチェックすることができないのも結構なストレスです。

Neewerのスタンドにつけられるくらいの軽めのいいカメラはないかなと探し、SONYのCyber-shot RX0 IIという超コンパクトなカメラを買って試してみましたが、コンパクトすぎるカメラはレンズが小さいため、映りが暗いという難点があり、すぐにメルカリでさらば。

最終的にはSONYのZV1というカメラで真俯瞰撮影するのに落ち着きました。

SONYのZV1でピアノの真俯瞰撮影をするメリットは

- 高画質なのに軽いので、カメラの揺れが少ない

- 手ブレ防止機能もある

- 超広角で撮影可能

- 給電しながら撮影ができる

- 180度折れるモニタ付きで画角を下からもチェックできる

- スマホから録画をオンオフできる

- Neewerのアーム(1/4インチネジ)に直付けできる

結構高価なカメラなのですが、ピアノの真俯瞰撮影も楽にできます。

難点はスタンドに取り付けるネジとSDカード&バッテリーの挿入口が干渉するため、バッテリーやSDカードを出し入れするには一度スタンドからカメラを取り外さなくてはならない点。

もちろんスマホとは別にこのカメラを用意しなければいけないので、費用はかかりますが、かなり頻繁にピアノ動画を撮影・配信したり、ピアノのオンラインレッスンをする先生などはこのカメラを導入するとかなりいいのでは、と思いました。

コギト

コギトそれで最終的にこんな感じで真俯瞰撮影できるようになりました。

ピアノの真俯瞰撮影は頻度や求めるクオリティで機材がだいぶ変わる

ピアノの真俯瞰撮影について解説しました。

まとめてみた実感としては以下のように選ぶと良いのではと思います。

- 1回こっきりや、何ヶ月かに一回の撮影など質を求めないならスマホアーム

- コスパ良く真俯瞰撮影をしたいならマイクスタンド+スマホホルダー

- 頻繁に撮影し、クオリティを求めるならライトスタンド+スマホホルダー

- 毎日のように撮影や配信を行うガチ勢はライトスタンド+専用小型カメラ

参考になれば幸いです!

今回は以上です!

コメント