生徒

生徒音楽ってなんで勉強するの?生きていくのに必要なくない?

こんな質問をされると、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]え〜っと…なんでだ?[/voice]

と答えに困りませんか?

- 生活が楽しく豊かになるから?(学習指導要領のまんま)

- 生活には必要はない、単なる一般教養

あなたならどのように答えるでしょうか?

私が今一言で答えるなら、このように言います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]音楽は生活に必要なんじゃなくて、「生きること」そのことに必要。 [/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]え…、深そうな感じするけど意味わからないです…。[/voice]

コギトは大学時代、学部では作曲を修めましたが、大学院時代には「芸術哲学(美学)」を勉強していました。

- 芸術はなぜあるのか?

- 芸術とはなんの意味があるのか?

- 単なる娯楽以上の価値はないものなのか?

と、ずっと考えている時期があり、論文にもまとめたことがあります。

そんな私が、音楽って生きるのにめちゃくちゃ必要じゃん!と納得できた本があるんです。

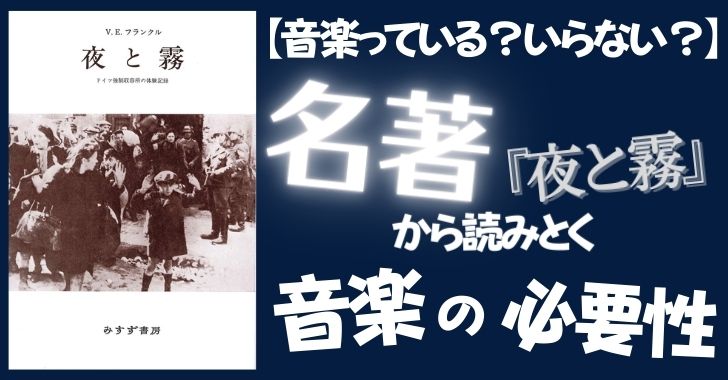

↓その本がこれ、

ヴィクトール・フランクルの世界的名著『夜と霧』です。

この『夜と霧』はドイツの強制収容所に送られた、精神医学者である著者がその体験を綴ったもの。

この一見音楽教育とはまったく関係なさそうな本の内容に、「音楽の授業が必要な証拠」が潜んでいたんです!

[box class=”blue_box” title=”音楽が必要な証拠”]

- 生活自体が過酷な場所でも芸術は存在していた

- 飢えの中、食事より音楽を求める人たちがいた

- 感受性の高い人の方が危機的な状況をよりよく耐え抜くことができた

[/box]

上のような内容を読んでから音楽は人生を強く生きていくために必要であると思うようになりました。

今回の記事では、フランクルの書いた名著『夜と霧』の内容を抜き出しながら、「音楽は必要なもの」と読者の皆さんを説得してみたいと思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] ユダヤ人の迫害の事実だけでなく、音楽や芸術にも深い示唆を与えてくれる、名著です!教員としても必読の書とも言えるかも。[/voice]

この記事でこの本のことが気になったら是非読んでみることをおすすめします。

『夜と霧』基本情報

作者:ヴィクトール・E・フランクル(ウィーン生まれのユダヤ人)

アドラーやフロイトにも師事した、精神医学者。

第二次大戦中に自身も強制収容所に送られ、子供や妻もそこで亡くし、本人だけが生き残った。名著『夜と霧』はその収容所での体験記録である。

名言「そもそも我々が人生の意味を問うてはいけません。我々は人生に問われている立場であり我々が人生の答えを出さなければならないのです。」

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

音楽が教科として必要な根拠3つ

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]以下について一つずつ解説していきます! [/voice]

[box class=”blue_box” title=”音楽が必要な証拠”]

- 生活自体が過酷な場所でも芸術は存在していた

- 飢えの中、食事より音楽を求める人たちがいた

- 感受性の高い人の方が危機的な状況をよりよく耐え抜くことができた

[/box]

生活自体が過酷な場所でも芸術は存在していた

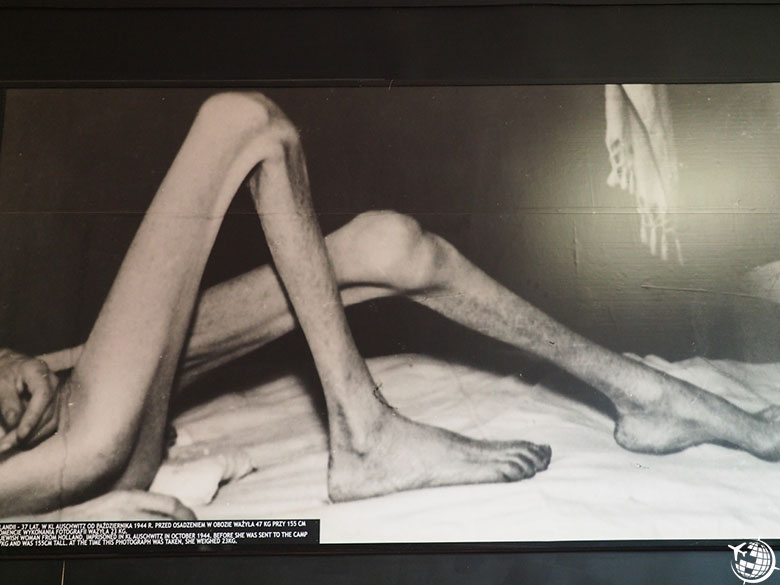

ユダヤ人の強制収容所の生活は以下のようでした。極限に過酷です。

- 収容者(ユダヤ人)は人として扱われず番号で呼ばれる

- 食事は「全く水のようなスープ」と「人を馬鹿にしたような小さなパン」

- 便所は穴を掘っただけのようなもの

- 入浴はなし、歯ブラシない、ベッドは藁を敷いてあるだけ

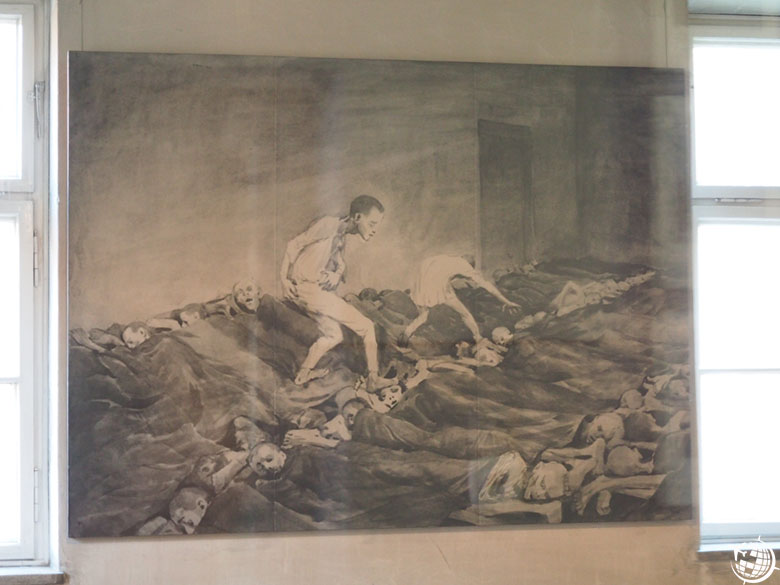

しかし、人として当たり前の生活すらできなかった世界の中でも芸術や美しいものが尊ばれていたことがわかる記述が『夜と霧』の中にあります。

「収容所においても、労働の最中に・・・、丁度彼の目に映った素晴らしい光景に注意させることもあった。・・・われわれが労働で死んだように疲れ、スープ匙を手に持ったままバラックの土間にすでに横たわっていた時、一人の仲間が飛び込んできて、極度の疲労や寒さにも拘らず日没の光景を見逃させまいと、急いで外の点呼場までくるようにと求めるのであった。・・・感動の沈黙が数分続いた後に、誰かが他の人に「世界ってどうしてこう綺麗なんだろう?」と尋ねる声が聞こえた。(p.126,127)

実際に良い声を持っているものは大いに羨ましがられることもあった。・・・われわれが(スープを)熱心に啜っていると、一人の仲間が樽の上に上って、われわれの前でイタリー風のアリアを歌った。われわれはそれを大いに堪能した・・・。(p.129)

収容所生活を知らない外部のものにとっては、強制収容所の中に自然を愛する生活あるいは芸術を愛する生活があるというがごときことは、それだけですでに驚嘆すべきことのように思われるであろう・・・。(p.131)」

引用:V.E.フランクル『夜と霧』/みすず書房

生活がままならないような極限の状況の中でも依然芸術ががないがしろにされずにある、というエピソードです。

飢えの中、食事より音楽を求める人たちがいた

強制収容所の生活は前にも述べたように困窮を極め、満足に食事は与えられず、4日間に小さなパン一つだけ、ということもあったと『夜と霧』には書かれています。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]生きることだけで大変。音楽どころではなさそう…。[/voice]

ところが『夜と霧』の中には、こんな興味深いエピソードが紹介されています。

「前に芸術ということを言ったが、強制収容所内の芸術、といったものがあるだろうか?もちろんそれは何を芸術と呼ぶかによって異なるのである。ともあれ時々臨時の演芸会が催されることがあった。一つのバラックがその時だけ空にされ、木のベンチが運び込まれて並べられ、「プログラム」がつくられるのであった。・・・彼らは少しばかり笑い、あるいは泣き、どちらにせよ少しばかりでも現実を忘れるためにくるのであった。歌われる幾つかの歌、吟ぜられる幾つかの詩、収容所生活に関する風刺的な傾向をもついくつかの冗談、・・・恵まれていない普通の囚人の若干は、昼の疲れにも拘らずこの演芸会に行き、そのためにスープの分配にあずかれないことも甘受する程であった。」

引用:V.E.フランクル『夜と霧』/みすず書房 p.128-129

目の前にある食事を食べるか食べないかで生死をわけるような状況の中で、「それでも食事より芸術が優先されることがあった」ということです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]生きる上で人間がどのくらい芸術を必要としていたのかよくわかるエピソードですね。 [/voice]

感受性の高い人の方が危機的な状況をよりよく耐え抜くことができた

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_03-e1598476306900.png” name=”男子” type=”r”]でもさ、結局パンよりも音楽選んだ人って愚かなだけだったんじゃない?音楽を楽しむより、まず生き残るのが先でしょ?[/voice]

こんな反論が聞こえてきそうですね。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]でも、実は事実は逆だとフランクルは言います。 [/voice]

「元来精神的に高い生活をしていた感じ易い人間は、ある場合には、その比較的繊細な感情素質にも拘らず、収容所生活の角も困難な、外的状況を苦痛ではあるにせよ彼等の精神生活にとってそれほど破壊的には体験しなかった。なぜならば彼等にとっては、恐ろしい周囲の世界から精神の自由と内的な豊さへと逃れる道が開かれていたからである。かくして、そしてかくしてのみ繊細な性質の人間がしばしば頑丈な体の人々よりも、収容所生活をよりよく耐え得たというパラドックスが理解され得るのである。

引用:V.E.フランクル『夜と霧』/みすず書房 p.121

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]感受性の高い人の方が収容所で精神を崩壊せずに生き残ることができた…。[/voice]

意外なことに、収容所での自殺者は少なかったといいます。

しかしそれは、「自殺したくない」という人ばかりだったということではなく、「自殺する積極的な理由もないほどに何に対しても希望が見出せなくなった」という理由による、と『強制収容所における人間行動』でE.A.コーエンが述べています。そのような人たちは自殺こそしないものの、無気力となり、自己を放棄し、「彼自身の糞尿にまみれて横たわり」やがて死んでいったといいます。

ガス室で殺されず、病気にかからなくても、過酷な生活に自分の精神を持ちこたえさせることのできなかった人が廃人のようになり死んでいったというわけです。

逆に収容所の生活で精神を崩壊させずに耐え抜くことができた人について、その特徴をフランクルが述べています。

それによると、

- 与えられた不幸にも「自由(積極的)な態度」を持つことができた人

- 「愛する人の存在」「自分の使命」など精神的なよりどころを持っていた人

- 未来への期待(希望)を失わなかった人

自由な態度、物事を慈しむ気持ち、希望。

このような精神性を絶望的な収容所生活でも失わなかった「感受性の豊かな人間」が精神的な崩壊を免れて生き残ることができた、ということができます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]豊かな感受性って、よりよく生活するだけじゃなくて、生死を分けるような状況でも役に立つんですね…。[/voice]

さて、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]このような感受性を身につけるのに一番適した教科といえば? [/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]芸術教科ですね…!うわぁ。[/voice]

名著「夜と霧」で音楽の教科の必要性がわかる!音楽教員必読の書

この記事ではV.E. フランクルの『夜と霧』の内容を参考にして、「音楽は何の役に立つのか?」という問題に私なりに答えてみました。

音楽は生活を便利にするようなものでないのは確かかもしれません。

ただ今回紹介したような音楽(芸術)にまつわる内容から考えると、

- 生活自体が過酷な場所でも芸術は存在していた

- 飢えの中、食事より音楽を求める人たちがいた

- 感受性の高い人の方が深刻な状況をよりよく耐え抜くことができた

芸術や音楽は「生活するため」ではなく、「生きることそのもの」に対して必要な「感情や感受性」をもたらす機会を与えてくれる、と言うことができます。

さらに感受性を教育するという意味で、「音楽教育」は「生きる」ために大事なことを教えている教科、ということすらできてしまう、と私は考えています。

「音楽って何のためにあるのか?」について自分の考えをしっかり持っておきたい方には、

「音楽とは何のためにあるのか」ということについて自分の考えをしっかり持っておくことは音楽を教えるという立場にある人にとって大事なことではないでしょうか。ぜひ、自分で『夜と霧』を読んでみることをオススメします。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 芸術家として、教員として、絶対に読んでおくべき本だと思っています。[/voice]

ぜひコメントなどで読んだ考えなどを教えていただければ幸いです。

↑NHK100分de名著で取り上げられた際のテキスト本。質高いです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 今度は「芸術教育は本質的に何を教えればいいのか」みたいなことについても書いてみたいな。[/voice]

今回は以上です!

コメント