生徒

生徒授業でソナタ形式を習ったけど、ちょっとよくわからない

新米先生

新米先生授業でソナタ形式を教えるけどいつもうまくいかない

コンサートで交響曲やピアノソナタを聴くけど、ソナタ形式を理解して聴いてみたい

こんな方に向けた記事です。

ソナタ形式は中学校2年生の音楽でベートーヴェンの「運命」の鑑賞で学習する音楽の形式(型)の一つです。

コギト

コギト本格的に勉強しだすと複雑で、中学生が教わったり理解するのもなかなか難しいです。

今日は元作曲専攻、ソナタ形式を作曲したこともある音楽教員のコギトが、ソナタ形式を図解を交えてわかりやすく解説していきます。

- ソナタ形式の基本についてよりよく理解できる

- ソナタ形式の曲の分析ができるようになる

- ソナタ形式について人に教えることができるようになる

- ソナタ形式を学んでいる中学生の方は授業の復習やテスト対策に

- 音楽の先生は指導案をまとめる参考に

- コンサートで交響曲などのソナタ形式の曲を聴く方は鑑賞の予習に

是非最後までご覧ください。

ベートーヴェンの交響曲第五番「運命」第一楽章の曲の分析については以下の記事をご覧ください

【まるわかり】ベートーヴェン「運命」第一楽章を分析・解説!(交響曲第5番)

中学校「運命」の鑑賞授業用の教材もダウンロードできます!

【よくわかる!】「運命」鑑賞授業ネタ(ベートーヴェン交響曲第五番ハ短調)

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

ソナタ形式のざっくり全体像

ソナタ形式は音楽の形式です。

コギト

コギトポピュラー音楽の場合も、Aメロ→Bメロ→サビ、などの部分があってある程度お決まりの型(形式)で曲が構成されていますよね。

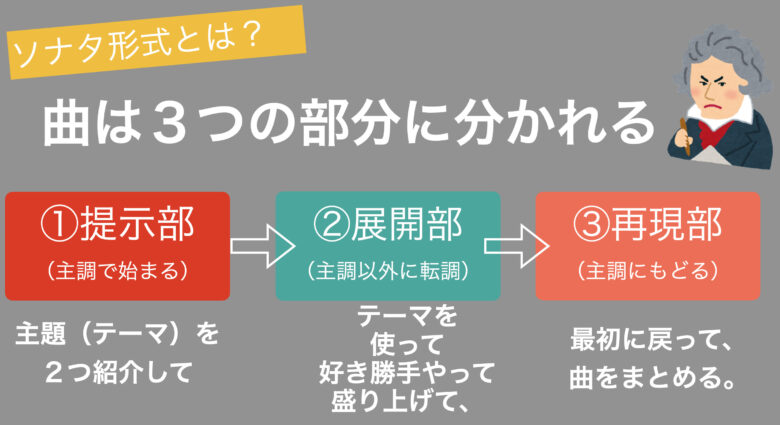

それと同じ考え方で、ソナタ形式の場合は、

- 提示部

- 展開部

- 再現部

の3部分に分かれています。図で見るとこんな感じです↓

主題(テーマ)とは「曲の中心となるメロディ」のことです。

ソナタ形式の一番大きな流れは、

- 「2つの主題(テーマ)はこれ」と提示して(提示部)

- 主題(テーマ)を使って曲をもりあげて(展開部)

- 最後は元のテーマに戻ってきて終わる(再現部)

というもの。

提示部も展開部も再現部も、全曲を通して同じ2つの主題(第一主題と第二主題)が使われて作曲されている、という特徴があるわけですね。

生徒

生徒全部同じテーマが使われているのか。じゃあ、この3つの部分の切れ目はどうやったらわかるの?

コギト

コギト転調によって提示部展開部再現部に切れ目がわかりますよ!

提示部で始まった調が、展開部になると転調して違うキー(調)に移るので、「同じメロディだけど感じが違うな」とわかります。

そして、再現部では曲が始まった時の調と同じ調に戻ってきます。「また最初と同じ雰囲気に戻ってきたな」と思ったらそこからが再現部。

3部形式とソナタ形式の違いは?

3部形式はA-B-Aという構造の形式で、3つの部分からなり、ソナタ形式に一見似ています。

ただ3部形式の中間の部分(Bの部分)と最初のAの部分とは全く別の音楽やメロディが使われます。

ソナタ形式は中間の部分では、最初の部分(提示部)のテーマが展開されるので、最初の部分と中間の部分で違うテーマがでてくる(3部形式)か、同じテーマが使われて展開している(ソナタ形式)かという点で違いがあります。

ソナタ形式の各部分

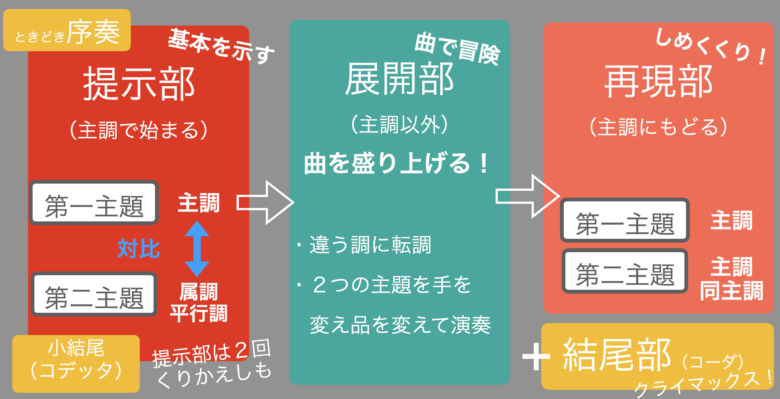

ここからはソナタ形式の各部分について少し細かくみていきましょう!図解すると上のようになります。

序奏(イントロ)

第一主題が出てくる前の部分が「序奏」です。

第一主題とは全く関係ない音楽の場合もあるし、第一主題と似ていて、第一主題の登場を予告しているような場合もあります。

提示部

第一主題が始まるサインは主調の主和音(ハ長調ならドミソ)がはっきりとでてくることが目印。

コギト

コギト安定した和音が登場して、本格的に曲が始まった印象のあるところ、印象的な旋律が出てきたなとおもったらだいたいそこが第一主題になります。

提示部の役割は、第一主題と第二主題を「これが主題です!」と紹介することです。第一主題と第二主題はオーソドックスには調が決まっています。

| 長調(ハ長調)の場合 | 短調(イ短調)の場合 | |

| 第一主題 | 主調(ハ長調) | 主調(イ短調) |

| 第二主題 | 属調(ト長調) | 平行調(ハ長調) |

コギト

コギトソナタ形式の大事な特徴として、二つの主題は「対比」されるというのがポイントです。

短調の曲の曲の場合は簡単で、第一主題が短調で悲しく・重く・暗く演奏されるなら、第二主題は対比されて明るく・幸福な主題が演奏されます。

長調の曲の場合は第一主題が例えば堂々としたフォルテのフレーズだとすると、第二主題は可愛く、ピアノで奏でられる、というような対比の仕方をします。(第二主題が短調となることはほとんどありません)

このような異なる、対比された性格の二つの主題が現れるのが「提示部」です。

第一主題と第二主題の間には第一主題を変化させたような旋律か、全く自由な旋律、パッセージが現れる「推移部」を挟みます(曲をつなげるためです)。

小結尾

第二主題が終わったあと、一旦提示部をしめくくるために「小結尾」が置かれることもあります。

コギト

コギト第二主題からそのまま流れるようにして作られることが多いのでどこからが小結尾なのかは判別がつかにくかったりする。

小結尾が終わると提示部終了です。提示部は2回繰り返しされる曲も多いです。

展開部

提示部が終わると、一旦音が鳴り止んで第一部終了のような雰囲気になることが多いです。その他に展開部の始まりを見分ける最大のポイントは転調です。

展開部が始まると、提示部の調以外の調で第一主題や第二主題が登場します。

生徒

生徒一旦曲が区切られて、また主題が出てきたけどちょっと音の高さとか感じが違う!

と感じたら、そこが展開部の始まりだと思って正解。

展開部の役割は提示部で示された2つの主題を料理して曲を盛り上げることにあります。

- 主題が細切れにされて、半分だけが連続して現れたり

- 第一主題と第二主題が次々と交互に現れたり

- 主題のリズムが変えられて、長い旋律や短い旋律になったり、

- 主題を演奏する楽器が変わったり

- 主題を演奏しながらどんどん転調させていったり

こんなことをしながら曲を盛り上げていきます。

展開の仕方は曲によってさまざま。2つの主題をこれでもかと使い尽くしたり、他の楽章の旋律まで登場させる曲もあれば、どちらかの主題が一切登場しない、というようなシンプルな展開もあります。

コギト

コギト作曲家の手癖が出るところと言ってもいいかも。ブラームスは絶対対位法使ってくる、とか。

再現部

再現部に移るタイミングは曲の「主調」に戻ることでわかります。

提示部で演奏された第一主題がそのままの形で(厳密にはそうでもないですが)現れることで始まりがわかります。

生徒

生徒なんか最初にもどってきたぁー!

という感覚が聴いているとありますね。

再現部でも提示部と同じ流れで第一主題と第二主題が提示されますが、この時の調は以下のようになります。

↓提示部はこうでした

| 長調(ハ長調)の場合 | 短調(イ短調)の場合 | |

| 第一主題 | 主調(ハ長調) | 主調(イ短調) |

| 第二主題 | 属調(ト長調) | 平行調(ハ長調) |

↓再現部はこうなります。

| 長調(ハ長調)の場合 | 短調(イ短調)の場合 | |

| 第一主題 | 主調(ハ長調) | 主調(イ短調) |

| 第二主題 | 主調(ハ長調) | 同主調(イ長調) |

曲が終わりに向かっているため、主調の主の音を守ってもう動かないみたいな感じになります。

再現部の流れは提示部とほぼ同じ。しかし全く同じわけではなく、少し端折って短縮した形(「もうわかってるでしょ?」という具合に)で進むことが多いです。

結尾部(コーダ)

最後に曲を終わるための結尾部(コーダ)が存在します。

コギト

コギトあっさりと締めくくることもああれば、「第二の展開部」と言われるくらいに盛り上げて最後のクライマックスを形成する場合もあります。

運命の第一楽章で言うと結構コーダは長く、130小節(1分半近く)くらいあります。コーダは主調から外れることもありますが、最後は主調に戻って曲を終わります。

まとめ ソナタ形式の基本を知って曲を分析してみよう

ソナタ形式の基本について大まかに理解できたのではないでしょうか。

構造が頭に入っていると、作曲家がどういう方針で曲の流れを作っているのかわかるようになります。

コギト

コギト曲の地図が手に入ったように理解できるようになりますね。

今回の記事を参考にソナタ形式の曲を聴いてみてくださいね。

ベートーヴェンの「運命」第一楽章を詳しく分析した記事も用意しています。

【まるわかり】ベートーヴェン「運命」第一楽章を分析・解説!(交響曲第5番)

ソナタ形式を授業で教える自信のない先生へ

ダウンロードできる「運命」鑑賞授業の教材を用意しました!

音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ

教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法

わかりやすく簡単に「運命」の鑑賞・創作・器楽授業ができるダウンロード教材あります!

- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ

- ワークシートもついてすぐに授業ができる!

- 【おまけ】オリジナル動画付き

授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。

以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。

ソナタ形式を授業で生徒に理解させるのはかなり大変です。こちらにもしっかりした知識が必要ですし、口だけで説明しただけではちっとも理解してもらえないでしょう。

この教材は図解や音付きのスライドで誰が教えてもしっかりソナタ形式が理解できるようにと作りました。

有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。

↓気になった方は教材をチェックです!

準備短縮しておもしろ授業

今回は以上です!

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント