中学校の音楽鑑賞の授業として定番のベートーヴェンの交響曲第5番、「運命」の第一楽章。

コギト

コギトこの曲を教える前に曲をしっかり理解しておきましょう!

ソナタ形式であるこの曲の構造を授業で解説するのは結構難しいです。私も何度も授業を練り直しながら取り組みました。

今回はベートーヴェンの交響曲第五番「運命」の第一楽章を元作曲専攻・ソナタの作曲経験もあるコギトが丁寧に分析していきます。

「運命」の鑑賞の授業をこれから行う先生は、この記事を是非お読みください。この曲をより深く理解して授業ができるようになりますよ。

↓ソナタ形式の基本については以下の記事で解説しています。

コギト

コギトIMSLPというサイトで著作権フリーの楽譜を見ることができるので、曲を分析するのに便利です。運命のスコア、ピアノ譜も今回ここから引用しています。

わかりやすく運命の鑑賞授業ができる教材をセットで販売しています!

中学校版:【よくわかる!】「運命」鑑賞授業ネタ(ベートーヴェン交響曲第五番ハ短調)

小学校版:【小学校】「運命」鑑賞授業(ワークシート付き)交響曲第5番

コギト | 音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員。辞めても教材研究が好きで続ける

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意、ICT・時短マニア

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニアnoteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽教員のためのオンラインサークル「ムジクラブ」運営中

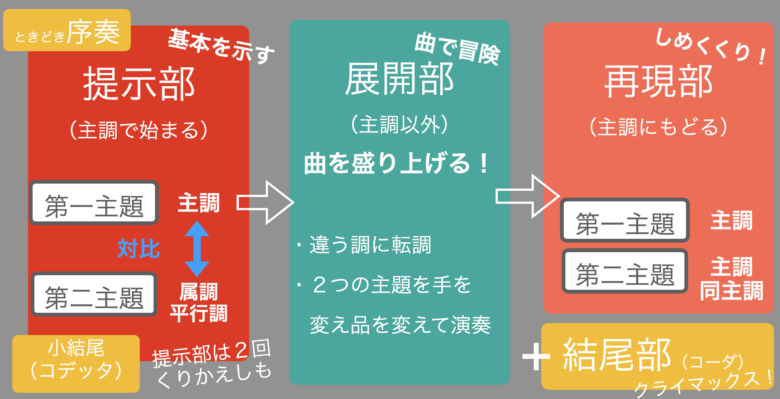

「運命」第一楽章はソナタ形式

「運命」第一楽章はソナタ形式という形で作曲されています。

ソナタ形式の仕組みはこのようになっています。

ソナタ形式について以下の記事で解説していますのでこちらを読んでから以下にお進みください。

「運命」第一楽章の提示部

コギト

コギト提示部は曲の基本の「主題(テーマ)」を示すことが主な役割です!

*曲の解説で使う譜例はオーケストラをピアノに置き換えた譜面を使っています。

第一主題

第一主題はどこからどこまで?

まず冒頭の「たたたたーん」の部分が第一主題。

教員

教員第一主題はどこからどこまで?

主題の範囲は、諸説あります。

- 1〜5小節目が第一主題(赤のカッコ)

- 6〜13小節目が第一主題(青のカッコ)

- 1〜21小節目が第一主題(緑のカッコ)

など、解釈はさまざま。

コギト

コギト1〜21小節目までのひとまとまりの楽節を第一主題としておくのが、授業で教えるときには理解させやすいです。

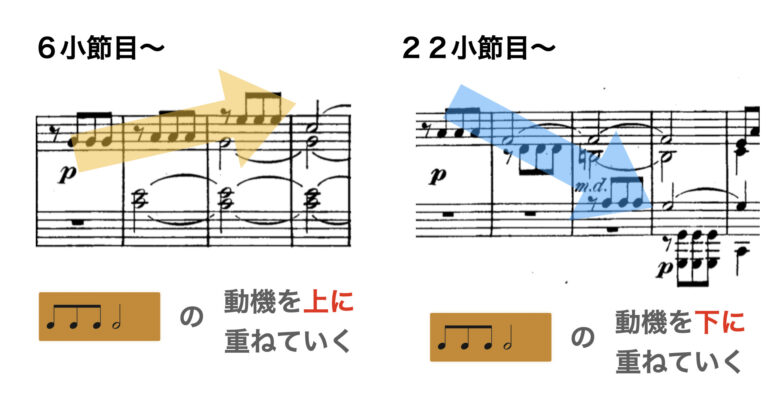

第一主題を構成する最小限の「動機」

この第一主題を構成する最小単位の要素が「動機」になります。

私はこの曲の動機を「一つのレンガ」にたとえています。

この4つの音の「動機」を使って、主題の全てを構成しているのがすごい。動機を使っての曲の構成の仕方を理解しやすくするためにこんな動画を作りました。

ミニマルなモチーフ(動機)をシステマチックで厳格に構成していくのがこの運命交響曲なんです。

他の曲の主題はもっと自由な旋律やリズムでメロディアスに作られることの方が多いので、このような主題の作り方は唯一。

22小節目からは「確保部」といって、第一主題が繰り返されて、主題を忘れさせないようにする効果があります。

ここは動機を「下方向に重ねていく」方法をとっていて、冒頭の6小節目(上方向に重ねる)とは逆の作り方になっていて、計画的。

推移部

33小節目からは「推移部」と見なすことができます。

コギト

コギト第二主題を準備するための経過的な部分ですね。

他の曲の場合、推移部には第一主題の変化形や関係のない旋律が出てくることもありますが、この曲は一貫して運命の動機で推移部も構成されていますね。

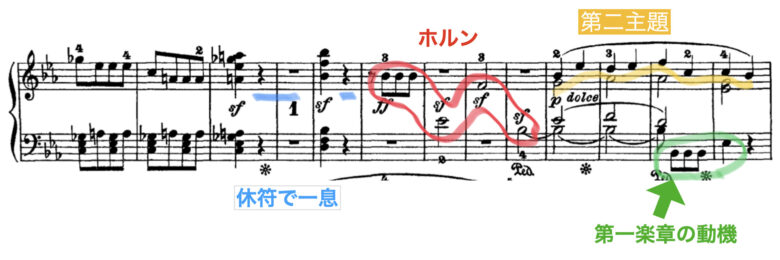

ホルンのソロと第二主題

ホルンのソロ

休符と和音のカデンツがあって、音楽が一区切り。第二主題に入ります。

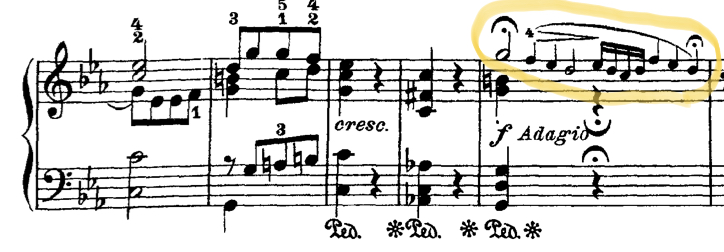

特徴的なホルンのファンファーレ風のフレーズ(59〜62小節)第一主題部分と第二主題部分の橋渡しをします(画像の赤マーカー部分)。これは動機に尾ひれをつけた変化形。動機の後ろに長く伸ばす音を2つ追加したことで、運命の動機の躍動的な特徴を打ち消して、一瞬で第二主題へと音楽を誘導しています。

第二主題

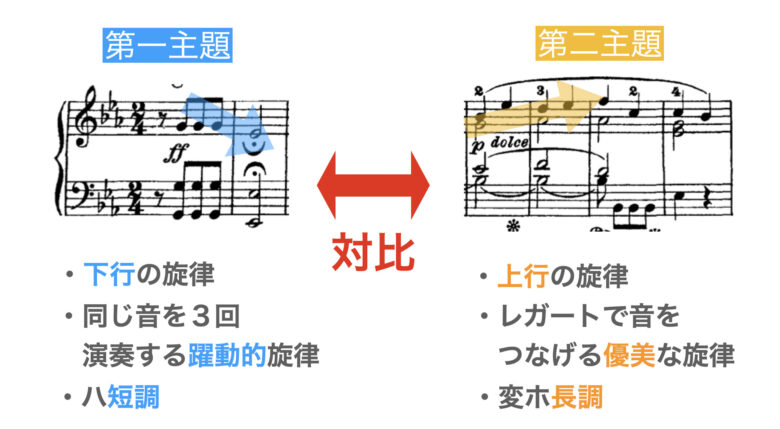

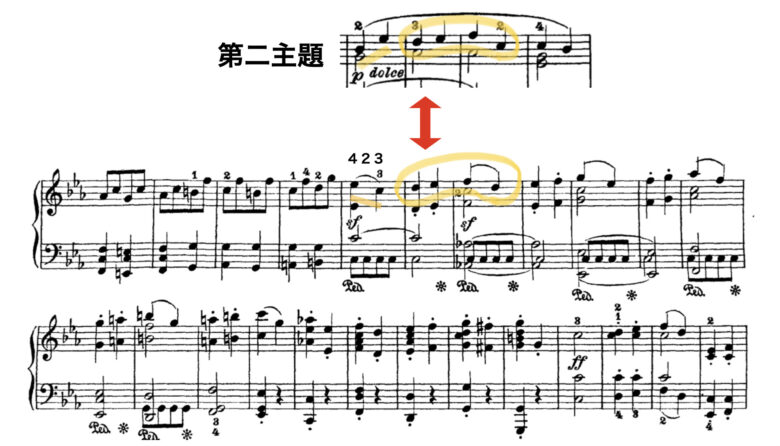

第一主題と第二主題には明確な「対比」があります。

第二主題はソナタ形式の基本通り、第一主題のハ短調の平行調である変ホ長調で現れ、両主題は長調と短調で対比されています。

第一主題が3音の同音連打による躍動的な主題だったのに対して、こちらは順次進行中心の旋律で流れるような優美な主題、というところも対比的。

第一主題が下行の旋律なのに対して、上行する旋律なところも対比的と言えます。

第二主題の裏でも第一主題の動機を演奏しています(チェロ・コントラバス)。

コギト

コギトベートーヴェンがこの動機を使って曲に統一感を持たせようとしていることがわかります。

小結尾(コデッタ)

第二主題が現れた後は第二主題の旋律が変化・工夫されながら進んで、94小節からが小結尾。

小結尾の後半、110小節目からは第一主題が使われて、堂々としたカデンツを動機のリズムで演奏。変ホ長調の提示部が終わります。

提示部は繰り返すのが通例で、この曲もここまでの部分を最初から繰り返した後、展開部にうつります。

「運命」第一楽章の展開部

展開部は曲のピークに向かって盛り上がっていきます。

コギト

コギトこの曲の展開部は以下の二つの要素で盛り上げています。

- 転調する

- 主題を展開させる

展開部で盛り上げる要素①:転調する

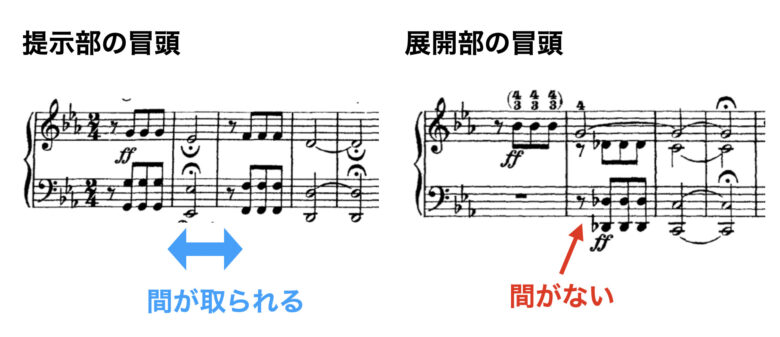

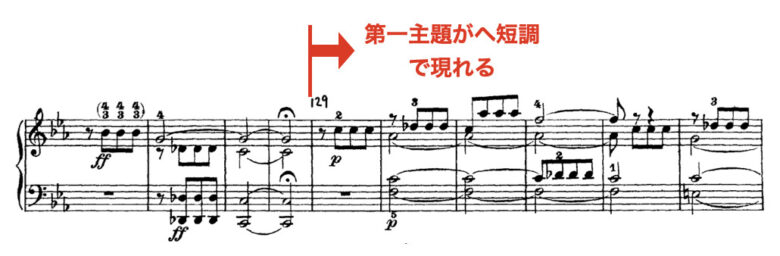

展開部の幕開けは提示部の冒頭の5小節の間合いが圧縮されたような始まりになっています(125小節〜128小節)。Des(レ♭)の音が出てくることで、違う調(ヘ短調)に移ることが予告されています。

このあと第一主題がヘ短調になりますね(129小節〜)。

展開部は転調が曲を盛り上げる大きな要素です。実際には以下のように転調していきますので楽譜を追いながら聴いてみてください。

- ハ短調(146小節〜)

- ト短調(154小節〜)

- ト長調(179小節〜)

- ハ長調(187小節〜)

- ヘ短調(196小節〜)

- 変ロ短調(205小節〜)

- 変ト長調(211小節〜)

- 嬰ヘ短調(215小節〜)

- ト長調(228小節〜)

- ハ短調(233小節〜)

コギト

コギトこのような「めくるめく転調」でドラマティックに盛り上げて展開をしていくわけですね。

展開部で盛り上げる要素②:主題を展開させる

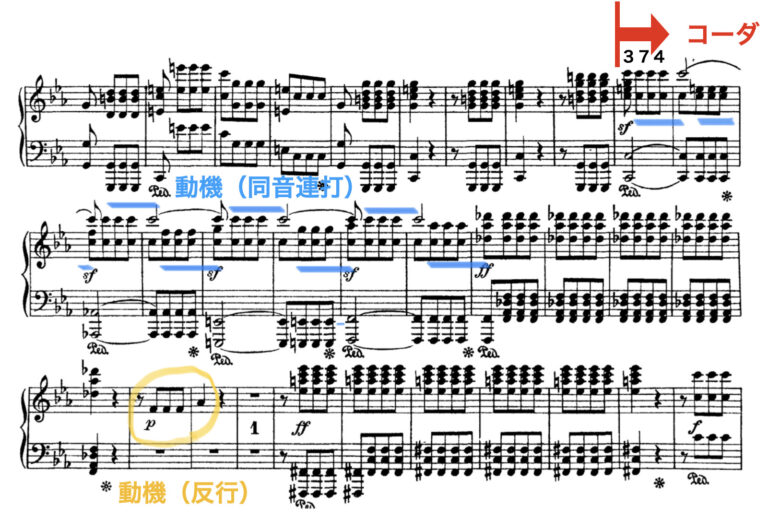

「タタタターン」の動機とその変化形が縦横無尽に使われ、前半が構成されています。

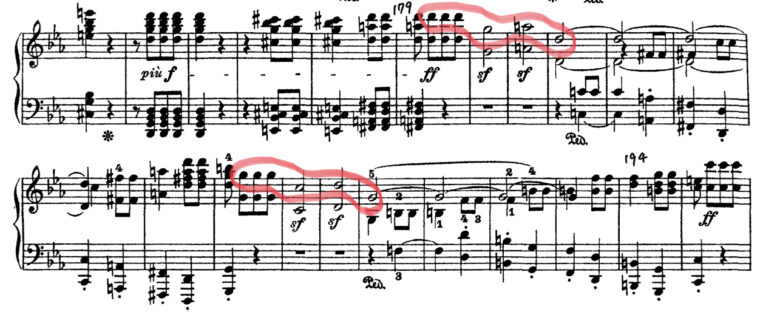

展開部では第一主題と第二主題が交互に出てきて盛り上げたりする手法もありますが、この曲の場合は第二主題は展開部では登場しません。第二主題の冒頭で使われた、ホルンのファンファーレが2回顔を見せる程度です。(179〜194小節)

「運命」第一楽章の再現部

再現部では曲の始めの「提示部」が戻ってきて、曲の終盤が作られます。

コギト

コギト再現部は提示部と大体同じ流れ。でも全く同じではないです。

再現部でも第一主題、第二主題が演奏されますが、

- 第二主題の調が異なる

- 提示部から付け加えたり短縮されたりする部分がある

このような特徴があります。

再現部の第一主題→オーボエソロ

248小節目からが再現部です。

展開部の転調を経てハ短調に戻り、第一主題の冒頭が今度はトゥッティ(全体合奏)で奏されます。ティンパニは主調のハ短調の属音のソを演奏しています。これは再現部で明確にハ短調を感じさせるための準備で「オルゲルプンクト(持続低音)」と呼ばれ、ソナタ形式の再現部の手前や再現部の最初によく使われます。

268小節目まではほぼ完全に第一主題と同じ形で再現されています。

268小節目で音楽がストップして、オーボエのレチタティーボ(朗唱風な)のソロが入ります。

とても印象的でここが好きという方も多いですが、構造的に特に意味はなく、単なるパッセージ(経過句)ということができます(小音符で書かれていることからもそれがわかります)。

しかしこのソロがあることで、提示部にはなかった独特の悲哀のような雰囲気が挿入されています。緻密に構造的な音楽を作ったベートーヴェンですが、このようなパッセージを絶妙なタイミングで挿入するところは芸術家のひらめきだったのではないでしょうか。

コギト

コギトその後は第一主題の確保→第二主題への推移部→第二主題、と提示部と同じような流れで進みます。(269〜306小節)

再現部第二主題

提示部では変ホ長調だった第二主題ですが、再現部(307小節〜)ではソナタ形式のセオリー通り、「同主調」のハ長調になります。曲の終わりに向かって調が脇道に逸れないよう、主音の「ハ」を音楽の中心にしていくわけです。

提示部と同じ流れで進み、374小節までが再現部です。

「運命」第一楽章の結尾部(コーダ)

最後のクライマックスを形作る結尾部(コーダ)は「第二の展開部」と言われるくらいにさらなる盛り上がりを見せることがあります。この曲もその例にもれず、かなりの小節数をコーダに割いています。

最初374小節からは動機を同じ音で繋げながら半音階的な転調をしていきます。合間に見せるのは運命の動機の反行型。

398小節からはホルンのファンファーレだった旋律と、小結尾の一部を逆行させたような変化型の旋律との組み合わせ。

407小節からの経過句を挟んで、423小節からは決然とした旋律が出てきますが、これは第二主題をいじった変形の旋律。第二主題の優しい楽想全く違う曲想にしているのがすごい。

コギト

コギトここからハ短調から調が動かなくなります。それによってそろそろ曲が終わることを予想させていますね。

これ以降は曲のしめくくりとなります。

第一主題が最後に静かに現れる部分。オーボエが今までにない断片のようなフレーズを演奏します。

これはオーボエということもあり、再現部に出てきたオーボエソロの断片を回想しているのかも。

しかしそれは断片以上のものではなく、運命の動機に遮られるようにきっぱりと終わりを迎えています。

コギト

コギト以上で分析は終わりです!お疲れ様でした。

「運命」第一楽章まとめ

ソナタ形式にはセオリーがあり、運命の第一楽章も

- 第一主題と第二主題の調の設定

- 提示部を繰り返す

- 展開部で転調し、主題を操作して盛り上げる

このような部分はセオリー通りです。

逆に、

- 動機が全曲(全楽章)にわたって使われていて支配的

- 展開部では第二主題が使われない

- コーダが長め

という部分はセオリーからは若干外れています。音楽を作るにあたってセオリーは守るべきものなのでしょうか?実はソナタ形式の曲はセオリー通りになっていないと不完全、というわけではありません。

実は「ソナタ形式」は後付けの理論。ソナタ形式という言葉が生まれたのもベートーヴェンの死後。

もともとあった形式にならって曲を作ったのではなく、作った曲を後々調べてみるとどうやらこんな形になっているぞ、ということで「ソナタ形式」と名付けられたわけです。

コギト

コギトこの時代の作曲家が純粋に美しい音楽を追い求めて曲を作った結果、ソナタ形式が出来上がってきた、ということですね。

というわけで規則通りの完璧なソナタ形式の曲を作ったところでそれが美しい音楽になるのかどうかはわかりません。規則通りに作った詩がつまらなくなる、と言われているのと一緒ですね。

ソナタ形式の曲を鑑賞するわたしたちも、基本の型としてソナタ形式を理解しながらもそれだけにこだわらず、一つの曲としてどのように美しくまとまっているかを解釈していくことが大事ですね。

やっぱり「運命」の曲は難しい!と感じた人へ…

ダウンロードできる「運命」鑑賞授業の教材を用意しました!

音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ

教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法

わかりやすく簡単に「運命」の鑑賞・創作・器楽授業ができるダウンロード教材あります!

- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ

- ワークシートもついてすぐに授業ができる!

- 【おまけ】オリジナル動画付き

授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。

以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。

ソナタ形式を授業で生徒に理解させるのはかなり大変です。こちらにもしっかりした知識が必要ですし、口だけで説明しただけではちっとも理解してもらえないでしょう。

この教材は図解や音付きのスライドで誰が教えてもしっかりソナタ形式が理解できるようにと作りました。

有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。

↓こちらは中学校版

ソナタ形式をらくらく解説!

↓小学校版です

音が鳴るオーケストラ解説

今回は以上です!

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] ⑤ハーモニー:2小節単位で 最初の2小節は主和音 続く2小節が属七和音詳細に伝えると、最初に8分休符 ウタタタ という動機です。ここで楽曲分析が終わっては、何にもなりません。なぜ3つ続くのか、3つ連打したらどのような感じになるのか。続いた後、どうして音が伸びているのか、伸びたら前とのバランスでどのように感じるか。この構造から物理的な様子、そこから心情的な様子を探索していきます。[扉を叩く] というエピソードは、弟子によるもののようですが、このモチーフの力が、曲全体を支配しています。ノックした音→誰かが尋ねてきた?→それは運命の・・・想像しただけで、売れそうなタイトルですね(笑)クラシックを普段聴かない人でも、このモチーフは印象に残らない人はいないのではないでしょうか?このような【核】になる重要なものがモチーフです。一般的な分析の方法は、こちらのリンクをご覧くださいね。とても丁寧に解説されています。最初の8分休符が入っていない解説は、ちょっと残念でしたが、とてもわかりやすいです。建築家の設計図のような解説です。建った建物を見て、どのように「感じる」かその点を考えた上で、ベートーベンは柱や壁を選んだ設計です。 […]