シューベルトの魔王は、中学校の1年生で取り上げられる鑑賞の曲。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]すぐに授業で使えるダウンロード教材を作りました! [/voice]

↓noteにアップしていますので是非ご覧ください!

教材準備を大幅に時短!

上の教材には以下のデータがダウンロードできます。

- 「魔王」鑑賞のスライドデータ(keynote、PowerPoint)

- 「魔王」鑑賞ワークシート(Word、PDF)

- 「魔王鑑賞用YouTubeプレイリスト(曲中の頭出しもできる)

- 【おまけ】「魔王」鑑賞簡易指導案

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] スライドはめちゃくちゃ時間かけて作り込みました![/voice]

今回はこの教材をもとにした、

おすすめの「魔王鑑賞授業」の進めかた

を紹介します!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]アタシ、ただ聴かせて感想書かせるだけ…[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]せっかくの名曲なので、曲の魅力を余すことなく伝えたいですよね! [/voice]

是非最後までご覧ください!

音楽授業のネタや仕事術をブログやnote、Twitterで発信中です!

音楽授業のネタや仕事術をブログやnote、Twitterで発信中です!

「魔王」鑑賞授業のオススメの進めかた

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] こんな感じで進めます![/voice]

- 歌詞がわからないようにドイツ語で鑑賞(教科書みない)

- どんなストーリーか想像してみる(書く・発表)

- 登場人物だけ教えてどのセリフがどのキャラか推理する(ワークシート)

- 歌詞を見て答え合わせ

- 作詞者ゲーテや作曲者シューベルトについて学習、バラードとは?

- 曲の分析・解説

- ふりかえりワークシートで学習の定着

- (補充課題)ライヒャルト・ベートーヴェンの「魔王」聴き比べ

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]盛りだくさん![/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ダウンロード教材には全部入ってますが、必要なところだけ抜き出してアレンジするのもいいですね! [/voice]

①②ドイツ語で鑑賞して物語を想像する

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]まずは歌詞がわからない状態でどんな物語なのか想像させてみます。 [/voice]

「魔王」の歌詞はバラード形式(物語形式)の詩。

物語のドラマティックさや悲劇な感じ、切迫感が曲想によくあらわれていますね。

とてもよく表されているだけに、最初に歌詞の答えを知ってしまってはもったいない。

音だけを聴かせて、生徒のイマジネーションをフル回転させ、どんな物語なのか想像させてみましょう!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]音や音楽が表現するものを聴き取る良い学習になります! [/voice]

ちなみに今までやった授業では、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_01-e1598477580821.png” name=”男子” type=”r”]地底の底から悪魔が這いずり出てきて…[/voice]

と、本当の詩に近い想像をする生徒がいたり、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_02-e1598476585416.png” name=”男子” type=”r”]学校に遅刻しそうになってダッシュ!でもギリギリで校門が閉められた![/voice]

というなるほど、なストーリーを考える生徒もいました。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]音をよく聴いて自由に想像することが目的なので、正解はありません。 [/voice]

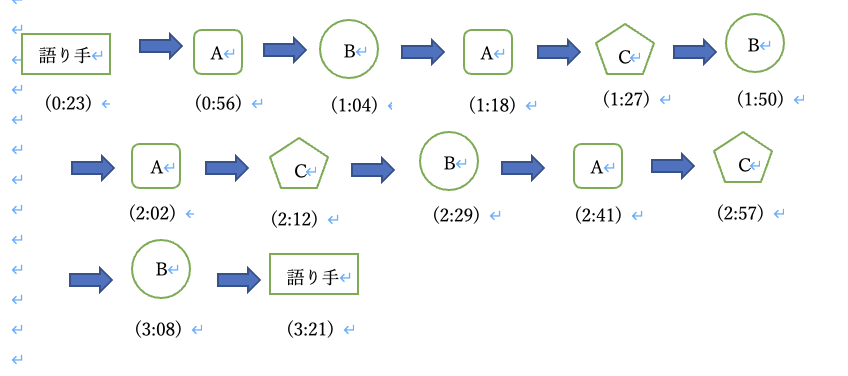

③④登場人物を教えて、どのセリフがどのキャラなのか推理→答え合わせ

①、②では自由にストーリーを考えましたが、

今度は登場人物を教えます。

父、子ども、魔王、をそれぞれAさん、Bさん、Cさんとして、

どの旋律(セリフ)がどのキャラなのかを当てるゲームをします。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] Aさんは魔王?子ども?父親?[/voice]

魔王が長調で表現されているのでみんなどの旋律がどのキャラか迷うのですが、鋭い子は当ててきます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] ここは是非グループでディスカッションしながら答えをださせるのがオススメ。他の子の考えが刺激になります。[/voice]

ここまできてようやく答え合わせ。

初めて教科書を開けて歌詞を読みましょう。そしてもう一度聴かせます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] また新たな驚きと新鮮さをもって曲を聴くことができるはず。[/voice]

だいたいここまでで1時間。

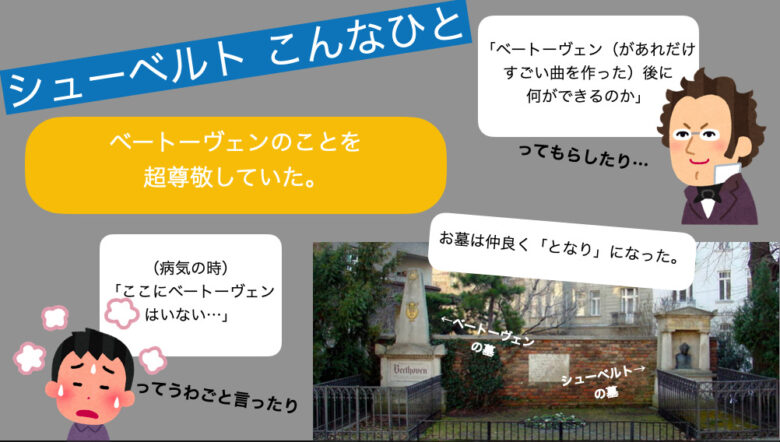

⑤作詞者ゲーテや作曲者シューベルトについて学習、バラードとは?

教養として、作詞したゲーテや、作曲したシューベルトについての学習もします。

- ゲーテの代表作や名言

- シューベルトの人生や代表作、人となり

- 物語形式「バラード」について

このあたりはただやるとつまらないので、

- 「へぇ〜」と思うようなゲーテの名言を紹介

- シューベルトの意外な素顔

- バラードってゆっくりな曲のことじゃないの?

このあたりを深堀りして説明しています。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ダウンロード教材にはこの部分の解説も詳しくスライドにしてあるのでよければ使ってくださいね! [/voice]

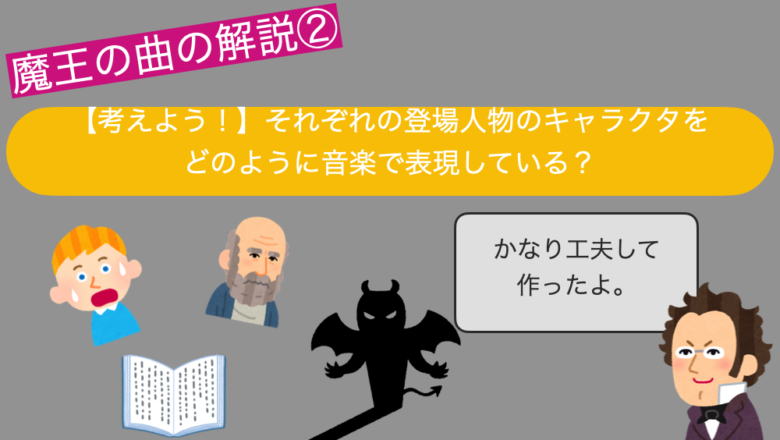

⑥曲の分析・解説

いよいよ一番大事な、曲自体を理解していく部分ですが、なかなか何をどう説明して良いのか困るのではないでしょうか。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]元作曲専攻の私が考えたポイントは以下です。 [/voice]

- 伴奏の三連符は何を表現しているのか?

- それぞれの登場人物のキャラクタをどのように音で表しているか?

- 転調を重ねてドラマティックな展開を作っている点

これらを考えさせながら解説をしていきます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]生徒のレベルによって、自分たちで考えさせたり、先生が解説したりしても良いと思います。[/voice]

↓転調による曲展開のドラマティックさを理解するためのスライドも準備しています。

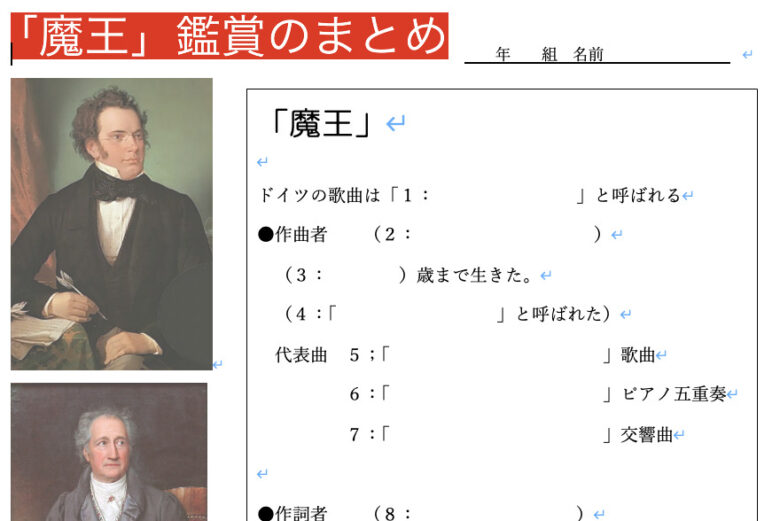

⑦⑧ふりかえりシートで学習の定着・補充課題

ひと通り学習が終わったら、「まとめワークシート」などを使ってふりかえりを行います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]テストがある場合はワークシートから出題範囲を提示するといいかもですね。 [/voice]

また、ゲーテの「魔王」の詩を、他にもいろいろな作曲家が曲にしています。

聴き比べしても面白いです。(教材でも埋め込み動画と解説が入っています)

↓「魔王」ばかり11曲入ったCDもありますよ!

まとめ:「魔王」鑑賞授業のコンプリートセットをnoteで!

準備入らず、全部込み!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]今回紹介した授業ネタが全部詰まったセットをnoteにアップしています!のぞくだけでも是非! [/voice]

1単元の授業の構成をし、ワークシートやスライドの作成、音源・映像の選定などの教材準備はかなり大変。

今回紹介している教材はそのまま使って授業できるので教材準備の時間がなかなか取れない先生におすすめです!

もちろんデータでダウンロードできるので、自分流にアレンジして使うこともできますよ。

まだ学校に慣れきっていない、中1の音楽鑑賞授業、ググっと引き込んで「音楽っておもしろい!」と思わせちゃってくださいね!

今回は以上です!

[ad1]

[ad1]

コメント