[ad1]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]生徒とうまく関係が築ける自信がない…[/voice]

生徒の信頼関係(ラポール)を築くのはなかなか難しいもの。

なめられてはいけないと思ってつい偉そうな言い方になってしまったり、

悩みに正直に答えてあげたいけど、「こんなこと教師として言っていいのか?」と迷ってしまったり。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]昔は本当によくありましたし、今でも迷うことがあります。 [/voice]

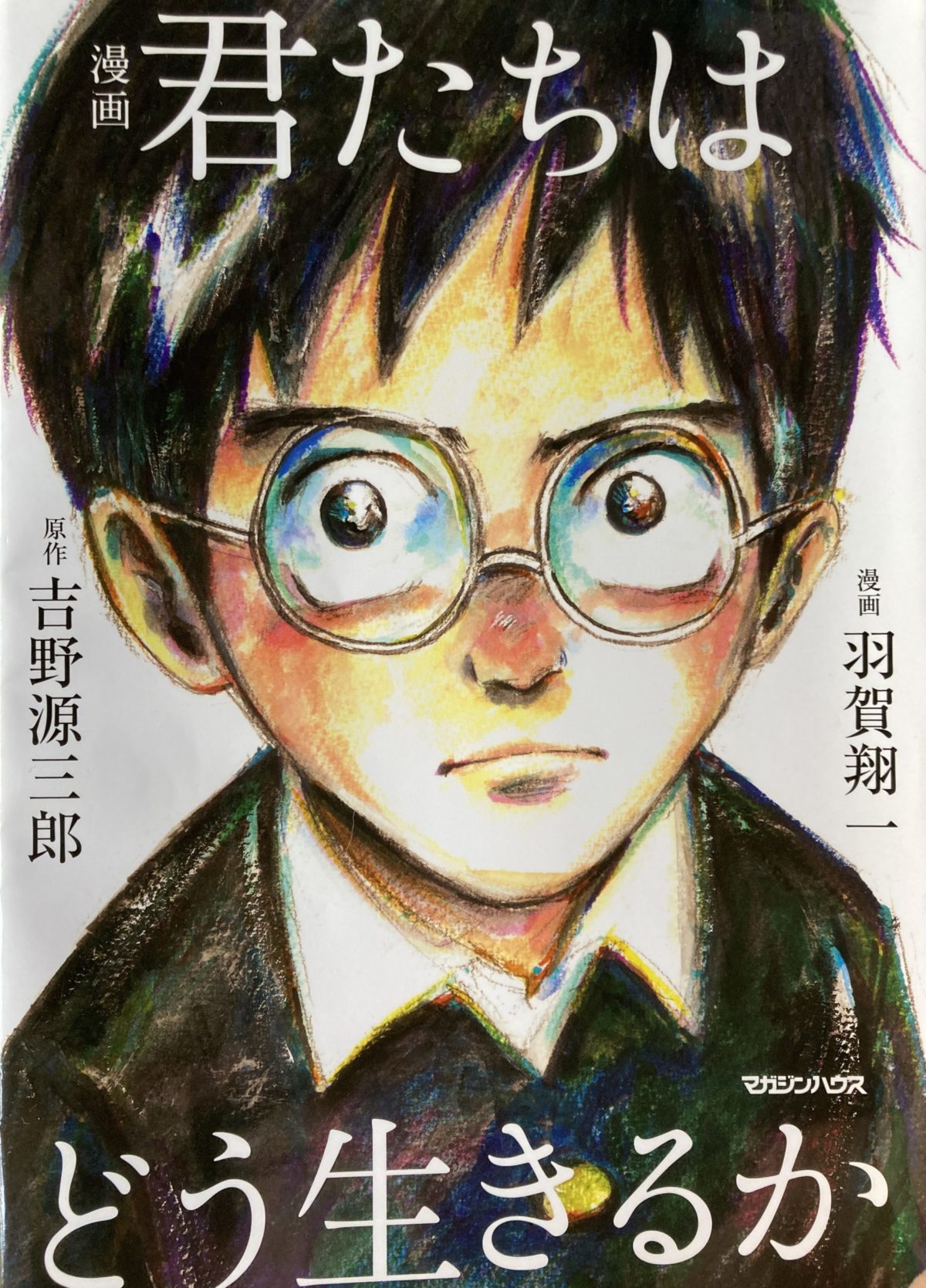

最近こんな本を読みました。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]

直接の答えにはならないけど、生徒との関係づくりやほめ方について参考になりました。

名著ですが、今回初めて漫画で読みました。

[/voice]

[box class=”blue_box” title=”『君たちはどう生きるか』ってどんな本?”]

作者:吉野源三郎

出版年:1937年

主人公の潤一(コペル君)が日常の体験で考えたことについて叔父が手紙やノートでアドバイスを語りかけるという体裁。

主人公の潤一が、

- 自分も世界を構成している一分子にすぎないと考え、俯瞰した視点を持つようになったとき

- 手にしているもの全てが様々な人との関係でできていると理解したとき

- いじめにあった友達について考えたとき

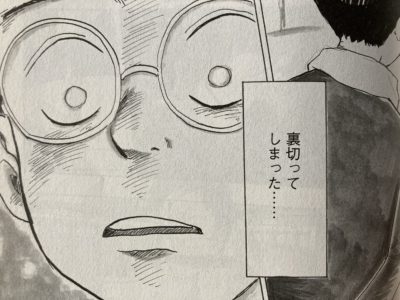

- 友達を裏切ってしまったと思ったときに

- 貧乏とは?

- 英雄とは?

このように考えたときに

叔父さん(父に潤一を立派にしてくれと頼まれている)が、ノートで自分の考えを潤一に伝えます。

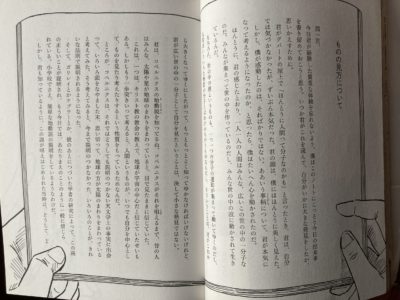

↑おじさんのノートは活字で書かれています。

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]自分なりに考えたり悩んだりする少年の潤一にかける叔父さんの言葉が秀逸。こんな言葉で生徒に語りたい! [/voice]

と思わせるような内容で、

少年の悩みに対して真摯に言葉を尽くして語りかけていく叔父さんの言葉が、

教員の生徒との関係づくりの参考になる、

と思ったのでシェアしようと思いました。

ぜひ最後までご覧ください。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]漫画なので読みやすいし、学級文庫や図書室にもぜひオススメです! [/voice]

[ad1]

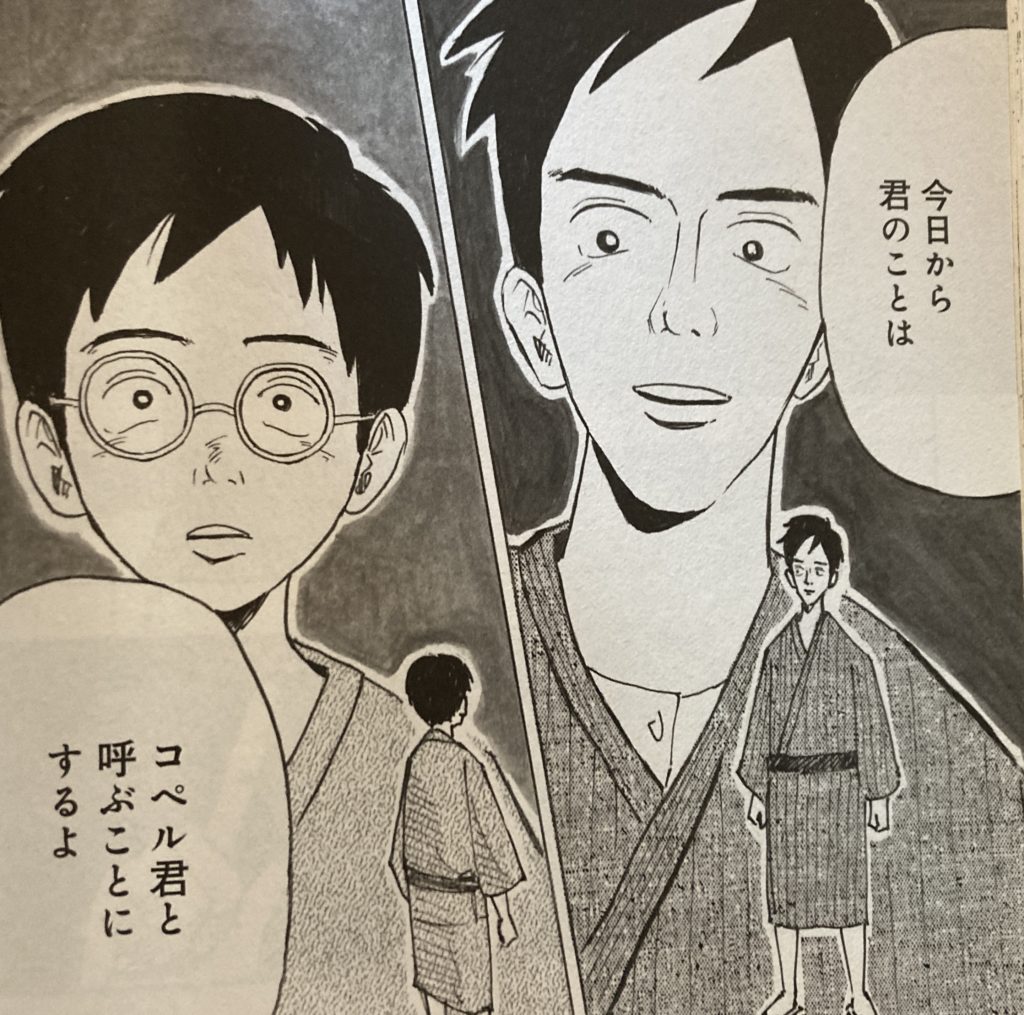

「君たちはどう生きるか」の中の叔父さんの言葉たち

↑叔父さん、ちゃんと言葉で具体的にほめます。

『君たちはどう生きるか』にでてくる潤一(コペル)の叔父さんは、

亡くなった潤一の父から潤一のことを頼まれ、

潤一のためにいつか渡すつもりで、

また「こどもたちのための本」に後々まとめるつもりで、

ノートに「潤一に宛てた自分の考え」を書き始めます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] ここに叔父さんのすばらしい眼差しが詰まっています。[/voice]

[box class=”blue_box” title=”叔父さんの言葉の参考になるところ”]

- こどもをこどもとしてではなく、一人の人間としてみて発言

- すばらしいと思ったことをすばらしいと「言葉に出して」しっかりほめる

- 一般常識や大人の考えの押し付けでなく、こどもの立場に立ってアドバイス

[/box]

以下、実際の叔父さんのことばを見ていきましょう。

自分も世の中の一分子だと考えた潤一に対して

潤一は銀座のビルの屋上で、小さく見える人の群れを見て、

と、自分が世の中の中心なのではなく、広い世界の一つの要素にすぎないのだと感じます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/10/20161206232536-e1603227997118.png” name=”マウント教師” type=”r”]そんなことにやっと気づいたか。[/voice]

大人からすると、当たり前のように思ってしまいますが、

おじさんは後のノートで潤一のことをこのように褒めます。

[aside type=”boader”]

君がデパートの屋上で「ほんとうに人間って分子なのかも」と言ったとき、君は、自分では気づかなかったが、ずいぶん本気だった。君の顔は、僕には本当に美しく見えた。しかし、僕が感動したのは、そればかりではない。ああいう事柄について、君が本気になって考えるよになったのか、と思ったら、ぼくはたいへん心を動かされたのだ。

・・・

人間がとかく自分を中心として、ものごとを考えたり、判断するという性質は、大人の間にもまだ根深く残っている。

・・・

殊に、損得にかかわることになると、自分を離れて正しく判断してゆくということは、非常にむずかしいことで、・・・たいがいの人が、手前勝手な考え方におちいって、ものの真相がわからなくなり、自分に都合のよいことだけをみてゆこうとするものなんだ。

・・・

だから今日、君がしみじみと、自分を広い広い世の中の一分子だと感じたということは、ほんとうに大きなことだと、僕は思う。僕は君の心の中に、今日の経験が深く痕を残してくれることを、ひそかに願っている。

今日君が感じたこと、今日君が考えた考え方は、どうして、なかなか深い意味を持っているのだ。

[/aside]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]大人にとっては当たり前に思うような考え方も、それに勘付いた潤一の立場に立って褒めていますね。 [/voice]

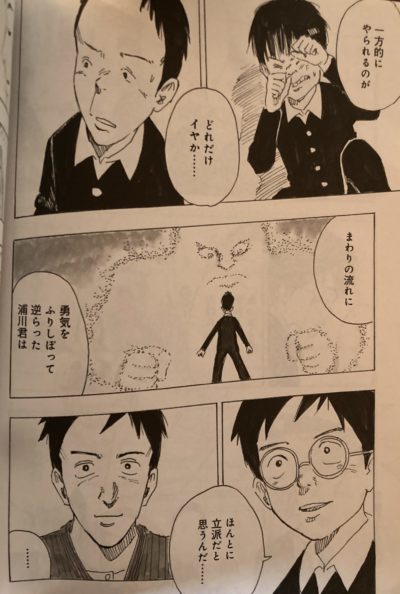

いじめにあった友達(油揚事件)について考えた潤一に対して

クラスメイトのいじめにあっていた油揚げ屋の浦川君ですが、

加害者の山口を浦川君のかわりにやっつけようとした友人(ガッチン)に対して浦川君本人が、止めに入ります。

「山口をやっつけろ」という、周囲の意見に逆らって浦川君がとった行動を潤一は「立派だ」と叔父さんに話します。

それに対して、叔父さんはこのように言います。

[aside type=”boader”]

君も、もうそろそろ、世の中や人間の一生について、ときどき本気になって考えるようになった。だから僕も、そういう事柄については、もう冗談半分でなしに、まじめに君に話した方がいいと思う。

君は水が酸素と水素からできていることは知ってるね。それが一と二との割合になっていることも、もちろん承知だ。こういうことは、言葉でそっくりせつめいすることができるし、教室で実験を見ながら、ははあとうなずくことができる。

ところが冷たい水の味がどんなものかということになると、もう、君自身が水をのんでみないかぎり、どうしたって君にわからせることができない。誰がどんなに説明してみたところで、その本当の味は、飲んだことのある人でなければわかりっこないだろう。

・・・

こういうことが人生にはたくさんある。

・・・

まして人間としてこの世に生きているこということがどれだけ意味のあることなのか、それは、君が本当に人間らしく生きてみて、その間にしっくりと胸に感じとらなければならないことで、

はたからは、どんな偉い人をつれてきたって、とても教えこめるものじゃあない。

・・・

僕もお母さんも、君に立派な人になってもらいたいと、心から思ってはいるけれど、ただ君に、学業ができて行儀もよく、先生から見ても友達からみても、欠点のあげようのない中学生になってもらいたい、などと考えているわけじゃあない。

そりゃあ、学校の成績はいい方がいいにきまているし、行儀の悪いのはこまることだし、また、世間に出たら、人から指一本さされないだけの生活をしてもらいたいとも思うけれど、それだけが肝心なことじゃあない。そのまえにもっと大事なことがある。

・・・

もしも君が学校でこう教えられ、世間でもそれが立派なこととして通っているからといって、ただそれだけで、いわれたとおりに行動し、教えられたとおりに生きてゆこうとするならば、ーーーコペル君、いいか、ーーーそれじゃあ、君はいつまでたっても一人前の人間にはなれないんだ。

子供のうちはそれでいい。しかし、もう君の年になると、それだけじゃあダメなんだ。肝心なことは、世間の目よりも何よりも、君自身がまず、人間の立派さがどこにあるか、それを本当に君の魂で知ることだ。

・・・

今日書いたことは、君には、少しむずかしいかもしれない。しかし、簡単にいってしまえば、いろいろな経験を積みながら、いつでも自分の本心の声を聞こうと努めなさい、ということなんだ。

そこで君はもう一度あの「油揚事件」を思い出してみたまえ。

何が君をあんなに感動させたのか。

[/aside]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] ただ「浦川君はえらいね」と言ってあげるだけではなくて、自分の考えも真摯に伝えています。[/voice]

手にしているもの全てが様々な人との関係でできていると理解したとき

潤一はある日、母の家事の手伝いをしていて、粉ミルクの缶を落としてしまいますが、

その時に、

「落ちるりんごの高さをずっと引き伸ばして行って、なぜ月は落ちてこないのかと考えた」ニュートンに習って、

粉ミルクが自分の手に渡るまでの道のりを試算し始めます。

粉ミルクができるには、

牧場で牛を育てる人、加工する人、缶を作って詰める人、運ぶ人、

様々な目に見えない人が関わっていて、

それを一般では「生産関係」と呼んでいます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/10/20161206232536-e1603227997118.png” name=”マウント教師” type=”r”]あたりまえ。常識。[/voice]

世間一般ではそれは周知の事実なのですが、

叔父さんは、偉大な発見をしたと思っている潤一の気づきに関して、「それを世の中では『生産関係』と呼んでいる」ということを明らかにした上で、このように言います。

[aside type=”boader”]

こういうと、君はさぞがっかりすることだろうね。せっかくの発見が、とっくに人に知られていたというんでは、つまんないなあと思うかもしれないね。

しかし、コペル君、決してがっかりしてはいけない。君が、誰にも教わらないで、あれだけのことを発見したのは、立派なことなんだよ。たとえ、それが学問上わかり切ったことであっても、僕は、やっぱり君に敬服する。君ぐらいの年で、あれだけ考えてゆくことは、容易にできることじゃないもの。

[/aside]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 真実を伝えながらも、自分で発見したということを人間として素晴らしいと褒めています。[/voice]

[ad1]

まとめ 信頼関係づくりのあれこれ

「君たちはどう生きるか」の主人公潤一に語りかける「叔父さん」の言葉、いかがでしたか?

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 振り返ってみると、叔父さんの言葉かけの素晴らしいところはこんなところでした。[/voice]

[box class=”blue_box” title=”叔父さんの言葉の参考になるところ”]

- こどもをこどもとしてではなく、一人の人間としてみて発言

- すばらしいと思ったことをすばらしいと「言葉に出して」しっかりほめる

- 一般常識や大人の考えの押し付けでなく、こどもの立場に立ってアドバイス

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]上から目線じゃなくほめるのが上手な「叔父さん」。ほめることって生徒との関係を作る上で重要なのね…。[/voice]

潤一の叔父さんの言葉には生徒の信頼関係を作る上で参考になるテクニックが詰まっていました。

でも、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]

叔父さんの言葉の数々、読んでみればわかりますが、一朝一夕にはなかなか言えるようになるものではないなー、と。

[/voice]

叔父さんの優れた言葉は、単に上記のような言葉のテクニックだけによるものではなく、

叔父さんの人生経験や知識から滲みだしている、と考えることができます。

叔父さんが潤一に言った、

「自分が感じた事を大事にする」という言葉どおり、

実感の詰まった言葉でもって生徒と接していくことが大事なのではないでしょうか。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]そこから出る褒め言葉はすごく効果的なんじゃないかな。 [/voice]

ほめるって難しい?恥ずかしい?

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]ほめるってなかなか歯が浮くようでできない…[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]できなかった事とか、次どうしたほうが良いとかいう点ばっかり話しちゃう。[/voice]

通知表には評価の言葉は書かなければいけませんが、

普段、面と向かって生徒にほめるということ、できていますか?

[box class=”yellow_box” title=”” type=”simple”]

- 機会がない、時間がない

- 歯が浮くようで恥ずかしくて言えない

[/box]

このような点で「ほめる」ことのハードルが上がりそう。

ほめる機会を自動的に作る

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私は授業の最後のまとめに、今日勉強したことのおさらいと、「今日できたこと」を伝えるようにしています。 [/voice]

授業のルーティンやHRのルーティンの中に、

「生徒をほめる時間と機会」を予め設定しておくと、

ほめる機会が自動的に訪れる形になりますし、習慣化もできるのでオススメです。

ほめ言葉は恥ずかしい?

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]これは慣れです。[/voice]

私も新米の時代はかなり塩対応な人間でしたので、

生徒をほめることがなかなかできませんでしたが、

今は、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_02-e1598476585416.png” name=”男子” type=”r”]先生、ちょっとオーバーじゃない?(笑)[/voice]

って言われるほど(言われるのもどうかと思うけど…)

ガッツリできています。

いきなりはできないかもしれませんが、少しずつ自分なりに試してみて、

自分なりのほめ方を見つけてみてはどうでしょう?

- 手放しにほめる

- なかなかほめないけど満を持してほめる

いろんなほめ方のスタイルはあってよいと思います。

私がほめる時に気をつけていること

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私が気をつけていることは以下です。 [/voice]

[box class=”blue_box” title=””]

- どこが良かったのかを具体的に言う

- 他の生徒がいる前であからさまにほめた方が効果大

- 生徒自身ができたと思えたところを見極めてほめる(そうでないところは「励ます」)

[/box]

3つ目はかなり気をつけているところ。

生徒ができたと全く思えないのにただ褒めても、実際と言葉が解離しているため、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/boy_03-e1598476306900.png” name=”男子” type=”r”]なんだよ、ただ褒めてるだけじゃん。[/voice]

ということになってしまいます。

ほめるタイミングを見計うことは重要だと感じます。

そうは言ってもなかなかほめるところまでうまくできない生徒もいるはず。

そう言う時は、努力していることについて「励ましながらほめる」ようにしています。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]「めちゃくちゃ頑張ってる!努力感最高。」とか言って。 [/voice]

ほめる内容を、「達成した」ことでなく「努力していること」にするのです。

生徒と信頼関係を作る際にやってはいけないここと

「君たちはどう生きるか」の叔父さんの発言の良いところを逆手にとると、

生徒と信頼関係を作る時に「やってはいけない態度・発言」が理解できますね。

[box class=”yellow_box” title=”やってはいけない態度” type=”simple”]

- 子どもを「自分より下の子ども」として見て、

- 素晴らしい発言を、拾い上げて褒めない、逆に「やっとわかったか」とマウントを取るような態度に出る

- 自分の考えや常識を押し付け、子どもの考えや思いつきを軽んじる

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]普通に嫌われそうな先生だわ。気をつけないと。[/voice]

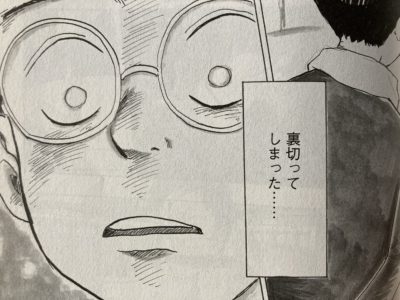

「君たちはどう生きるか」のクライマックスにも注目

この記事では紹介しませんでしたが、

「君たちはどう生きるか」には、

潤一の少年時代の危機とも言える、クライマックスが存在します。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]この場面でも、そんな潤一に叔父さんがどう寄り添って、どんな言葉をかけるか、というところが、教員にとっては参考になりますので是非よんでみてください! [/voice]

今回は以上です!

コメント