[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]4月から教員になるけど、仕事についていけるかしら…。校務ってどんなのやらされるんだろ。めっちゃ仕事降って来たりして、ガクブル。[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]私だってもっと早く仕事終わらせて定時退勤したいわ![/voice]

この記事では「教員の実務を圧倒的に速くする」ために、

教員の業務の生産性が爆上がりする方法

について教員生活15年以上のコギトが解説します。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私そんなに仕事が早いほうではありませんでしたが、ここ2,3年で生産性を意識した仕事スタイルを確立して定時退勤率は50%以上です。 [/voice]

教員としての仕事の生産性を上げる方法としておススメするのはこれですねっ。

- ブラインドタッチ(タッチタイピング)を身につける

- パソコン周りの環境を整える

- パソコンの時短技を身につける

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]全部パソコン関係じゃない。パソコンの能力ってそこまで大事?[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]今の教員の仕事はほとんどパソコンですよ! [/voice]

今はどこの学校でも一人一台のパソコンが支給され、

- 教材(プリント・スライド)の作成

- 指導案の作成

- 会議資料の作成

- その他の校務の仕事(メール連絡・データ入力・出張)

ほとんどの仕事はパソコンで行います。

出退勤の入力や初任者研修で外に出る時の出張入力などもPC上で入力する学校も多いです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]手書きの指導案とか、会議資料なんて今はもう見ないわね。[/voice]

仕事の効率化と一般的にいえば

[aside type=”boader”]

- to doリストでタスク管理

- 時間管理術

- 段取り術・仕組み化・自動化

[/aside]

などが例としてよく挙げられたりしますが、

合う・合わないもあるし、業務の種類によっては使えないものもあります。

一方で、

パソコンの操作が速くなれば、どんな仕事を行うにも仕事が物理的に速くなります。

[box class=”blue_box” title=”PC作業が速くなるメリット”]

- 文字を打つスピードが速くなる分確実に時短

- ショートカットできた操作分の時間が確実に時短

- PCの操作環境が便利になった分だけ確実に時短

[/box]

PC作業のほとんどでこの時短が生きてくるため、

全員の先生におすすめできる時短です。

この方法を使って週の半分以上は定時退勤するもよし、

浮いた時間を教材研究の時間にするもよし、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]教員人生がイージーモードに変わっていく![/voice]

効率化① タッチタイピングを身につける

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]仕事の速度が爆上がり!無料でできます。[/voice]

タッチタイピング(ブラインドタッチ)とは、キーボードを見ないで文字入力すること。

これができるようになると、こんな良いことがあります。

[box class=”blue_box” title=”タッチタイピングできるメリット”]

- 単純に入力のスピードが速くなる

- キーボードを見る必要がなくなるので、画面や書類を見ながらタイプできる

- 視点の移動が少なくなるので、入力の仕事自体が楽

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私も2年前くらいに毎日コツコツ練習し、書類作るのが段違いに速くなりました! [/voice]

タッチタイピングは2〜3ヶ月で身につく

タッチタイピングは1か月~2、3か月で、しかも無料で身につきます!

ネットの無料練習ツールを使えばタダです。

時間のあるときにコツコツ練習しましょう。

タッチタイピング習得までの流れ

簡単な習得の流れはこんな感じ↓

[box class=”yellow_box” title=”タッチタイピング習得の流れ” type=”simple”]

- ホームポジションを覚える

- キーの位置をホームポジションに近いところから見ないでタイプできるように覚える

- タイプミスしないように「ゆっくり」ひたすら練習

[/box]

①②の、キーの位置を覚えるまでは

[aside type=”boader”] 「タイピングクラブ(typingclub)」[/aside]

というネット上のソフトで、

③の入力速度を上げていくのは

[aside type=”boader”] 「E-Typing(E~タイピング)」[/aside]

か、

[aside type=”boader”] 「寿司打」[/aside]

というネット上のソフトで学習できます。

①②がある程度できてきてから③の練習をした方がいいので、

最初は「タイピングクラブ」から始めましょう。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]手元を見ないでタイピングできるようになれば、普段のPC業務で練習していけます! [/voice]

タッチタイピングを身につけると、あらゆるPCの作業がブーストされて速くなりますので、

仕事を時短したい人には絶対にオススメするスキルです。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]覚える時にだけちょっと苦労しますが、それ以降は時短が積み上がっていきます! [/voice]

効率化② パソコン周りの環境を整える

現在学校現場では教員にノートPCが一人1台支給されるのが普通。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]今じゃ当たり前だけど、一昔前は自分で買って持って来てたんですよっ。 [/voice]

パソコンが支給されるようになったのは良いとして、逆に言ってしまうと、

自分に合ったものが選べないということでもあります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]起動が遅かったり、キーボード打ちにくかったり、そんなに良いPCは支給されないのよ。[/voice]

でも大丈夫です。

パソコン自体は選べなくても、周辺機器は選べます。

周辺機器をカスタマイズすれば、使いにくいPCも自分ようにカスタマイズできます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]教員にとってのパソコンのスペックは、料理人にとっての包丁みたいなもの。 [/voice]

私はいろんな周辺機器を取り付けていて、PC本体は電源ボタンしか触れていないくらいです。

[box class=”yellow_box” title=”教員PC作業のおすすめグッズ” type=”simple”]

- PC台

- ワイヤレスキーボード

- ワイヤレスマウス(トラックボール)

- デュアルモニター

- スキャナー

[/box]

それぞれの周辺機器にはこんな仕事効率化の効果があります。

| PC台 | PCを浮かせる事でデスクスペースが広がる&姿勢改善 |

| ワイヤレスキーボード | タイピングのしやすさ&PCをデスク奥に置けてスペース確保 |

| ワイヤレスマウス(トラックボール) | マウスを動かして操作する必要がないので省スペース&手も疲れない |

| デュアルモニター | 画面領域が倍にすることでPC作業効率が42%よくなるという研究 |

| スキャナー | デスク上のプリントを減らす&書類の自動仕分け |

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 私が実際に使っているものを紹介します![/voice]

[aside type=”boader”]

▼▼デスクで使っているモノ▼▼

↑使わないパソコン本体のキーボード面に書類をおいて作業できる

↑打ち心地抜群で小さく、カーソル操作もできる

↑マウス本体を動かさないで操作するので省スペース、手の疲労も軽減。

↑デュアルモニターで40%の作業効率アップ

↑タッチビュー操作と書類自動仕分け。スキャナならこのシリーズ一択!

[/aside]

今自分のPCの操作が遅かったとしても、

便利な性能の周辺機器を使うことによって努力なしで一瞬で生産性をアップできるのがこの方法の良いところ。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]いい意味で他を頼るってことね![/voice]

PC作業以外のことも視野に入れましょう。

- 机の上でプリントの丸付けや書類の処理

- 教科書や資料を広げながらPCでプリント作成

などもあるので、

デスクになるべく広い作業スペースを確保しておけるようなものを選びましょう。

↓以下の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください!

[kanren postid=”2105″]

効率化③ パソコンの時短技を身につける

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私からはおすすめの書籍を紹介しておきます。 [/voice]

今この書籍で勉強して、なるべくマウスを使わないPC操作を目指しています。

マウスをなるべく使わない操作をするとPC作業が圧倒的に仕事が早くなります!

コピーは「Ctrl+C」で、

貼り付けは「Ctrl+V」。

作業領域のキャプチャは「Shift+Windows+S」。

など、PC作業が時短できるショートカットキーについて解説しているこの本。

そのような本はたくさん出版されていますが、

この本の良いところは、

「そもそもShiftキーってどんな機役割?Ctrlキーは?」

など、

単にキーを暗記して使うような解説ではなくて、

PCのキーの役割を覚えながらPC操作を時短していけるような内容になっている点です。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]確かにその方が応用が効かせられるようになるよね。[/voice]

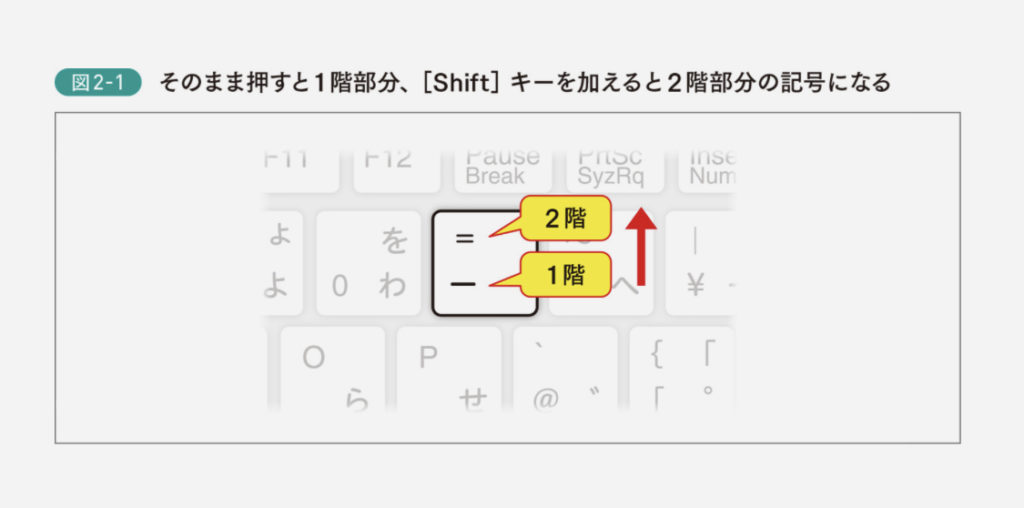

例えばShiftキーは↑矢印が付いています。

これは「Shiftキーを押すと、その後に押すキーは上に書いてある記号が表示されるよ」

ということ(本書では「2階部分」と呼んでいる)。

『脱マウス 高速仕事術』/ 森新 著 より

このように各キーの機能を理解しておくことでショートカット操作が無理なく覚えられるというのがこの本の真髄。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]勉強を教えるにも丸暗記させるより法則を教えた方が定着するもんね![/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]デスクの隅に置いておいて仕事しながら覚えていくのがおすすめです。 [/voice]

↓学校の共有ファイルにアクセスする時短技の記事も参考にしてみてください。

[kanren postid=”299″]

まとめ:仕事を効率化して定時退勤すべし

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 仕事の時短技は、導入するのが早ければ早い方がトータルの時短効果が高いですよ。[/voice]

教員生活は定年まで勤めあげれば30年以上になります。

この長い期間の勤務生活の中で、

例えば1日5分時間短縮ができた場合、1年の勤務が200日だとすると、

1年で16時間、

10年で166時間、

30年で500時間(まるまる20日分)もの時間が節約できる計算になります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]新米のうちからやっておくと自分の時間がどんどん浮いてくるってわけね。これはやらない理由がない…。[/voice]

この時短技で浮いた時間は、

- しっかり休憩時間をとるもよし

- 自分のやりたい授業の教材研究をがっつりやるもよし

- 定時退勤の鬼と化すのもよし

「自分の時間」としてつかいましょう!

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]どれからはじめたらいいのか教えて。[/voice]

優先順位は紹介した順です。

[box class=”yellow_box” title=”取り組む順番” type=”simple”]

- タッチタイピングの練習(今すぐにでも始める)

- 周辺機器をそろえる(記事を参考に少しずつそろえていく)

- ショートカットキーを覚える(書籍などを参考に実際に仕事をしながら覚えていく)

[/box]

今業務の時短に取り組むことは未来の時間への投資。

ぜひやってみてくださいね!

こちらの記事も是非参考にしてください!

[kanren postid=”2105″]

今回は以上です。

[ad1]

[ad1]

コメント