高校の音楽の授業は自由度が高く、先生はどの題材をどのように取り扱うか悩むことが多いのではないでしょうか。

教科書にも掲載されている範囲が広範囲で、さらに各学校での選択・裁量ができるように構成されているため、全てを教えることが難しく、教科書通りに進めるという体裁にはなっていません。

新米先生

新米先生範囲が広い分、教科書の解説も薄いから、結局自分で教材を作るはめになることも多い…

- 内容に自由度があるため、かえって何をどう教えればよいのかわからない

- 高度なレベルで音楽を解説することが難しい

- 生徒に興味を持ってもらえるような解説ができない

- 自分で教材を作るのが大変

今回の記事では、高校音楽の歌唱・鑑賞・創作・器楽のそれぞれについて授業をするポイントを教材の紹介を含めて解説していきます。

コギト

コギトカンタンに授業できる教材もたくさん紹介しているので是非最後までお読みください。

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

【歌唱授業のコツ】コンセプトを持って取り上げる

高校生の教科書に載っている歌唱曲にはこんな特徴があります。

- 技術的に難しい曲を取り上げているわけではない

- 往年の名曲や愛唱歌が多い

- 原語(英語・イタリア語・ドイツ語)で歌わせるものが出てくる

高い声が出せるようになるとか、難しい節回しが歌えるようになるなどの技術向上的な側面は重要視されていないというのがポイント。

コギト

コギト小学校や中学校ではシブすぎて取り上げなかったような名曲の良さを十分に味わいながらかみしめるように歌ってほしい、という教科書作成者の意図が現れているようです。

学習指導要領でも「音楽を評価しながら美しさを自ら味わって聴く」「生涯にわたり音楽を愛好する心情」が大目標として設定されていることからそのような方向性が理解できますね。

小学校では特にピンポイントに「短調の良さを味わう」とか「付点のリズムで弾むように歌う」というねらいを持って歌唱曲が取り上げられることもありますが、高校の歌唱ではそのような基礎習得的な課題はありません。

「曲の持っている魅力をどう表現したり味わって歌えるか」ということに主眼が置かれている、ともいえるでしょう。

実際に高校の音楽の教科書で採用されている歌唱曲をどのように取り上げれば良いのか例をあげてみます。

原語で歌う「O sole mio」「Ich liebe dich」など

ドイツ歌曲やイタリア歌曲、オペラアリア、シャンソンなどは原語で歌うことが求められています。

このような曲の場合は、まずはドイツ語やイタリア語の発音ができるように練習してみましょう。

ほとんどの生徒がほぼ英語にしか馴染みがない中で他の言語に触れてみること自体が結構面白い体験なので、「何この発音〜!?」みたいなノリで楽しく歌詞を読む練習を進めます。

コギト

コギト意味がわからなくても外国語を発音するのは楽しいもの。お経の練習のようにやってみてください。

ある程度発音ができるようになったら、節をつけて歌います。

日本語歌詞がついていたらそっちでも歌ってみると、原語とフレーズがよりよくマッチしていることがわかると思うので歌い分けてみるのもオススメです。

音楽指導一本、というよりは教養を身につけるくらいの感覚で取り組むと良いです。

\イタリア語の読みをカンタンに!/

【中学・高校音楽】イタリア語で歌おう!発音学習プリント&曲付きの授業教材

愛唱歌「この道」「夏の思い出」など

日本の愛唱歌などは高校生になれば聴いたこと・歌ったことがある生徒も多いと思います。

ではなぜ高校の音楽で取り上げるのでしょうか?

人格的に成長してきている高校生に敢えて再度愛唱歌を歌わせると、しみじみと良さを味わったり、昔には感じ取れなかった表現の可能性について考えさせることができます。

コギト

コギト「意外と奥深い愛唱歌」を十分に味わいながら表現を追求して歌おう、というわけです。

小中学校では見逃していた「曲の新たな魅力」に気づくことで音楽への理解を深めるような学習・発問を行い、自分なりの表現を深めていけるような授業にすることが求められています。

テンポ・強弱・フレージングなどを自分たちで考えさせて表現させてみましょう。

楽譜に自分で表現の工夫や強弱記号を書き込ませてみるのも良いかも。

歌う際は斉唱でみんな一緒にだけでなく、独唱もとりいれるのが良いです。

高校生にもなれば音楽は選択科目ということで「音楽嫌い・苦手」という子が選択している可能性は低いです。独唱もそこまで抵抗なく取り入れられるのではないでしょうか。

独唱を取り入れると生徒一人ひとりの表現がわかるので評価がやりやすい。

愛唱歌は一見地味なので生徒はノリづらいかもしれません。そんな時は授業のメインを他の曲(次に紹介する流行歌など)にして、愛唱歌を常時活動で授業に1度必ず歌うなどにしておくのもオススメ。何度も毎回歌ううちに自然と音楽が生徒の体の中に染み込んでいくように味わわせることができます。

流行の歌「負けないで」「若者のすべて」など

生徒たちが普段好んで聴いている流行りの歌を取り上げると、まず生徒の反応が良いのがメリット。教科書にポピュラーソングが採用されていることもあるので積極的に取り上げると良いと思います。

コギト

コギト年度の初めとか、生徒の様子にまだ硬さが見られる時期に取り上げるとアイスブレークにもなりますよ。

ポピュラーといえばリズムが大事な要素になります。原曲を聴き、ドラムに注目させ、どのようなリズムになっていてどんな曲調になっているのか聴きとらせてみましょう。

コギト

コギト音楽室に打楽器を並べておいて、特徴的なリズムを再現させてみたり、リズム譜を書かせてみたりするのも良いかも。

シンプルな節回しの愛唱歌などと比べてフレーズにどんな特徴があるか(大体の場合付点のリズムやシンコペーション、跳躍が多く、感情に直接訴える刺激的な節回しが多いです)を歌いながら問いかけてみましょう。

またポピュラーソングには「原曲(リリースした歌手が歌ったもの)」が存在します。

唯一ではないけど一つの表現の答えがあるってことですね。

- 原曲の歌手の歌い方の特徴を聴き取る

- なぜそのような歌い方をするのか考える、マネしてみる

原曲を鑑賞させたり、歌ったり、分析させたり、生徒の持てるポピュラーだからこそ色々な学習に広げていくことができると思います。

【鑑賞授業のコツ】作曲家・カテゴリー・ジャンルなどを幅広くとらえて

高校の音楽の授業で行う鑑賞の授業は以下のように音楽を幅広く捉えて鑑賞するような題材が多く扱われているのが特徴です。

- 一人の作曲家の人物と曲の特徴を捉える

- 民族音楽・現代音楽などジャンルを通して曲の特徴を探る

- オペラ・バレエなど総合芸術の鑑賞

一人の作曲家の人物と曲の特徴を捉える

教科書には、クローズアップ・マエストロなど一人の作曲家の生涯や作品に迫っていくような題材設定があったりします。

小学校や中学校にはなかった視点ですね。

作曲家の生きた社会と音楽との関わりや、時代の背景なども含めて音楽を考えていくことが求められています。

コギト

コギトこれをしっかり教えるには先生にも相当な知識や準備が必要ですね。

\モーツァルトの音楽をカンタンに鑑賞授業/

高校音楽用「モーツァルトの音楽」の教材ネタをダウンロード

民族音楽・現代音楽などジャンルを通して曲の特徴を探る

音楽の一つのジャンルを通覧してどんな特徴があるジャンルなのかを学ぶ鑑賞の授業では、民族音楽や現代音楽、ポップスやロックなどが取り上げられています。

少し趣向を変えて今まで聞き馴染みのなかった「現代音楽」を題材に鑑賞授業を組み立ててみることもおすすめです。

コギト

コギトコンセプトが尖ったインパクトの強い「おもしろ現代音楽」を集めてみました。あまりアカデミックな鑑賞授業にはノレない学校の音楽授業におすすめ。

\現代音楽を楽しく授業に/

【生徒にウケる!】おもしろい現代音楽の鑑賞授業ネタ!(ワークシート付き)

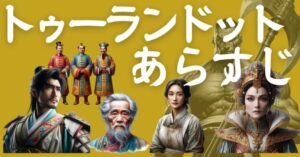

オペラ・バレエなど総合芸術の鑑賞

総合芸術の鑑賞授業といえばオペラ。オペラを何時間かかけてじっくり味わってみるのも面白いですよ。

自分がオペラの鑑賞授業をするならトゥーランドットが第一候補にあがります。「誰も寝てはならぬ」などのエモい旋律や、高校生が好きそうな激烈なオーケストレーションに溢れていて、飽きません。

↓舞台芸術についてバレエ・ミュージカルなどと比較しながらオペラの特徴を学習し、「トゥーランドットの鑑賞」までができる教材です。

↓魔笛などは「啓蒙主義」と絡めて教えなければいけないので、社会的知識も必要でちょっと大変ですが、スライドに全部まとめてあります。「音楽と社会との関わり」に触れることもできる題材。

また「惑星」のような組曲を全曲鑑賞してみるような取り組みもおもしろいですね。

コギト

コギト組曲は複数の曲をどのように配置しているかということに注目させてみましょう。

↓7曲あるの曲の中から4曲を自分で選び、「小組曲惑星」を構成してみるという課題も用意している組曲「惑星」の鑑賞授業ネタ。

ホルスト「惑星」の超絶わかりやすい鑑賞教材!

【創作】はICT機器と組み合わせて面白くできる

創作の授業はうまくやるのがとても難しい授業として音楽の先生の頭を悩ませてきました。

- 和音や音階などの予備知識が必要

- 楽譜を書いて記録させなければいけない

- 創作したものを演奏する技術も必要

創作をさせるには、演奏もソルフェージュも、いろいろな知識や技術が必要になるから大変だったのです。

コギト

コギトでも今はGarageBandなどのICT機器のアプリにより、初心者にも簡単にできるほど創作授業のハードルが大きく下がりました。

↓GarageBandの使い方プリントあります。

GarageBand(ガレージバンド)の使い方プリント!【ICT活用した音楽授業に!】

- 和音や音階はアプリで簡単に設定できる

- 創作したものを保存でき、楽譜を書く必要がない

- 創作したものを自動演奏してくれる

このように、音楽製作アプリで創作すれば、創作だけにフォーカスして教えることができるようになるので、今の時代ICT機器は創作授業にマストなツールと言えます。

とはいえ、いきなり何十小節もの長い曲を生徒に作らせるのはさすがに無理です。

コギト

コギト短い音作りから生徒が嫌にならないように始めてみるのがオススメです。

↓「サウンドロゴ」のような数音〜数小節の組み合わせで気軽に作ることができる創作授業の教材です。

【音楽創作授業の決定版】サウンドロゴを作ろう!授業ネタ

「音が聴き手にどのような効果を与えるのか」や、「どのような音を使えば印象が良いものになるのか」など、音楽と社会(マーケット)との関わりを学習するのにもピッタリです。

【器楽授業のネタ】ギターもいいけど、ウクレレが簡単!

中高生の器楽といえば、和楽器以外で言うと「リコーダー」か「ギター」が主流です。

コギト

コギト個人的にはこれにウクレレを付け加えたいです。

ギターやウクレレは伴奏楽器として重宝する楽器です。今まで旋律楽器として「リコーダー」「鍵盤ハーモニカ」に取り組んできたことの多い生徒ですが、ギターやウクレレでの伴奏に取り組ませることで、今まで主旋律ばかりにいっていた耳が伴奏の和音やリズムにもいくようになり、「耳の成長」が望めます。

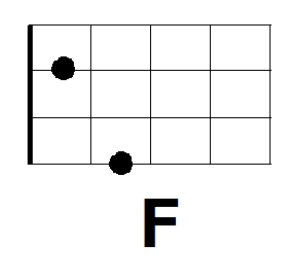

ギターやウクレレでは比較的簡単にコード(和音)を鳴らすことができる楽器ですが、ギターはフレットを抑えるのが難しく、とくに「Fの壁」と呼ばれる、ファラドの和音を鳴らすのに早々に挫折してしまうことも多いのが難点。

一方でウクレレではこのような難しさがありません。

- 弦が4つしかないから簡単

- ボディが小さいので手が小さくでも演奏しやすい

- フレットが硬くなく押さえやすい

簡易版のギターという感じで生徒にとっつきやすく学ばせることできる楽器です。

コギト

コギト教育用楽器としてとても優秀ということができます。

ギターで難しかったFの和音もウクレレなら次のように2つのフレットを抑えればいいだけなので簡単です。

CやAmなども抑える弦が1つだけなので、ハ長調まわりのコードはギターに比べて本当に簡単に演奏することができるのがウクレレのメリット。

手でストロークするので、フォークギターのようにピックを無くしたりする心配もないのが地味に嬉しいです。

またウクレレはギターに比べて安価なのも嬉しいところ。

コギト

コギト全音のカタログで6,000円くらいから買えるはずですよ。

今学校にあるギターを買い直すくらいなら、ウクレレを揃えてしまうのも一案。

または、ギターに憧れがある・うまくできる生徒にはギターを、ギターが難しいという生徒にはウクレレと、半分ずつくらい用意して選択制にするというのも手です。

音楽の先生なら簡単にウクレレを弾けるようになると思うので、まずはちょっと触ってみてはいかがでしょうか。

初心者用の簡単なものならこちらで4000円程度で買えます。

コギト

コギトギターやウクレレをやるのにコード理論は必須!教材あります。

\一般の方にも人気/

【中学校・高校音楽授業ネタ】和音とコードを徹底マスター!(ギター・ウクレレの学習にも)

【自作もできる!】ギター・ウクレレ・ピアノ音楽授業用和音・コード表示テンプレ

高校の音楽授業は自由度が高い・でもおもしろく

高校の音楽授業は小学校や中学校と違って自由度高く進めることができるのがメリットでもあり、また難しいところでもあります。

コギト

コギト生徒もある程度自主的に活動できますから、教え込む、というよりは、自分たちで学んでいく姿勢を大切にしたいですね。

自由度の高い音楽の授業で何を取り上げれば良いのか迷うところもありますが、アイディア次第で他にはない授業を組み立てることができるのは高校音楽の面白いところだと思います。

コギト

コギトあなたなりの授業が実現することを願っています!

- 教員の仕事が忙しすぎて教材の準備をしているひまがない!

- 経験が少なくて、授業でどんなことをやれば良いのかわからない!

こんな先生には今回紹介した高校音楽用ダウンロード教材を是非使ってみてくださいね。

音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ

教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法

わかりやすく簡単に高校の音楽授業ができるダウンロード教材あります!

- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ

- スライド連動のワークシートもついてすぐに授業ができる!

授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。

以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。

この教材は有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。

↓気になった方は教材をチェックです!

準備短縮しておもしろ授業

今回は以上です!

コメント