[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]「動物」をテーマに音楽の鑑賞授業を考えている方は絶対にみてくださいね! [/voice]

「動物の曲」の鑑賞の授業の教材がnoteでダウンロードできます。

[btn class=”rich_green”]「動物の曲」鑑賞の授業教材を見る[/btn]

この単元を小学校でも、特別支援学校でも、高校でも扱ったことがありますが、

校種に合わせてどこでも授業を成立させることができました。

校種・学年・季節を選ばずに行える授業と言えます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ネタに困ったらこの単元をやる、という飛び道具。弥七でいう風車(笑) [/voice]

この「動物の曲」の鑑賞教材では13曲の鑑賞曲を用意しており、以下のような特長があります。

[box class=”blue_box” title=”「動物の曲」鑑賞の授業のメリット”]

動物の名前が付いた曲なのでイメージが持って聴きやすい&解説がしやすい

たくさんの曲を知ることができ、知識がつき、飽きさせず、様々な音楽の特色を学習できる。

短い曲が13曲だから組み合わせ自在。授業のメインにも短時間の常時活動にも使える。

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]「なんの動物か?当ててみよう~!」とクイズ形式にするのもオススメ。音楽専科でない先生も簡単に授業できますよ。 [/voice]

この「動物の曲」の鑑賞教材は、以下のものをセットにしています。

[aside type=”boader”]

小・特支用の指導略案(wordデータ)

中・高校用の指導略案(wordデータ)

小・特支用のワークシート(wordデータ)

中・高校用のワークシート(wordデータ)

小・特支向け授業進行用スライドデータ(keynote)

小・特支向け授業進行用スライドデータ(powerpoint)

note本文による曲の解説・教材の使い方、ポイントアドバイス(楽譜資料あり、13000字超)

Youtubeの題材曲の全曲プレイリストと参考動画(ムジクラスオリジナルあり)

[/aside]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]これさえあればとりあえず他の準備はいらない、というところまでしっかり準備させていただきました! [/voice]

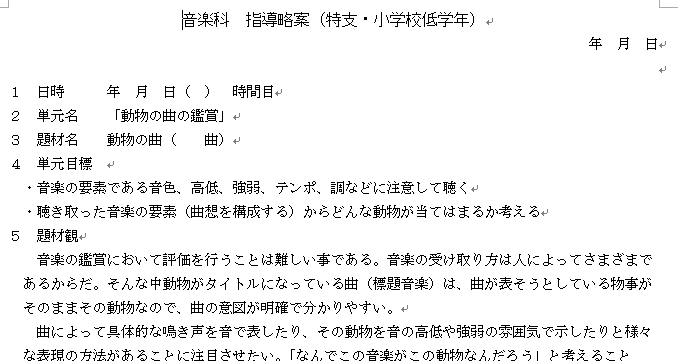

指導案には簡単に「題材観」も載せていますので、研究授業の際の資料としても使えますし、

ワードやキーノート、パワーポイントなどのデータでダウンロードできるので、

教材を自分流にアレンジすることもできます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]「動物の曲」って中学校とか高校で教える題材としては、ちょっと幼稚なんじゃ…?[/voice]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]メシアンやバルトークなどの普段聴き慣れない近現代音楽も13曲の中に含まれていますし、「表現を言葉で説明してみる」などの発展的な学習方法についても解説しているので大丈夫! [/voice]

【楽しい!わかりやすい!】「動物の曲」鑑賞の音楽授業教材ネタ

「動物の曲」鑑賞、13曲の中身

↑これは、note購入した方にシェアする限定公開のYoutubeプレイリストです。note本文にも埋め込んであります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 13曲のリストはこんな感じです![/voice]

[aside type=”boader”]

1:「ライオンの行進」/サン=サーンス

2:「卵の殻をかぶったひな鳥のバレエ」/ムソルグスキー

3:「象」/サン=サーンス

4:「白鳥」/サン=サーンス

5:「ウタツグミ」(鳥の小スケッチ)/メシアン

6:「森の奥のカッコウ」/サン=サーンス

7:「蝶々(ちょうちょう)」/グリーグ

8:「ハエの日記から」/バルトーク

9:「クマンバチは飛ぶ」/リムスキー=コルサコフ

10:「ギャロップ」/カバレフスキー

11:「カンガルー」/サン=サーンス

12 :「水族館」/サン=サーンス

13 :「ワルツィング・キャット」/アンダーソン

[/aside]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]全てクラシックですが、オーソドックスな曲から近現代音楽まで、さまざまな曲が聴けるようにしています! [/voice]

1曲ずつ毎時間聴かせて解説すると、13回分になりますので、1学期分はありますね。

2~3曲ずつまとめて聴くのも良いです。

1:「ライオンの行進」/サン=サーンス

2:「卵の殻をかぶったひな鳥のバレエ」/ムソルグスキー

3:「象」/サン=サーンス

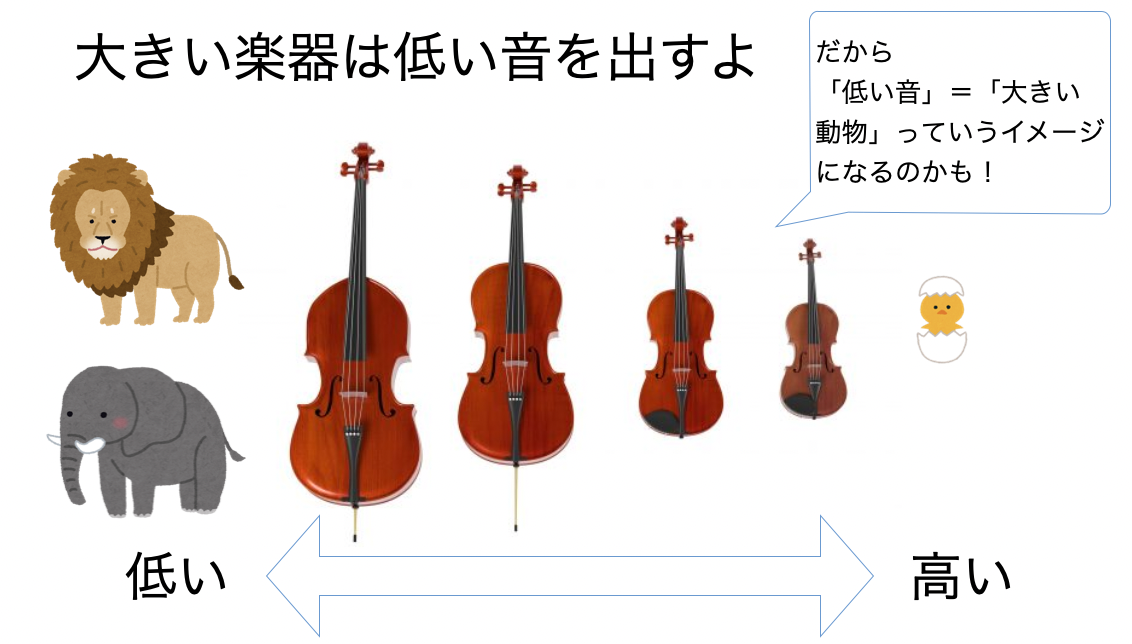

の3曲を「音の大小」「音の高低」「長調と短調」を比較して聴いてみたりするのもオススメ。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]効果的に鑑賞の授業を展開するための授業構成もnoteで提案しています。 [/voice]

noteを購入した方には限定公開の「動物の曲鑑賞のためのプレイリスト」のリンクを載せています。

登録しておけば曲探しに使う時間はゼロにできます(結構この時間かかるんですよね)。

CDを集めたりする手間もありません。

また、Youtubeのプレイリストには、鑑賞に役立つ、当ブログのオリジナルの動画も用意しています。

例えばライオンの曲を「音高と強弱」を逆にして弾いてみたらどうなるかという動画↓

「音の大小や高低」によって曲想が変化することが直感的に理解できますね。

(オリジナルの動画はこの他にも計3つ用意しています。)

また、メシアンの「ウタツグミ」という鳥の曲では、

「ウタツグミ」の鳴き声がかなり忠実にピアノで再現されています。

実際の「ウタツグミの鳴き声」の動画もプレイリストに入っているので、

「曲の表現」と「実際の鳥の鳴き声」を聴き比べてみることもできます。

この曲は近現代曲なので、ただ聴かせるだけだと特に小学生などはポカンとしてしまいそうですが、

実際の鳴き声と比較して聴いてみることで、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/09/group_kids_no_dog-e1599688365765.png” name=”みんな” type=”r”]なるほど確かに![/voice]

と盛り上がると思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ほんとにメシアンって鳥の鳴き声をよく聴いてたんだと、感心してしまいます!近現代音楽に生徒を触れさせるいい機会にもなりますよ! [/voice]

13曲それぞれについて元作曲を学んでいた私が丁寧にnoteで解説しています。

曲の解説に困ることはないと思います!

ワークシートの中身

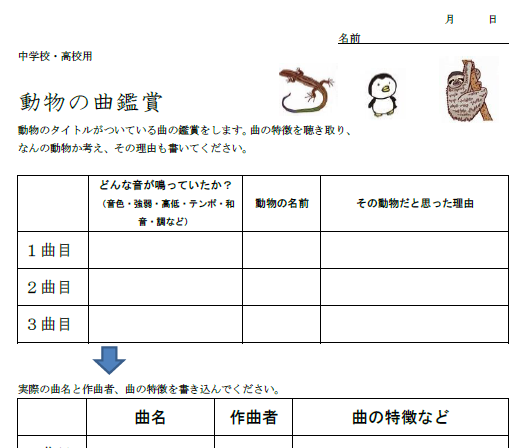

ワークシートはこんな感じになっています(中高用)↓

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]上半分では自分で考えたことを自由に書き込みます。 [/voice]

生徒の思考した跡をしっかり残せるようなワークシートにしました。

鑑賞の授業の大事な「評価」の参考にすることができます。

小学校・特支のワークシートはもっと簡単に構成しています。

↓こちらはワークシートの下半分。得た知識やポイントを書き込んで学習します。

先生用の記入例も全曲分用意しています。

最悪そのまま板書してもOK。

ワークシートの最後には「生徒が学んだことをまとめるコメント欄」も作りました。

こちらで自分が学習したことをアウトプットさせることで知識としての定着を促したり、先生側が理解度を確認できたりします(評価する参考にもなる部分ですね)。

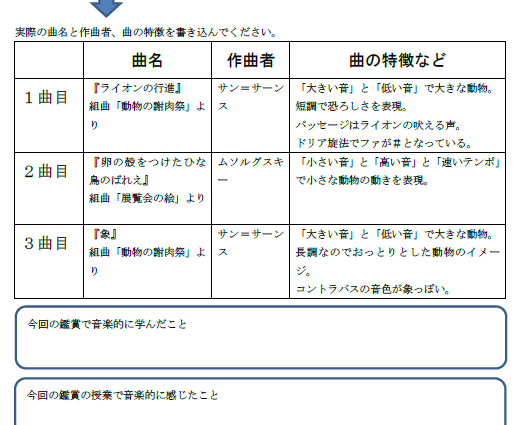

スライドの中身

↑授業進行用のスライドです。

1曲ごとに「曲名」「作曲者(写真付き)」「曲の動画埋め込み」「曲の鑑賞のポイント」を載せています。

スライドを見て、生徒がワークシートに書き込みできるようになっています。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] ワークシートを使わなくてもスライドだけで授業できるようにもなってます。[/voice]

編集も可能なデータでダウンロードできます。

自由にアレンジして使ってください。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]「マジで授業の準備の時間ない!」って時はこのスライドだけでもOKなのね![/voice]

スライドは、効果的に提示できるように作り込んでいます。

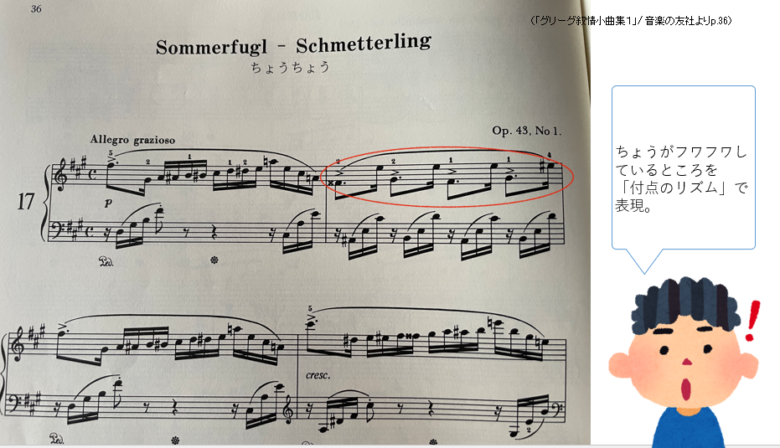

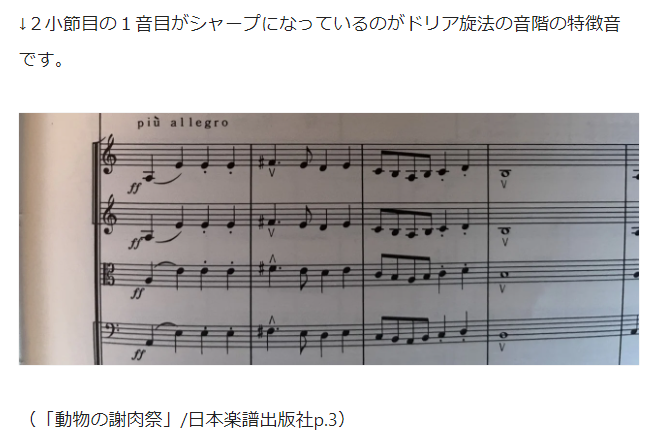

↓ちょっとした譜例を見せたい場合や、

↓図解で示したい場合など、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]わかりやすくなるように工夫して作りました! [/voice]

中学校や高校ではより音楽の分析にフォーカスする

「ライオンの行進」はピアノで小さいころに弾いたことのある生徒もいて、曲自体を知っている生徒も多いはず。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]確かに中学校や高校で教えるには物足りない曲かも…?[/voice]

でも↓このような点については中高生はしっているでしょうか?

↑noteの解説文です。

この曲の旋律はちょっと不思議なところがあるという気づきから、

音階の第6音が半音上がった「ドリア旋法」であることを学習し、

それが「スカボローフェア」などの親しまれている曲に使われていたり、

ジャズのフレーズにも使われていることを知ることができます。

中学校・高校生にこの単元を学習させる場合は、ただ動物をイメージさせて聴いたり、動物を当てさせるだけでなく、いろいろな音楽の要素を一緒に学習させていくことで学習のレベルをグッと上げることができます。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]ホントだ…、急にハイレベル![/voice]

また、「ワルツィングキャット」の曲は、

猫の鳴き声を楽器で表している曲で、小学校低学年の鑑賞に使われたりする曲ですが、

「この曲はどんな構成でできている?」と曲の形式について学習に持っていくこともできます。

ワルツィングキャットは(イントロやコーダのついた)3部形式を学習するのにわかりやすい曲です。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] このあたりの、中高生レベルの学習内容についてもnote本文でちゃんと解説していますのでご心配なく![/voice]

[ad1]

まとめ:授業準備の時間をカットして良い授業を!

↑指導略案の最初の部分です。テンプレートにして使えば、研究授業の指導案づくりも時短できますね。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]10年以上あたため続けた教材をかなり丁寧に仕上げて公開しました!是非使ってみてくださいね! [/voice]

私コギトは、この教材の研究のために何年もかけて音源や楽譜を集めまくりました。

実際、かなりの時間とお金がかかりました。

みなさんはこの教材を使えば、

楽譜や音源集めに無駄に時間やお金を費やす必要はありません。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]教材を活用して、短い時間で良い授業をつくってくださいませ! [/voice]

↓教材はこちら(note)からゲットできます。

[btn class=”rich_green”]「動物の曲」鑑賞の授業教材を見る[/btn]

購入していただいて、曲に関しての質問などあれば、お問い合わせやコメント、ツイッターのメッセージでも連絡いただければ、できる限りお答えしたいと思います。

また、もっとこんな方法もあるよ!というアドバイスもいただければ参考になります!

今回は以上です!

[ad1]

[ad1]

コメント