コギト

コギトおもしろい現代音楽の曲、お探しですか?

音楽教員歴18年以上のコギトです。

遠い昔、大学時代の授業で「現代音楽論」を受講したのが私の現代音楽との出会い。

授業1回目の最初に聴いた現代音楽の曲(名前は忘れました)は、数種類の雑音をごちゃ混ぜにした騒音としか思えないくらいの曲。

アナログレコードでかけていたから、「機械が壊れてるんじゃない?」と思ったほど。

しかしその先生は

大学の先生

大学の先生んー、この曲は1時間でも2時間でもずっと聴いていたい。

とか言っていて、「なんかヤバそうな先生…」って思った記憶があります。

それから現代音楽のCDを買ってみたり、書籍で勉強してみたり…、少しずつ現代音楽の沼にはまっていったのですが…

現代音楽の中にも結構わかりやすい曲、おもしろい曲、あるんですよ!

今日は、現代音楽が好きになった音楽教員の私が「生徒にも紹介できそうな聴きやすい、おもしろい現代音楽」を5つの種類にわけて14曲紹介します。

コギト

コギト独断と偏見でこんな種類に分けてみました!

- ど真面目理屈系

- コンセプトで勝負系

- 不協和音・ホラー系

- 単純くりかえし系

- 丸投げ系

ちょっと興味ひかれましたか?14曲の一覧はこんな感じ↓

- 『ピアノ協奏曲』:シェーンベルク

- 『家具の音楽』:エリックサティ

- 『トゥーランガリーラ交響曲』:メシアン

- 『ソナタとインターリュード』:ジョンケージ

- 『材料による習作』:ピエール・シェフェール

- 『 Differnt Trains』:スティーブ・ライヒ

- 『ピアノソナタ』第3楽章:ベラ・バルトーク

- 『世の終わりのための四重奏曲』:メシアン

- 『広島の犠牲者に捧げる哀歌』:ペンデレツキ

- 『ピアノ・フェイズ』:スティーブ・ライヒ

- 『18人の音楽家による音楽』:スティーブ・ライヒ

- 『4分33秒』:ジョンケージ

- 『易の音楽』:ジョンケージ

- 『Artikulation』:ジョルジュリゲティ

現代音楽を音楽の鑑賞授業する時の教材がダウンロードできます↓

【生徒にウケる!】おもしろい現代音楽の鑑賞授業ネタ!(ワークシート付き)

ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員

- 教員辞めても教材研究が好きで続けている

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニア

- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

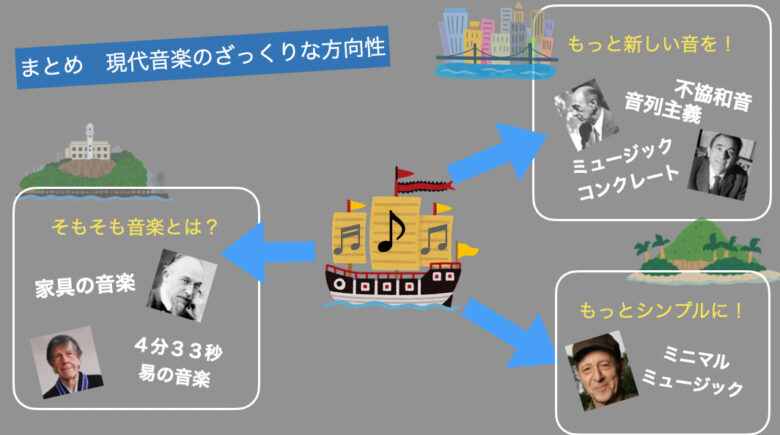

ど真面目理屈系〜おもしろい現代音楽その1〜

*スマホ上でYouTubeが再生できない時は、YouTubeアプリ上でご覧ください。

『ピアノ協奏曲』:シェーンベルク

シェーンベルクは12音音楽の創始者です。

Wikipediaより

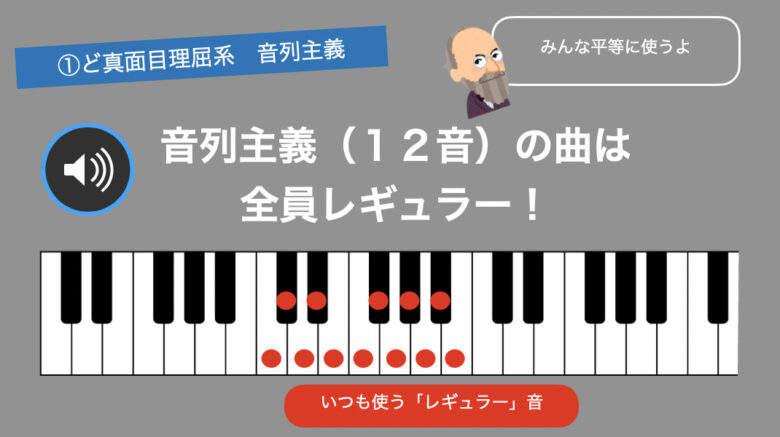

長調短調のように、「ドレミファソラシ」は毎回使うレギュラー選手でファ#やレ♭は滅多に使わない補欠選手、みたいなシステムから脱却して、「オクターブの中の12個の音全部を平等に使って曲作ります!」というのがコンセプト。

シェーンベルクといえば「清められた夜」で後期ロマン派バリバリの曲を書いているし、「和声法」という本も書いているくらいなので、調性音楽の大家なんですけど、そのシェーンベルクが突然調性音楽をやめて12音音楽をはじめた、というのがまた面白いところなんですよね。

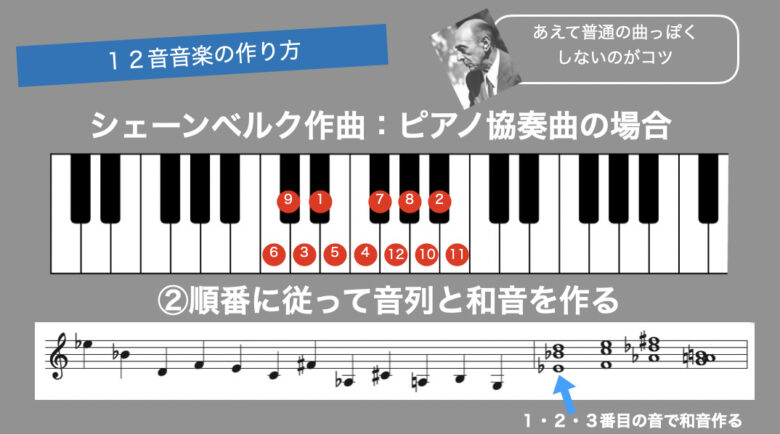

12音音楽はどうやってつくるかというとこんな感じ↓

オクターブ内の12個の音を並び替えて音列を作って、それで旋律とか和音を作って作曲。

不安定な旋律とか和音ができるので、ドラクエでもすぎやまこういちさんが12音で作曲(さすが…)

ちなみに12音音楽にはシェーンベルク、ベルク、ウェーベルン、という三人(新ウィーン楽派)がいて、この中で一番厳格に12音音楽のシステムを守ったのは、弟子のウェーベルンの方。

コギト

コギトシェーンベルクやないんかいな。

って話なんですが、ウェーベルンの作風は冷ややかなほどにシステマティックでした。

ある時、シェーンベルクの曲の中に12音システムから逸脱した部分があったのをウェーベルンが

ウェーベルン

ウェーベルン先生、なんでこの部分は12音技法の規則守ってないんですか!

と指摘したらしい。シェーンベルクは

シェーンベルク

シェーンベルクえ、わからない…。

って答えたらしい(わからんのかい)。

でもこの逸脱って「あえて」なのでは、と思うわけで、12音を取り入れつつも作曲家としての直感にも素直に従って曲を書いたってことなのかなって思います。規則を守りすぎる詩がつまらなくなるって言われるのと同じかも。

コンセプトで勝負系〜おもしろい現代音楽その2〜

『家具の音楽』:エリックサティ

コギト

コギト「聴かれたくない」というコンセプトの音楽。ツンデレですね。

音楽会の異端児、エリックサティの作品。

Wikipediaより

もともとはキャバレーなどでピアノを弾いていたサティ。ガヤガヤとしていて音楽が聴かれないこと憂いて、

サティ

サティ聴いてほしい音楽が聴かれないのはイヤ。だったら聴かれなくてもいい音楽をつくっちゃえばいいや。

という発想で作曲されたのがこの曲。

初演がコンサートの休憩中に行われたのですが、こんなアナウンスがあったとか。

「皆さまは音楽に気をとられず、あたかも音楽などは存在しないかのように、休憩時を過ごしていただきたいと思います。この音楽は、個人的な会話とか、飾り絵とか、皆さまの中でかけておられる方もあれば、かけておられない方もあるロビーの椅子などと同じ程度の役割しか果たしていないのですから。」

今のアンビエント音楽やBGMの「はしり」となったわけです。

『トゥーランガリーラ交響曲』:メシアン

メシアン作曲の『トゥーランガリーラ交響曲』。

Wikipediaより

この曲は現代音楽というより近代音楽に属する曲でオーケストラによる普通の交響曲。

なにがコンセプトなのかというと「オンドマルトノ」という普段使わない楽器が入っていること。

この楽器、4つの種類の違うスピーカーが搭載されている楽器でそれぞれから違う音色を発することができます。

さらに、鍵盤を弾く指にリボンが張られた指輪をはめることで、指を揺らしてビブラートをかけたり、ポルタメントをかけたりすることができます。

テルミンの音色にも似ていて、浮遊した感覚のスペーシーな音が特徴ですね。一回弾いてみたい…。

- 「第5楽章 星たちの血の喜悦」

- 「第6楽章 愛のまどろみの庭」

このあたりがオンドマルトノ大活躍で聴きどころですよ。

『ソナタとインターリュード』:ジョンケージ

「プリペアドピアノ(Prepared Piano)」。直訳すると「調整されたピアノ」という意味ですが、単に調律されたピアノなわけではないですよ。

コギト

コギトグランドピアノの弦にいろんなもの、乗せたり挟んじゃうんです。

ピアノの弦にものを乗せたり挟んだりすることで音色がいろいろ変わって、とてもピアノとは思えない音響の世界の出来上がり。

もうほとんど民族打楽器や鐘のよう。

上の動画「ソナタⅤ」という曲とガムラン音楽と比べてみるとそっくり。

挟み込むボルトや消しゴムの位置はかなり正確に指定されているみたいで、出来上がる摩訶不思議な音響とは反対に挟み込みの作業は真剣そのもの。

『材料による習作』:ピエール・シェフェール

具体音音楽(ミュージック・コンクレート)のコンセプトは、人の声や動物の鳴き声、生活音や環境音などを電子技術で音楽に取り込むということ。

作曲したのはミュージックコンクレートの生みの親といわれるピエール・シェフェール(どれだけスピーカー持ってんのよ)

Wikipediaより

- 音楽の音は「楽音」

- 楽音以外の音は「騒音」

という形で明確な線引きがそれまではあったけど、現代音楽の新しいコンセプトによってその敷居が外された、というわけです。

『 Differnt Trains』:スティーブ・ライヒ

具体音音楽の電子技術が発達すると今度は具体音を「加工して」音楽にすることができるようになりました。

この曲は汽笛の「ポー」という音程や、列車の走る「シュシュシュシュ」というリズムをうまく楽器の音と融合させていてカッコいいです!

コギト

コギト具体音の音程やリズムを上手に操作して和音や拍に合うように曲の中に取り込んでいます。

不協和音・ホラー系〜おもしろい現代音楽その3〜

『ピアノソナタ』第3楽章:ベラ・バルトーク(かっこいい不協和音)

「ピアノは打楽器である」と言い放ったバルトーク。

Wikipediaより

バルトークのピアノソナタは低い音の不協和音が炸裂してまるで大太鼓がドカドカなっているよう。

ハンガリーやルーマニアの民謡も採集していたバルトークなので、その地方の舞踏のリズムもあいまって、血が踊るような音楽になっています。

現代音楽ではなく近代に属する曲ですが、不協和音のかっこいい効果的な使い方としては好例ですね。第三楽章が特に聴きごたえがありますよ。

コギト

コギトピアノのコンクールなんかでもよく弾く人がいる名曲です。

『世の終わりのための四重奏曲』:メシアン(美しい不協和音)

「不協和音」と言うとどうしても「汚い、濁った響き」というイメージですが、メシアンの手にかかると、クリスタルのように透明で神秘的な和音ができてしまいます。

「世の終わりのための四重奏曲」はメシアンが徴兵されてドイツの捕虜となり収容所にいたときに作曲され初演されたんです。ヴァイオリン、クラリネット、チェロ、ピアノという特殊な編成であるのも収容所にいた演奏家で演奏するという理由から。(のちに武満徹が「カトレーンⅡ」という同編成での曲を書いています。)

5000人の捕虜の前でこの曲が初演されて、メシアンは「私の曲がこれほどの集中と理解をもって聴かれたことはなかった」と感慨を語ったそうです。

『広島の犠牲者に捧げる哀歌』:ペンデレツキ(怖い不協和音)

ザ・不協和音といった和音が最初から最後まで続く作品。

作曲したのはペンデレツキ。

Wikipediaより

コギト

コギト動画の楽譜を見ると、音符がオタマジャクシではなくて、なんと五線紙が黒く塗りつぶされていますね!

これは、塗りつぶされている部分の音を全部弾くという指示なので、例えばこれをピアノで演奏するとなると、腕や掌を使って、その範囲の音程を「ぞぉーん」と全部弾きます。

これを「トーンクラスタ」といって、クラスターといういうのは「塊」という意味。

甲高い弦楽器のトーンクラスタはもはや広島で被曝した人の悲鳴にしか聴こえません。不協和音を最大限にいかした悲痛な音楽ですね。

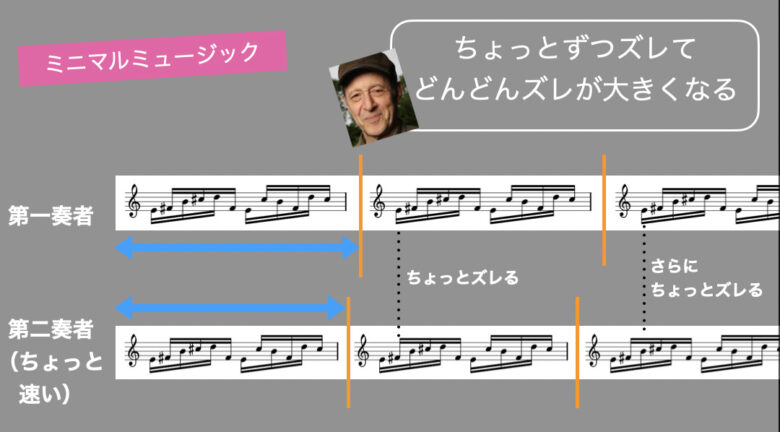

単純くりかえし系〜おもしろい現代音楽その4〜

『ピアノ・フェイズ』:スティーブ・ライヒ

ミニマルミュージックの立役者、スティーブライヒの初期の作品。

Wikipediaより

16分音符で連なる12の音をただただ繰り返すだけのこの曲。

コギト

コギト実際の演奏は大変。ゲシュタルト崩壊5万回しそうな作品。

最初は2台のピアノで同時に弾き始めて、ある時から2台目のピアノが少しだけテンポを速くする。そうすると段々とおおきくなっていくズレが最初はエコーのように聴こえ、今度は特長のあるクセとして現れ、音の紋様(テクスチャ)が変化していきます。

二人で演奏してズラしていくのもなかなか大変だから弾いてみると面白いですけど、一人で演奏するツワモノもいるみたいですよ。

『18人の音楽家による音楽』:スティーブ・ライヒ

ピアノフェイズは「漸進的プロセス」と言われるライヒの初期の手法で書かれているほぼ機械的な反復の曲だったけれど、ライヒは次第にその手法から脱しました。

コギト

コギト確かにそれだけやってても、というところはある。

それからは割と「曲っぽいミニマルミュージック」に様変わりして、「音楽フレーズを反復しながら少しずつ変えていく」という(以前のように機械的にではなく)意図的に変化をもたらす手法に変わっていったんです。

ライヒの代表作と言われるのがこの「18人の音楽家による音楽」。

マリンバを多用する楽器編成や、人の声を楽器のように使うところなどが「ライヒ節(ぶし)」ですね。反復するパターンが変化するタイミングは演奏者の合図や、ビブラフォンなどの目立つ音色の出す音によって行われてます。

丸投げ系〜おもしろい現代音楽その5〜

『4分33秒』:ジョンケージ

言わずと知れた?ジョンケージの名曲。

Wikipediaより

なんと音が一切鳴らない音楽。初演はピアノで行われたんですが、第3楽章まであるこの曲はピアノでは開いているピアノの蓋を閉める(!)ことで演奏開始され、再び開けることで楽章の演奏を終わる。

ギャグみたいだけど楽譜も出版されている(?)この曲。「休み」としか書かれてません。しかも2,000円。うん、欲しい(笑)。

「どんな楽器でも演奏できる」とあり、今までハープ版、オーケストラ版、デスメタル版、など色々な演奏が見られます。

「一切音の鳴らない」音楽ととらえることは実はケージによって否定されてます。

「無響室」で自分の心臓に血液が流れる低い音と、神経系の高い音を聴いたことがあるそう。「音がない状態はないんだ」と悟り、「演奏はしなくても周りのさまざまな音は聴こえてくる。それらの音も音楽である」ということを言いたかったみたい。

『易の音楽』:ジョンケージ

作曲する際の自分の「意図」を排除し、易経という占いで作曲された「偶然性の音楽」と言われるのがこの曲。

占いで作曲するなら簡単で誰でもできるじゃん、と思われるかもしれないけれど、実はこの作曲が苦行レベル。ケージはこの曲の作曲に1年かかってます。

曲を聴いてみると、とにかくリズムや強弱が複雑(占いによって気まぐれに決まる)なのがわかりますよね。

この複雑さをどうやって占いで決められるのか、と考えると、決めるための手続きや設定をかなり細かく複雑にやっていたんだろうと思う。普通に曲書いた方が早いかもね。演奏も激ムズ

『Artikulation』:リゲティhttps://youtu.be/71hNl_skTZQ?si=9ygwNi-qMCFBT6G2

図形楽譜(graphical score)は絵を描いたようなグラフィカルな楽譜。細かくどの音を弾くかは読み取れませんから、演奏者は幾分音を想像して演奏するわけですね。

コギト

コギト「易の音楽」は作曲の段階で偶然性が入り込むのに対して、図形楽譜での演奏は演奏の段階で偶然性を発揮することになりますね。

曖昧な図形による楽譜で演奏すると、演奏者の解釈によってさまざまに違う音楽になるから。そういう意味で「不確定性の音楽」とも言われてます。

図形楽譜は図形的なものや絵画的なものなど様々なので、グーグル検索して眺めてみたり、自分ならどんな風に演奏するか考えたり、実際に演奏をやってみるのもおすすめです。

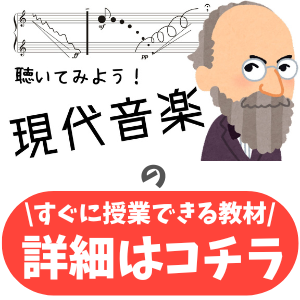

おもしろい現代音楽にもっとふれてみよう!

コギト

コギトこの記事を読んで現代音楽って難しくてわからない!ガチャガチャして不愉快な音がずっと鳴っている!というイメージが少しでも変わったら嬉しいです。

音楽の授業で「現代音楽」を聴いてみるのもおすすめ。この記事で紹介しているような曲ならコンセプトもわかりやすくと生徒も興味持ってもらえると思います。

現代音楽の授業用の教材がダウンロードできます↓

音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ

教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法

わかりやすく簡単に「現代音楽」の鑑賞・創作・器楽授業ができるダウンロード教材あります!

- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ

- スライド連動のワークシートもついてすぐに授業ができる!

3分野の授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。

以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。

この教材は有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。

↓気になった方は教材をチェックです!

鑑賞・器楽・創作全部盛り!

今回は以上です!

コメント