[ad2]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]歌の音取りってみんなどんな風にやってるのかしら?意外に他の先生のやり方知らないかも…[/voice]

そろそろ音楽の授業が始まり、新曲の音取りをするクラスも多いと思います。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 新しく音楽の先生になった方は上手くいくかどうか不安ですよね![/voice]

この記事では、音楽教員歴15年以上のコギトが、実践している、

効率的な歌の授業の音取りの進め方を解説します。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 体育会系に最初から何度も歌わせていませんか?あんまり良い方法ではないかも…[/voice]

歌の音取りで気をつけるべきポイント5つを以下にまとめました!

[box class=”blue_box” title=”歌の音取りポイント5つ”]

- 部分練習&つなぎ目練習で隙間なくさらう

- 難しい部分やサビ、最後から練習する

- ピアノにたよりすぎない

- グループに分けて歌わせる

- 他の学習もおりまぜる

[/box]

今回紹介する方法は私の教員経験で蓄積してきたものですが、

裏付けとして以下の書籍も参考にしています。

↑効率的な練習の方法が詳しく載っており、自分の演奏練習にも使えます。

では一つずつ解説していきます!

[ad1]

①部分練習&つなぎ目の練習で隙間なくさらう

部分練習は基本(練習番号付きの楽譜を配る)

まず、部分練習は基本中の基本ですね。

曲を4小節や8小節くらいに細切れに区切って練習していく方法です。

いきなり最初から最後まで通す練習は効率が悪いので、部分練習から始めましょう。

部分練習を効率的に行うためには

「練習番号のついた楽譜」を配っておくことをおすすめします。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/12/obasan4-e1606944434663.png” name=”先輩教員” type=”r”]ついてなければ自分でつければいいわよね。[/voice]

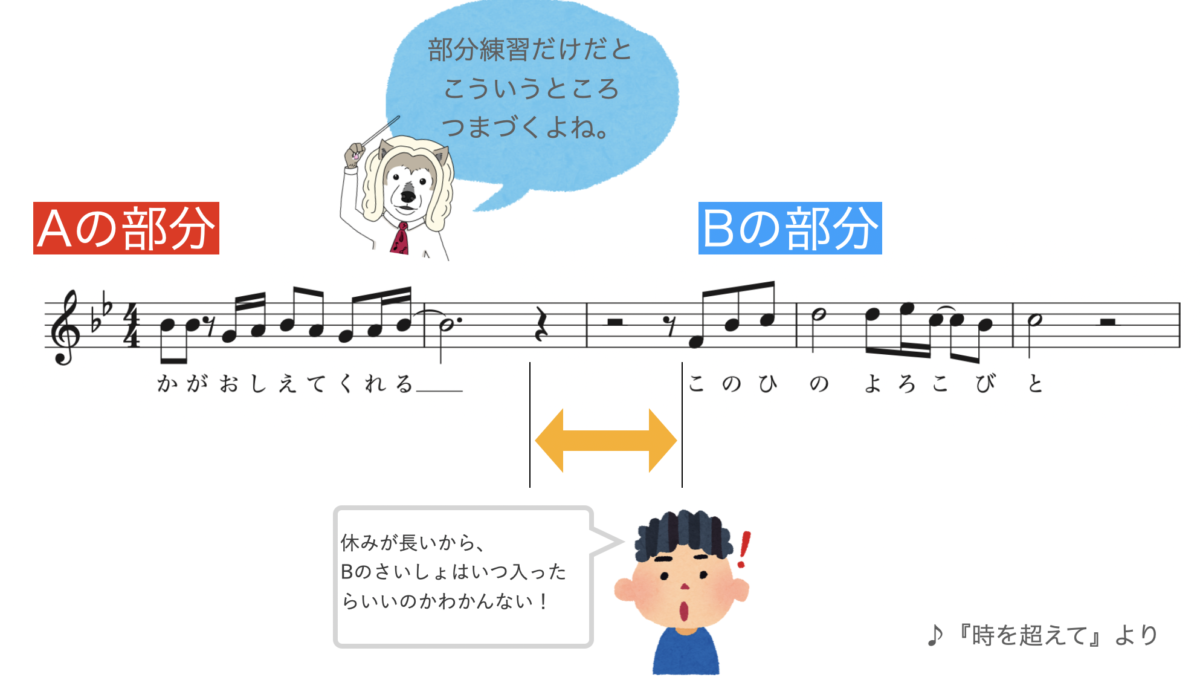

つなぎ目の練習もしてすきまなく

部分練習でおちいりがちなのが、

それぞれの部分は歌えるようになったけど、つなぎ目がうまくいかない、というところです。

部分と部分の「つなぎ目」に長めの休符が入っていたり、次の部分の始まりが小節の途中からだったりする場合には、往々にして生徒たちは入りを間違えます。

A部分とB部分が歌えるようになったら、

AとBをつなげて歌ってみるという練習も必ず入れましょう。

それで問題なくうまくいくのなら良いですが、

つなぎ目部分でつまずくようなら、

休符の数え方を教えるなど、うまくつながるように練習しましょう。

上記の曲(『時を超えて』)の場合は

「おしえてくれるー♪、2、3、4、1、2、3このひの〜♪」という数え方になると

思いますが、

まずは先生がカウント入りで歌ってあげて、

そのカウントを生徒たちが自分でできるようにもっていってあげましょう。

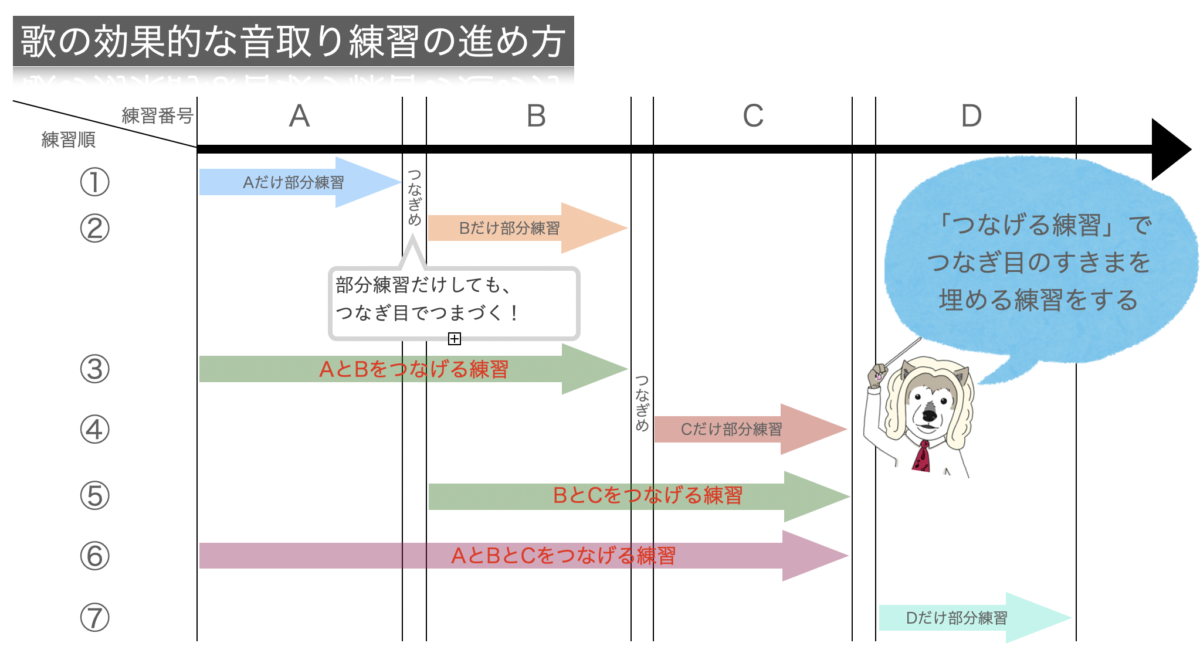

このようにして、

部分練習を重ねつつ、部分と部分のつなぎ目も含めて、すきまなく練習を進めていく

と、最終的に曲がしっかり通るようになります。

例としては、このような手順ですね!

②難しい部分やサビ、最後から練習する

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]どんな曲も最初から練習する必要はありません! [/voice]

https://twitter.com/COGITOmusic/status/1381717827523018752?s=20私は曲の特徴によって、どの部分から練習(音取り)していくのか、考えて決めます。

難しい部分は練習量の確保のために最初にやる

曲を最初から練習していくと、

最終的に一番練習量が多くなるのは、「曲の最初」になります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]確かに最初に歌えるようになった部分は一番多く歌うことになる。[/voice]

たくさん練習しなければ歌えるようにならない難しい部分を一番最初に練習するのがおすすめです。

そうすれば、難しい部分の練習量をより多く確保することができます。

地味な曲は「サビ」から歌ってモチベーションアップ

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]この曲、素敵な曲なんだけど、曲の最初が地味で生徒に飽きられそう…[/voice]

生徒のモチベーションアップのために、曲のサビから練習してみるのも良いと思います。

曲の最初の部分が冗長で、素敵なサビの練習にたどり着く前に生徒がゲンナリ…、

とならないよう、サビをまず歌えるようにしておきます。

地味な部分を練習する時も、歌えるようになったサビの部分もおりまぜることで、

飽きずに練習を進めていくことができます。

[ad1]

③ピアノにたよりすぎない

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]私、実は歌は苦手。ピアノのほうが得意。 [/voice]

以前私は自分の歌声に自信がなかったので、

音取りはピアノにかなりの部分頼っていました。

ピアノにへばりついて、

メロディを示すのも(歌いながらですが)ピアノで、

歌わせる時もガンガンにピアノで音を取りながらやっていました。

正確な音程を示せて、生徒も聞き取りやすい、

という点ではピアノでメロディを弾いて示すのも良いのですが、

このやり方を変えるきっかけになった出来事がありました。

ある時、電子ピアノを使って音取りをしていた時に音が出なくなってしまったことがあり、

周りに他の楽器も用意がなく、「歌苦手なんだけどなー」とか思いながら、自分のアカペラの歌を聴かせてからそれに続けて歌わせる、というやり方に変えました。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] でもやってみるとこれが結構やりやすい!と気づいたんですっ。[/voice]

[box class=”gray_box”]

- 声を出すことを声で教えるのはやはり効率が良い(生徒が真似しやすい)

- 生徒に対面で歌を教えられる(ピアノだと横向きになることが多い)

- 生徒のそばによって、歌を教えながら生徒一人一人の歌声を聴くこともできる

[/box]

こんなやりやすさがあると、やってみて初めて気づいたんです。

ピアノで音取りをすすめることと圧倒的に違うのは、

「いろいろ動き回りながら指導できる」点。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 音楽室の後ろに自分が立って、みんなの歌声を盛り上げるように歌うこともありました。[/voice]

私のように「自分の声や歌に自信がない」人ももしかしたらいるかもしれませんが、

思い切って自分の生歌で指導するのも、余裕がでてきたらやってみましょう。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/icon_business_woman02.png” name=”キビキビ先生” type=”r”]私も今度ピアノから離れて指導してみよっと![/voice]

④グループに分けて歌わせたり、他の学習も織り交ぜる

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]歌の授業では歌ってばっかりでもダメです。 [/voice]

歌の音取りでは、

早く覚えさせたいがために、長時間歌わせてしまったりしますが、

生徒が疲れてくるので、

活動量の調整のためにも、

[aside type=”boader”]

- クラスの半分ずつ歌う

- 3〜5人ずつのグループで歌う

[/aside]

という流れを作ることもあります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]他の人の歌を聴くということも大事な学習ですからね。 [/voice]

昔、自分に合唱を教えてくれた先生が、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/10/20161206232536-e1603227997118.png” name=”合唱の先生” type=”r”]自分の音楽の先生は「自分の耳」![/voice]

と言っていたのを思い出します。

3〜5人のグループで歌わせたりするのもおすすめです。

生徒も自分の声が聴こえやすくなりますし、

先生も一人一人の声を聞き取りやすくなります。

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]一人一人の声を聴いて評価をつけるチャンスにもなります! [/voice]

また熱心な生徒がいる場合や、合唱部の音取りなどの場合は、

聴いている間にイメージトレーニングをさせるのも良いと思います。

イメージトレーニングは近年の研究でも効果が実証されており、有効な練習手段です。

これについては今後どこかで記事に書きます。

⑤他の活動もおりまぜる

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ちょいちょいと他のネタを差し込むと飽きずに音取りを進められますよ! [/voice]

歌の音取りの間にちょこっとしたネタを入れてみましょう。

先生の小噺(最近あった面白い話)なども良いのですが、

基本的には音取りをしている曲を違った視点でとらえるようなネタを入れます。

例えば、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]「ところで、ここに書いてある”mf”ってなんて読むんだっけ?意味は?他に強弱記号って何がある? [/voice]

と楽譜にでてくる記号の意味を確認して、音楽の理論学習をまぜてみたり、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 「ところで、ここの歌詞の「あなた」ってどういう人のこと言ってるんだと思う?家族?恋人?友達?[/voice]

と、歌詞の内容について質問してみて、詩の理解を深めてみたり、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ところで、 なんでここってこんなリズムが使われてるの?他のリズムじゃだめなのかなー?[/voice]

と、創作的な観点で作曲家の意図を考えてみたり、

音取りの中で、「ところで」と話を挟んで、音取り意外のネタを入れていきます。

この方法は、

[box class=”gray_box”]

- 歌唱に歌唱以外の学習を取り入れられる

- 曲の理解を少しずつ深めていける

- 授業に緩急・リズムがつき、生徒を飽きさせない

[/box]

という良い点があります。

私は音楽の授業には慣れているので、音取りをしている時にこのようなネタを思いついてすぐに話しだすことができますが、

曲の教材研究の段階で、このようなネタをいくつか考えておいて、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]あ、なんかみんな音取りに飽きてきたなー。[/voice]

というところですかさず、

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”]ところでところで! [/voice]

と話題をふると、生徒たちの顔がパッと上がります。

是非やってみてください。

[ad2]

「まとめ」と「音取りの進め方の流れ」

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] 復習すると5つのポイントはこれでした![/voice]

[box class=”blue_box” title=”歌の音取りポイント5つ”]

- 部分練習&つなぎ目練習で隙間なくさらう

- 難しい部分やサビ、最後から練習する

- ピアノにたよりすぎない

- グループに分けて歌わせる

- 他の学習もおりまぜる

[/box]

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/necchusyou_face_girl2-e1597742057716.png” name=”新米教員” type=”r”]新曲やるときの最初のながれも教えて欲しい…[/voice]

以下、自分の場合の新曲に取り組むときのざっくりとして進め方を紹介しますのでご参考に!

| ① | 発声練習をする・楽譜を配る・歌詞を読む・練習番号を書き込ませる (輪読や全員で音読する、「ざっくり言ってどんな歌詞?」と質問する) *生徒は早く歌いたいとモゾモゾしだすので、短めに |

| ② | 範唱を聴く(先生の弾き歌い、CD、映像なんでも可) (聴くことに集中するのか、歌詞を見ながら聴くのか、楽譜を追いながら聴くのか、毎回視点を変えてやっても良い) |

| ③ | 音取り開始 (最初から?難しい部分から?サビから?最後から?を決めておく) |

| ④ | 部分練習 |

| ⑤ | つなぎ目の部分の練習 |

| ⑥ | ④と⑤の繰り返しで歌える部分を広げていく 半分ずつ、グループで歌ってみるなどをして活動量を調整 途中で歌唱以外のネタをはさむ |

| ⑦ | 授業の最後「できたところを全部歌ってみよう!」「最初からやってみよう!」 時間調整でなくしても良い |

| ⑧ | まとめを伝える 「この部分が難しかったですね」 「次回はこんな風になればいいです」 「このいうことを学習しました」 |

[voice icon=”https://mujikurasu.com/wp-content/uploads/2020/08/0E33B023-B314-4C42-85E5-430035BAC40B-e1597742294818.png” name=”コギト先生” type=”l”] こんな感じです!慣れてくればここに書いてあるものではなくて、自分なりのパターンが出来上がると思いますよ![/voice]

以上、何か参考になりましたら嬉しいです!

↑こちらの書籍も参考になりますので是非どうぞ。効率的な練習の方法が詳しく載っており、自分の演奏練習にも使えます。

わからないことや、こんなことが知りたい、などありましたら、気軽にコメントを残してくださいね!

Twitterもやっています。ブログ記事よりも早くネタを発信していたりしますので是非フォローしてくださいね!

今回は以上です!

[ad1]

[ad1]

[ad2]

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント