新米先生

新米先生鑑賞の授業ってちょっと苦手。どんな風に進めればいいのかわからない…

悩める音楽教員

悩める音楽教員自由に発言拾っていくと授業の収集つかなくなってくるから怖い…

普段は歌や器楽など実技を教えてることの多い音楽の先生。鑑賞は苦手という人も多いのではないでしょうか…。

しかも音楽鑑賞の授業は数学のように決まった答えはないもの。

コギト

コギトこれが正解っていう結論がないのは面白くもあり逆に難しいところでもあります。

決まった答えがないので、カチッと授業の結論を決めずに「一緒にこの曲について考えてみようよ」とライトな感覚で臨むように私はしていますが、生徒の発言を引き出すにもテクニックがいるもの。

新米先生

新米先生経験がないとそれも難しいよね…

自分が鑑賞授業で気をつけていることは以下です。

今回はこのポストの内容を解説しながらみなさんと一緒に考えていきたいです。(自分はこうやってる!などのテクニックがあったらコメントで教えて下さねっ)

コギト | 音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員。辞めても教材研究が好きで続ける

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意、ICT・時短マニア

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニアnoteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽教員のためのオンラインサークル「ムジクラブ」運営中

鑑賞の授業でやってはいけないこと4選

私が思う「鑑賞の授業でやってはいけないこと」は以下の4つです。

- 生徒の発言内容を否定する

- 生徒の発言内容を肯定しすぎる

- 自分の思っている正解に誘導する

- 曲の印象だけを発言させる

コギト

コギト生徒の発言をフラットに受け入れることを心がけてます。

①生徒の発言内容を否定する

鑑賞授業では生徒に曲を聴いて感じたことや考えたことを発言させることが多いですが、それに対して、

こわい先生

こわい先生そうかなぁ。それは違うと思うよ。

などと否定してしまうのはもっともNGです。

先輩先生

先輩先生先生が言う事の影響力は大。

例え明らかに的外れな発言をしていたとしても、勇気を持って自分の意見を発言したことを尊重し、

コギト

コギトなるほど、そう思ったんですね

と発言内容を受け止めるのが大切です。

どんな意見も等しく扱うようにすると、

生徒

生徒あ、この授業では間違ったこと言っても怒られたりしないんだ!

と生徒がわかり、遠慮せず積極的に発言をしてくれるようになってきます。

逆に「自由に言ってごらん」と言われたから言ったのに「それは違う」と言われたら生徒は発言したくなくなりますし、「先生がこの授業で求める正解」を探して発言してしまいます。それは自由な意見でも何でもなくなってしまいます。

とりあえず意見は一回受け止めるのが鉄則なんですね!

②生徒の発言内容を肯定する

悩める音楽教員

悩める音楽教員え、肯定するのもダメなの?

発言内容を否定するのと同じく、むやみと肯定しまくるのもNGです。

コギト

コギト生徒のご機嫌取ろうとしてるのかと思うくらいに「いいねいいね〜すばらしい」と言いまくってる先生も見かけたりしますが、残念ながらそれで授業が良くなったところは見たことがありません。

先ほども述べたとおり、先生から生徒に下される「肯定や否定」の発言を通して生徒は「何が先生に認められる正解なんだろう?」と正解を探してしまいます。

新米先生

新米先生授業を進めやすくするためにやりがち…

かくいう私もやってしまいがちでしたので人のことは言えませんが…。

どんな意見もある程度フラットに、肯定も否定もせず聞くのが良いです。かといって無感情になっても行けないですし、結構授業というのは先生の演技力は大事だと思うわけです。

コギト

コギトあそこ、あんな風に言わなきゃよかった〜…って一人反省会することもしばしば…。

③先生の思っている正解に誘導する

鑑賞授業は曲を味わって聴くことはもちろんですが、曲の成り立ちや特徴について掘り下げて学習したり、曲の与える印象についていろいろな意見を交わしたりして、表現の解釈を深めていく学習です。

たくらむ人

たくらむ人私、この曲学生時代演奏したことあるし、得意!

先生が鑑賞で取り上げる曲について強い思いや深い解釈を持っているにしても、それがすべてでも正解であることはなく、他の解釈の可能性もたくさんあります。

生徒の印象や感覚を、先生が思っている解釈に強引に引き寄せるような態度は控えるべきです。

先輩先生

先輩先生時々先生が思っても見ない斬新な意見を生徒がポロッと言うことありますよね。

先生主導で授業を進めれば進めるほど、そのようなすばらしい意見が授業から消えていくという危険性が先生の発言には潜んでいる、ということをよく心得ておくことが大事です。

コギト

コギト自分の解釈を伝えるにしても「この部分はこういうことを表現しているよ」と断言せずに「表現しているのかもね」という推測で私は伝えています。

絶対理解してほしい授業の要点を先生が手綱を取ってグイグイ進めていく部分(閉じた授業)と、生徒の自由な感覚を大事にして手綱を緩めて話をさせる部分(開いた授業)のバランスを取って進めていくと緩急ついた授業になりますよ。

④曲の印象だけを発言させる

こんな風な「紋切り型」授業やっちゃっていませんか。

- 教科書で作曲家の人物像や曲について学習

- 曲を通して聴く

- 曲から受けた印象や感想を記入

- 感想の発表や話し合い&ワークシート提出

新米先生

新米先生the・鑑賞授業。

今まで音楽には正解がないということを強調してきましたが、じゃあ自由に聴かせて何を思おうと自由、という授業で終わっていいかというとそんなことはありません。

コギト

コギトそれだと、音楽の先生がいなくてもできちゃいますよね。

音楽が自由なものであるにしても、鑑賞の授業では、授業者がその曲で理解させたいことをはっきりと意識して授業を行うことが重要です。

魔王なら「詩と曲とのつながり」、木星なら「変わっていく曲想をつかむ」、運命なら「ソナタ形式を理解する」など、曲の理解のポイントを押さえた授業をすること。

最終的に曲をどう味わうかは自由にしても、ソナタ形式の概要が理解できたか、曲想が変化した部分を言い当てることができたか、という部分についてはある程度正解があるため、教えやすいです。

音楽でやりづらい評価も、こういうところで定量的にできるものね。

曲を聴かせて感想を書かせるだけだと、授業がぼやけてしまい、評価もやりにくくなりますし、

生徒

生徒なんで僕の音楽の成績は「4」なの!?

とか生徒や保護者に質問された時に明確な根拠を持って説明することができません。

- この題材でここだけは絶対に理解させる

- 評価はこの部分が理解できているかで判断する

など最初にしっかり決めておくと授業の設計もしやすくなります。

教員

教員評価をするためにどんな工夫をすればいいのかしら?

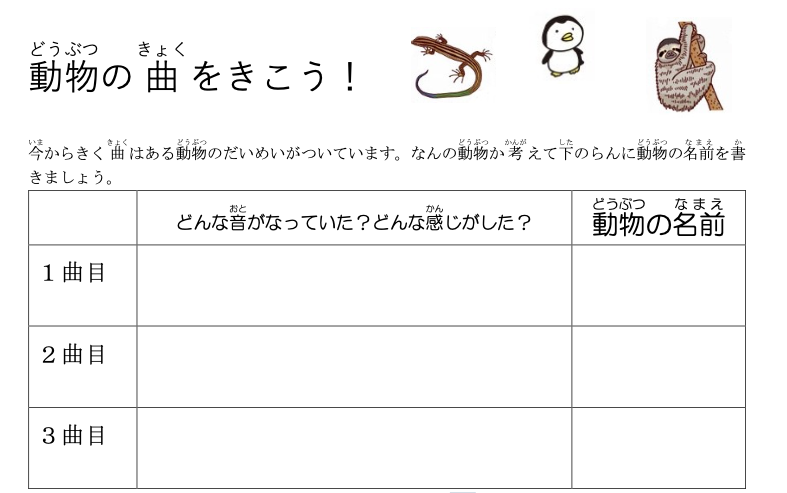

自分が作った「動物の曲の鑑賞」の題材では以下のようなワークシートになっています。

コギト

コギト曲を聴いてどんな感じがしたかだけでなく、「どんな音がなっていたか」という具体的な部分も書かせるようにしています。

鳴っている音について記入させることで、音を聴き取って分析ができているか評価することができますね。

↓動物の曲鑑賞授業の教材をダウンロードできます

【楽しい!わかりやすい!】「動物の曲」鑑賞の音楽授業教材ネタ

また中学校で鉄板の鑑賞曲であるアイーダのオペラ鑑賞の授業はなかなか難しいですが、以下のように課題設定をして生徒に演出家になったつもりで総合芸術の演出について分析してもらいます。

コギト

コギトただ凱旋行進曲の場面見せただけでは何にもならんので、この場面の演出に音楽面・視覚面でどんな工夫があるか見つけるという課題。

↓オペラ「アイーダ」の鑑賞授業教材をダウンロード

【決定版】アイーダ鑑賞授業ネタ(中学音楽)指導案がなくてもできます!(ワークシート付き)

鑑賞の授業で生徒がいきいきと発言できるキラーワード3つ

最後に自分が使っている鑑賞の授業のキラーワードを3つ紹介します。

- 「なるほど!」

- 「他には?」

- 「どうしてそう思ったの?」

生徒たちに広く感想を聞きたい場合は、答えに対して一つ一つ先生がコメントせず、

「なるほど!」→生徒の答えを板書など→「はい、つぎの人!」「他には?」

この流れでどんどん意見を出させていきます。

コギト

コギト扱いにくい答えが出てきても、「なるほど!はい、次の人!」で流して次へ進められます。

逆に「その答えが欲しかった!」とこちらが思うような発言があっても、けっして「そうだよね!」とはいわず、同じく「なるほど!他には?」で通します。(フラットにいろんな意見を尊重する姿勢を示します)

また「どうしてそう思ったの?」「どこの部分でそう思ったの?」もよく使います。

この質問に答えてもらうことで、突拍子のない発言にも「なるほど、そう考えてこう言ったのか」「曲のこの部分のことを言っているのか!」と、生徒の思考の裏側というか根拠がわかるからです。

結構使えるワードなので使ってみて下さいね。

まとめ 鑑賞授業にはレディネスも必要

鑑賞授業でやってはいけないことやキラーワードについて紹介しました。

コギト

コギトもう一つ鑑賞授業には大事なのは鑑賞授業で使う音楽用語を生徒がしっかり理解していること。

私の新年度などで新しいクラスで初めて鑑賞授業をする前によく行うのは「音楽用語」を解説する授業です。

- 音の高い低い、大きい小さいの違い

- 音階とは、旋律とは?

- 和音・調とは?

などをある程度知っていないと、いくら言葉を尽くして曲を説明しようとしても生徒に伝わりません。

以下のポストのようなスライド教材を使って音楽用語を学習していきます。

【「おと」の学習教材】

— コギト🎸音楽の教材研究家 (@COGITOmusic) April 3, 2024

音の大小と高低をごっちゃにする児童や生徒は以外と多いです。

さらに「強い」「弱い」という表現も入ってきてさらに混乱というパターンも😅

図解やイラストでわかりやすく説明しています。 pic.twitter.com/sE60D2s7HT

スライド・ワークシート全部そろえて用意しているので是非つかってみてください。

【小学校・中学校・特別支援】「おと」の学習音楽授業ネタ(音楽鑑賞の準備に)

今回は以上です!

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント