誰もが知っている哀愁を誘う旋律が有名なモルダウ(ブルタバ)。

昔は「モルダウ(Moldau)」とだけ表記されていましたが、これはドイツ語で、チェコ語では「ブルタバ(Vltava)」といいます。

コギト

コギト当時オーストリアに支配されていたチェコはチェコ語を使うことができなかったんです。

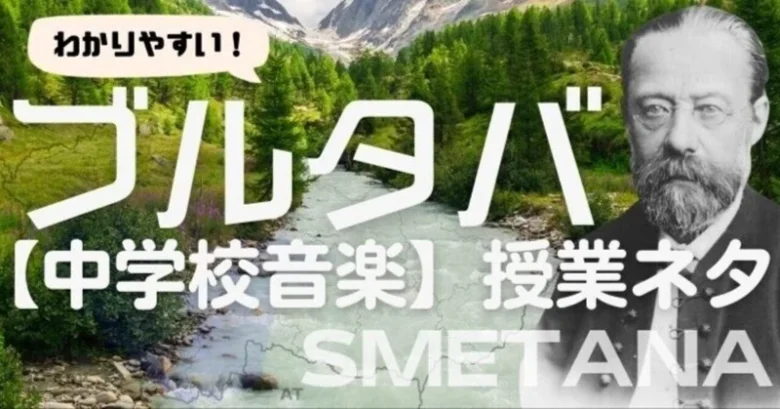

今日はチェコの作曲家スメタナの連作交響詩「我が祖国」の中の2曲目、「モルダウ(ブルタバ)」の楽曲解説をしていきます。

この曲について深く踏み込んで知りたい人や、これからモルダウを授業で教える音楽の先生にも役に立つように解説しますのでぜひ最後までご覧くださいね!

↓モルダウの鑑賞授業をわかりやすく・簡単にできる教材、ダウンロードできます!

コギト | 音楽教材研究家

- 音楽教員歴18年の元音楽教員。辞めても教材研究が好きで続ける

- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意、ICT・時短マニア

- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営

- ICTを駆使・時短マニアnoteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!

- 音楽教員のためのオンラインサークル「ムジクラブ」運営中

モルダウ(ブルタバ)は川の名前

モルダウ(ブルタバ)とはチェコを流れる川の名前。

現在のチェコの西部の南から北へ北上し、プラハを通り、最後はラベ川(エルベ川)に合流するまで流れています。

前半では雄大な自然を通り、後半では首都プラハの街並みを横切るブルタバ川。そこから見える景色は以下の動画で見ることができます。ブルタバ川の源流まで観ることができる貴重な動画です。

モルダウ(ブルタバ)の楽曲について

出典:ユーロエクスプレス

スメタナ(Bedřich Smetana 1824-1884)の作曲した「ブルタバ(モルダウ)」は交響詩という「管弦楽で標題がつけられ、文学や絵画的な内容を表した」ジャンルの作品。

連作交響詩「我が祖国」の2曲目

「ブルタバ(モルダウ)」の曲は6つの交響詩がまとまった、連作交響詩「我が祖国」の中の2曲目です。

- 第1曲:ビシェフラトVyšehrad

- 第2曲:ブルタバ(モルダウ)Vltava

- 第3曲:シャールカŠárka

- 第4曲:ボヘミアの森と草原からZ českých luhů a hájů

- 第5曲:ターボルTábor

- 第6曲:ブラニークBlaník

どの曲も祖国チェコの雄大な自然や景観に対する賛美の曲となっており、「ブルタバ」はその名の通り「ブルタバ川の景色」を表現した曲になっています。

ブルタバ(モルダウ)の楽曲解説

「ブルタバ」は9つの部分に分けることができ、それぞれでブルタバの川の様子やそこから見える景色が表現されていきます。

以下チェコ語で示されている標題は楽譜上に実際に書かれています。

- ブルタバの源流 (První pramen Vltavy)

- ブルタバのテーマ1

- 森の狩猟 (Lesnì honba)

- 農⺠の結婚式 (Venkovska svatba)

- 月の光、水の精の踊り (Luna;rej yusálek)

- ブルタバのテーマ

- 聖ヨハネの急流 (Svatojansuké proudy)

- 幅広く流れるブルタバ (Sirolý tok Vitavy)

- ビシェフラトの動機 (Vyšehrad Motiv)

コギト

コギトでは9つの部分を順番に見ていきましょう!

動画でそれぞれの部分を頭出しで聴けるようになっていますので、聴きながら読んでみてください!

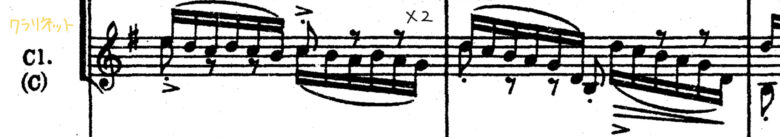

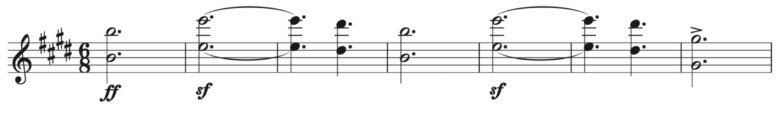

①ブルタバの源流 (První pramen Vltavy)

フルートによる上行形のフレーズで曲が始まります。これが源流の第1。

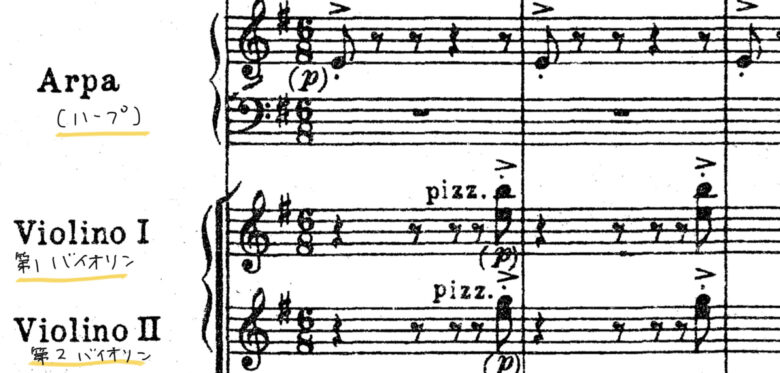

ブルタバ川には実際に2つの源流があり、第2の源流はクラリネットで反行形(下降)のフレーズで示されます。これらが次第に重なりあっていき、無窮動(一定の音符の流れが続く)の川の流れが音によって作られます。

伴奏になっているのはハープと弦楽器のピッチカート。これは「ピチョン」という水のはねる音を楽器で表しているようですね。

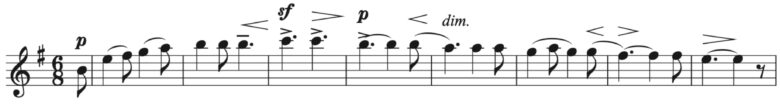

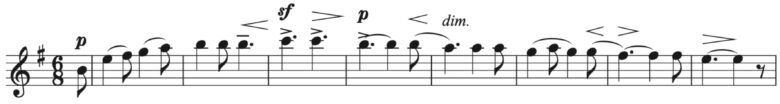

②ブルタバ(モルダウ)のテーマ1

①の源流のフレーズが拡大していき、今度は弦楽器に受け継がれて主調のホ短調が堂々と示されます。有名な「ブルタバ(モルダウ)」のテーマが現れます。

スコアを読むと、テーマのフレーズにかなり細かくクレッシェンドやデクレッシェンド、強弱記号がつけられていて、スメタナのこのテーマに対する思い入れが感じられます。

このテーマはスメタナの作曲したものではなく、以下の動画のチェコ民謡を変形したもの。

この「KOČKA LEZE DÍROU(コチカレゼディーロウ)」(「猫は穴を閉じる」の意味)はチェコ人なら誰でも知っているくらいの童謡のようで、ブルタバの最初のテーマでは短調に変形されて現れます。

コギト

コギトモルダウの曲の最後で長調になったテーマがこの童謡と同じ旋律ですね。

③森の狩猟 (Lesnì honba)

堂々としたブルタバの流れがテーマで示されたところで、今度はブルタバから見える景色に視野が移されていき、「森の狩猟」の様子が表されます(ハ長調)。

ホルンのファンファーレが登場して勇ましい音楽が奏でられます。ホルンのルーツは狩りで使われていた「角笛」なので、場面にあった楽器の使用になっていますね。

④農⺠の結婚式 (Venkovska svatba)

次は沿岸に見える農村で挙げられる結婚式の踊りの様子が音でスケッチされます。

チェコ発祥の踊りである「ポルカ」で作曲されているこの部分は軽快な2拍子・ト長調の音楽です。結婚式で着飾った農民たちの様子が上品に描かれていますね。

ポルカは基本的には「♪♪♩」というリズムが特徴のダンスです。

コギト

コギトこのリズム自体はモルダウでは使われていないのですが…

↓ちなみにポルカとはこんな踊りです。

⑤月の光、水の精の踊り ( Luna;rej yusálek)

拍の刻みがなくなり静かな雰囲気になり、夜になったことがわかり、その中で静かに流れるモルダウの流れがフルートで表されます。

ここで採用されている調は変イ長調。今までがホ短調、ハ長調、ト長調と、♯系の調だったところがここへきていきなり♭系の調になります。転調をうまく利用して雰囲気をガラッと変えることに成功していますね。

水の精は弱音器をつけた弦楽器の透き通るような高音で表現されます。

⑥ブルタバのテーマ(2)

森での狩り、農村の結婚式、夜の水の精、と、一通り描写を終えたところで、もう一度ブルタバのテーマがかえってきます。

この曲はソナタ形式ではありませんが、3部形式やソナタ形式の再現部のような、「最初の部分が戻ってきた安定感」を感じさせます。

この後は急流に差し掛かる曲のクライマックスになりますから、「前半部分とクライマックスの間の仕切り」としても機能させていることがわかりますね。

⑦聖ヨハネの急流 (Svatojansuké proudy)

テーマから急に雲行きが怪しくなり、「聖ヨハネの急流」の部分に入ります。減和音などが続く不安定な和音進行が続き、ティンパニが轟(とどろ)き、ピッコロの甲高い警告音がなります。

コギト

コギト手前でブルタバのテーマが出てきて落ち着いたかと思ったら急に危険な曲想になるというジェットコースターのようなスリルを演出していると言えます。

聖ヨハネとは、「ネポムクのヨハネ」という実在した司祭のことで、当時の国王に捕らえられ、橋から川へ投げ捨てられ、ブルタバ川で遺体が引き上げられたとのこと。

この部分の音楽は単なる「急流」の表現だけなのではなく、ヨハネの悲劇の表現になっていると考えることもできますね。

⑧幅広く流れるブルタバ (Sirolý tok Vitavy)

「聖ヨハネの急流」の劇的で暗雲たちこめる表現から一気に視界が開けたかのように、ブルタバのテーマが長調になって現れ、曲というストーリーが解決へ向かっていきます。

前述したチェコ童謡の「KOČKA LEZE DÍROU(コチカレゼディーロウ)」がそのままの形で現れます。

子供が歌うという認識しかなかったであろうこの旋律がこんなにも壮大にアレンジされたことに、当時この曲を初めて聴いた聴衆は驚きをもって耳にしたのではないでしょうか。

⑨ビシェフラトの動機 (Vyšehrad Motiv)

最後にあらわれるロングトーンのテーマはこのブルタバの曲が収録されている連作交響詩「我が祖国」の第1曲目「ビシェフラト」のテーマを回想(引用)しています。

「ビシェフラト」とはプラハのブルタバ川のそばにある城の名前。ブルタバの流れの最後の締めくくりとしてチェコを代表する城を登場させ、クライマックスを形成して、この曲を閉じます。

無事にお城に辿り着いた!っていうめでたしな感じになってるわけね。

コギト

コギトこれで曲の解説は終わりです!

ブルタバ(モルダウ)は各部分のつなぎ目も芸術的!

ブルタバ川の流れを一つのストーリーに見立てて、さまざまな情景を描写するこの曲。

各部分でめくるめく曲想が入れ替わり、聴いていて飽きないこの曲ですが、

これらの各部分それぞれの表現力もさることながら、各部分をスムーズに、そして自然に音楽で繋げていくスメタナの作曲家としての力量にも舌を巻いてしまいます。

是非それぞれの場面の移り変わりやつなげ方にも注目して聴いてみてください。

まとめ:国民楽派スメタナの曲への思いを深読み

中学校の音楽の鑑賞授業で取り上げられるこの曲ですが、よく「作曲者のこの曲に込めた思いを聴き取ろう」という目標が授業の中で語られます。

コギト

コギト個人的にこの手の目標はあまり好きではありません。

なぜなら、音楽は音楽そのものの美しさに価値があり、「作曲者の思いや思想」を語ることが主目的ではないと思うからです。

言ってしまえば、音楽は心震わせるようなものであれば意味とか想いとかにこだわる必要はない、と私は思っています。(音楽が全て心を震わせなければいけないか、というとまたそれも議論ありそうですが…)

この曲が作られた当時、チェコはオーストリアに支配されていて、母国語のチェコ語が話せず、よってこの曲のタイトルもチェコ語で「ブルタバ(Vltava)」とすることができず、ドイツ語で「モルダウ(Moldau)」となっていました。

国民楽派で革命活動にも参加したことのあるスメタナが、祖国の解放や独立を願っていたことは事実で、この曲に「祖国の独立への思い」を込めたとしても全く不思議ではありません。

しかし、スメタナは革命家でも政治家でもなく、作曲家・音楽家です。まずあるのは音楽であるはずです。曲の中に作曲者の思いを投影したりテーマにすることはありつつも、あくまでその曲が音楽として心震わせるものでなければ何の意味もありません。

音楽を「作曲者の置かれた境遇や環境、思想」などに偏って解釈するのはあまりやってはいけないことのように思います。

コギト

コギトでもしその上であえて「もしスメタナがこの曲に祖国の独立・解放の思い」を込めたとしたら?

このように考えてみることも音楽について考えを深めることに役に立つこともあります。

- 前半は祖国の形式を表現する描写的な音楽ですが、テーマが戻ってきた後、「聖ヨハネの急流」あたりからはチェコが置かれた圧政を重ね合わせて表現されている、と読み取ることもできる

- その後のクライマックスはスメタナの願望としての「国の独立・解放」が長調による祖国の民謡の旋律やビシェフラト城の動機で高らかに表現されていると読める

など、音楽を理解する一つの切り口として、作曲者の置かれた環境や思想にも迫ってみるのも良いかもしれません。

コギト

コギト以下、ブルタバの鑑賞授業の教材がダウンロードできます!

音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ

教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法

わかりやすく簡単に「ブルタバ(モルダウ)」の鑑賞・創作・器楽授業ができるダウンロード教材あります!

- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ

- スライド連動のワークシートもついてすぐに授業ができる!

- 生徒が個人で曲を鑑賞できるGoogleスライド

授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。

ブルタバは一曲の中にいろいろな情景の表現がでてくるのでそれらをピックアップして部分的に聴かせたり解説したりしたいですよね。CDなどの音源だけでは部分的な頭出しや解説は難しいのでこの教材では、PowerPointやkeynoteのスライド内から各情景が音付きで解説できたり、生徒がGoogleスライドから曲の各部分を頭出しで鑑賞したりできるようになっています。

授業の下準備を全部こちらでやっておきました、という教材のセットです。あとはあなたが余分な部分をカットして使うだけ。

以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。

この教材は有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。

↓気になった方は教材をチェックです!

準備短縮しておもしろ授業

今回は以上です!

っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)

コメント